Gibt es ein Kunstzentrum in unserem Gehirn? Alles Banane!

Kunstwerke können uns tief bewegen. Aber gibt unser Gehirn ihnen deswegen auch einen Sonderstatus? Dem kommen wir auf die Spur, wenn wir uns anschauen, wie es Kunst verarbeitet und welche Vorteile die Fähigkeit hat, Dinge zu mögen oder schön zu finden.

Bild 1: Die Betrachtung von Thomas Wilmer Dewings „Das Klavier“ (mit Referenz zu Thomas Baumgärtels Spraybanane)

Bild 1: Die Betrachtung von Thomas Wilmer Dewings „Das Klavier“ (mit Referenz zu Thomas Baumgärtels Spraybanane)

Als der Künstler Maurizio Cattelan im Jahr 2019 sein neuestes Kunstwerk auf der Art Basel in Miami Beach enthüllte, gab es viel Diskussion. Das Werk „Comedian“ war eine einfache Banane, die er mit Panzertape an eine Wand geklebt hatte. Sie verkaufte sich für stolze 120.000$ (Cascone, 2019)! Cattelan ist nicht der erste Künstler, der ein Alltagsobjekt in eine Ausstellung bringt. Marcel Duchamp, der Begründer des Ready-made – einer Kunstform, bei der Gegenstände aus unserem täglichen Gebrauch von Künstler:innen durch das Signieren oder Ausstellen zu Kunstobjekten erklärt werden – präsentierte zum Beispiel 1917 das Pissoir „Fountain“ als Kunstwerk auf der Kunstschau der Society of Independent Artists (Duchamp, 1917). Solche Werke lösen nicht selten Kontroversen darüber aus, was Kunst eigentlich ist und welche Funktion sie erfüllen sollte.

Vielleicht haben Sie es selbst schon einmal erlebt, dass eine Illustration, ein Gemälde oder ein Film bei Ihnen Ehrfurcht, Gänsehaut oder auch Ekel auslöst. Kunstwerke werden oft als etwas Herausragendes wahrgenommen, weil sie im Vergleich zu gewöhnlichen Objekten in unserer Umwelt solche starken Gefühle in uns auslösen können. Da liegt die Idee nicht weit entfernt, dass unser Gehirn spezielle Strukturen für die Verarbeitung von Kunst habe, die sich von denen für das Erkennen von alltäglichen Objekten – wie Steinen, Tischen oder Hüten – unterscheiden. Sonst gäbe es so eine Reaktion ja schließlich nicht! Aber stimmt das auch? Um das herauszufinden, müssen wir uns anschauen, was unser Gehirn eigentlich tut, wenn wir Kunst betrachten.

Kunstverarbeitung Schritt für Schritt

Kunstwerke, wie z. B. Gemälde, werden von unserem Gehirn stufenweise verarbeitet. Das kann man sich vorstellen wie das Klettern auf eine Leiter: Auf der untersten Sprosse findet die Verarbeitung der einzelnen Bildbausteine statt, d. h. man muss erst einmal wahrnehmen, was überhaupt abgebildet ist. In der Mitte der Leiter machen wir daraus einen Sinn, z. B. entscheidet das Gehirn hier, was diese Bausteine gemeinsam ergeben. Ganz oben auf der Leiter lösen wir komplexere Aufgaben, die mit tieferem Denken zu tun haben, z. B. gleichen wir ab, ob wir den Kunststil kennen oder interpretieren, was abgebildet ist (Leder et al., 2004). Gehen wir das Ganze also im Detail durch.

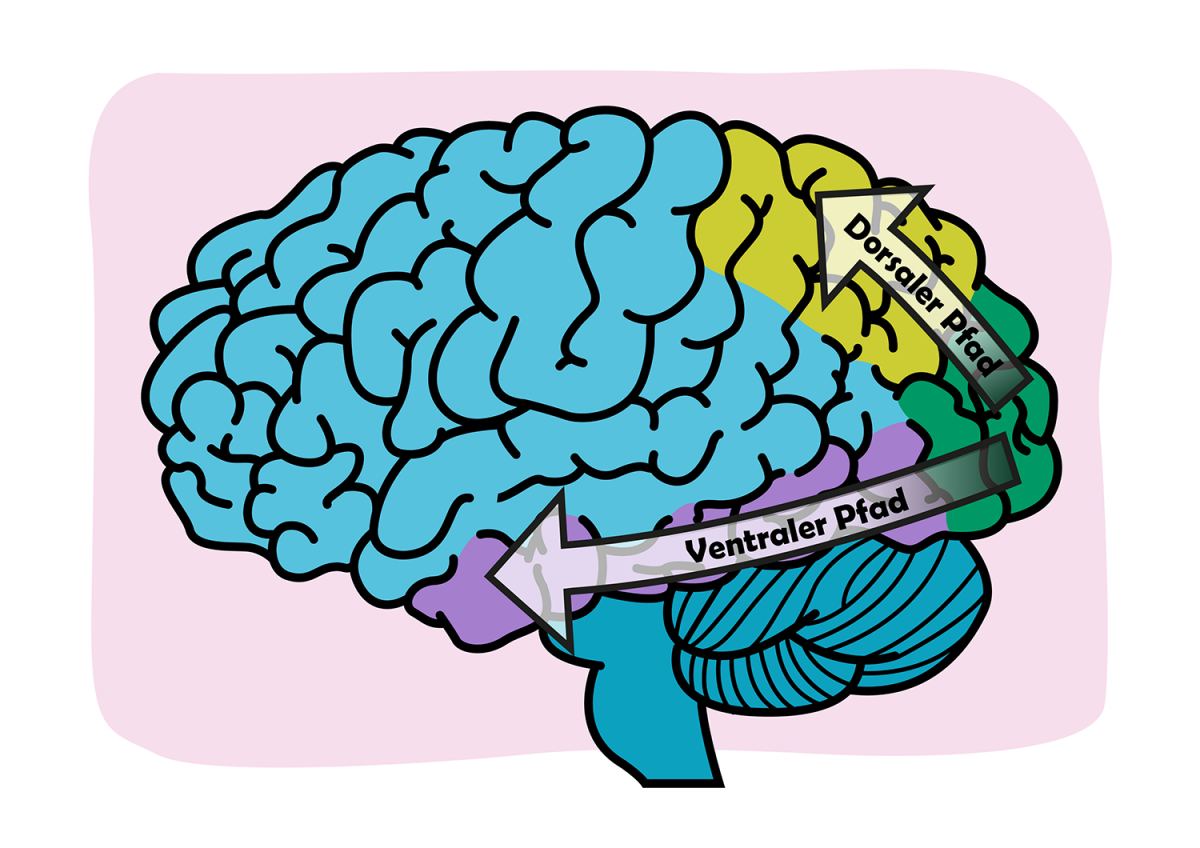

Um Sinn aus unserer Umwelt zu machen, müssen wir diese zunächst erst einmal wahrnehmen. Das gilt für Alltagsobjekte genauso, wie für Kunstwerke. Als Allererstes fliegen Photonen, die vom Gemälde reflektiert wurden, in unsere Augen. Sie werden dort von speziellen Zellen registriert, den Photorezeptoren in unserer Netzhaut (Carlson, 2010). Die wiederum leiten über den Sehnerv ein Signal an den visuellen Kortex weiter, ein Areal in unserem Gehirn, in dem Seheindrücke verarbeitet werden. Danach beginnt in zwei verschiedenen neuronalen Netzwerken die Analyse dieser Sinneseindrücke, also der Eigenschaften des Gemäldes. Das erste Netzwerk ist der ventrale Verarbeitungspfad, auch bekannt als der „Was-Pfad“. Er registriert die Form und Farbe des Abgebildeten. Der dorsale Verarbeitungspfad hingegen, auch bekannt als der „Wo-Pfad“, kümmert sich um Licht, Position und Bewegungen (Chatterjee, 2011, siehe Bild 2, Zwei-Pfade-Hypothese der visuellen Verarbeitung).

Bild 2: Dorsale und ventrale Pfade

Bild 2: Dorsale und ventrale Pfade

Dabei spielt es keine Rolle, welches Objekt wir anschauen: Unser Gehirn aktiviert diese beiden Pfade, ob wir während des Abwasches eine Gabel in der Hand halten, eine Blume im Park anschauen oder ein T-Shirt für den Tag aussuchen.

In dieser Phase können also bereits viele Dinge dazu beitragen, ob wir Kunstwerke und Alltagsobjekte mögen oder nicht: Dazu gehört, ob diese visuell klar und einfach zu entziffern sind oder ob sie einen starken Kontrast zum Hintergrund haben (Palmer et al., 2013). Wir sind auch sehr schnell darin, Symmetrien in Bildern zu erkennen, denn symmetrische Dinge haben viele visuelle Dopplungen, ähnlich wie bei einem Spiegelbild. Dadurch müssen wir weniger Informationen verarbeiten, um sie zu erkennen. Symmetrische Kunstobjekte und sogar Gesichter werden dabei von den meisten Menschen als schöner eingeschätzt, weil diese also leichter für unser Gehirn zu entziffern sind (van der Helm, 2015). Auch Form kann eine Rolle spielen: Menschen mögen im Durchschnitt Rundes mehr als Scharfkantiges (Bar & Neta, 2006).

Bei diesen ersten Verarbeitungsschritten hat sich unser Gehirn aber noch keinen Reim auf das Gemälde gemacht. In einem zweiten Schritt muss es nun Elemente gruppieren und kategorisieren, sodass das Gesehene einen Sinn ergibt. Linien, Punkte und Farbflecken auf dem Gemälde werden nun als zusammengehörig oder separat interpretiert, sodass wir verstehen, dass wir keine Ansammlung von Formen, sondern z. B. ein Portrait anschauen. Dazu gibt es mehrere sogenannte Gestaltprinzipien, nach denen unser Gehirn Formen aus Einzelteilen zusammensetzt (s. Gestaltpsychologie). Zum Beispiel besagt das Prinzip der Nähe, dass wir Formen, die näher beieinanderstehen als zusammengehörig wahrnehmen. Nach dem Prinzip der Ähnlichkeit gruppieren wir Elemente zusammen, wenn sie sich gleichen, z. B. wenn sie dieselbe Farbe haben (Wagemans et al., 2012).

Es spielt auch eine Rolle, wie durchschnittlich oder prototypisch ein Objekt für seine Kategorie ist. Was stellen Sie sich z. B. vor, wenn Sie das Wort „Stuhl“ hören? Sicher einen klassischen Stuhl mit vier Beinen. Eher weniger eine exzentrische Sitzgelegenheit, wie auf Bild 3 abgebildet (Rosch, 2002).

Bild 3: Der exzentrische Stuhl

Bild 3: Der exzentrische Stuhl

Prototypischere Gegenstände und Gemälde ziehen wir vor. Sogar Gesichter, die ein durchschnittliches Aussehen haben, finden viele Menschen eher attraktiv (Leder et al., 2004). Dazu kommt, ob Dinge auf einem Gemälde so dargestellt werden, wie sie normalerweise in der Umwelt vorkommen, z. B. mögen wir es lieber, wenn ein großer Elefant und eine kleine Maus abgebildet sind. Eine Riesenmaus neben einem Minielefanten kann dagegen schon etwas Gruseliges haben. Dieses Phänomen nennen Forschende den ökologischen Bias (s. ökologischer Bias) bzw. eine ökologische Verzerrung (Palmer et al., 2013). Auch solche Verarbeitungsprozesse passieren nicht nur mit Kunst- sondern auch mit Alltagsobjekten.

Zusätzlich aktiviert unser Gehirn Regionen, die uns helfen, Aufmerksamkeit zu fokussieren und Introspektion zu betreiben, uns also mit unserem Inneren, unserer eigenen Person und unseren mentalen Vorgängen zu beschäftigen. Dazu wird z. B. wird das Default Mode Network (deutsch etwa Ruhezustandsnetzwerk) tätig, wenn wir Kunst anschauen, die uns bewegt (Vessel, 2022). Ist dieses Netzwerk aktiviert, blenden wir Ablenkungen von der Außenwelt aus und konzentrieren uns auf unsere Gefühle dem Werk gegenüber, gleichen diese mit unseren Erfahrungen ab oder ziehen persönliche Schlüsse aus dem Abgebildeten. Gleichzeitig gleicht das neuronale Netzwerk für Gedächtnisprozesse ab, ob wir das Kunstwerk schon einmal gesehen haben. Es sortiert, ob wir den Kunststil oder die Kunstschaffenden kennen und ob das Gemälde uns an Vorkommnisse aus unserem persönlichen Leben erinnert (Leder et al., 2004). Bekanntes mögen wir nämlich mehr; das nennen Forschende den Mere Exposure Effekt (Zajonc, 2001).

Studien zur Processing Fluency Theorie (Verarbeitungsflüssigkeitstheorie) konnten außerdem zeigen, dass wir Werke bevorzugen, wenn diese für unser Gehirn sowohl auf Wahrnehmungs- als auch auf Denkebene einfacher verarbeitbar sind (Reber et al., 2004). Eine Rolle spielt dabei nicht nur, ob das Gemälde symmetrisch oder bekannt ist, sondern auch, ob wir den Inhalt leicht verstehen können. Bei abstrakten Gemälden ist das schwieriger als bei gegenständlichen. Das gilt jedoch vor allem für Kunstlai:innen. Expert:innen sind vertrauter mit den verschiedenen Kunststilen und können die Merkmale und Inhalte von Kunstwerken schneller erkennen und verstehen. Dadurch ist es für sie einfacher, komplexe oder abstrakte Gemälde nachzuvollziehen. Schlussendlich bevorzugen sie diese häufig auch (Leder et al., 2004). Auch solche eher tiefgründigen Verarbeitungsprozesse finden sowohl bei Kunst- als auch bei Alltagsobjekten statt, z. B. bewerten wir Texte und Aussagen als wahrer, wenn wir diese schneller und leichter verstehen können (Reber et al., 2004). Egal ob sie auch tatsächlich wahr sind!

Aber mit solchen Verarbeitungsprozessen endet die Bewertung von Kunst nicht. Wie wir sie einschätzen, hängt auch von unseren Interaktionen mit der Außenwelt ab. Zum Beispiel haben die Diskussionen, die wir mit unseren Freund:innen über die Werke führen, einen Einfluss darauf, ob wir diese mögen. Eine Ebene höher spielt es auch eine Rolle, in welcher Kultur und in welchem politischen System wir leben oder welcher sozioökonomischen Gruppe wir angehören (Leder et al., 2004). Denn auch aus diesen Hintergründen ziehen wir Erfahrungen, die uns beeinflussen, wenn wir Kunst bewerten.

Während all dieser einzelnen Schritte gleicht das Emotionsnetzwerk unseres Gehirns laufend ab, wie wir uns bei der Betrachtung und Bewertung des Kunstwerks fühlen (Leder et al., 2004; Vessel, 2022). Auch unser Belohnungsnetzwerk wird aktiv: Wir verspüren Vergnügen, wenn wir das Gemälde betrachten, das Dargestellte erfolgreich verstehen oder eine gute Diskussion mit anderen über das Werk geführt haben (Vessel, 2022).

Kunstbewertung auf zwei Arten

Aus dem Zusammenspiel all dieser verschiedenen Prozesse entstehen am Ende zwei Reaktionen: die ästhetische Bewertung und die ästhetische Emotion. Die ästhetische Bewertung basiert eher auf den Verarbeitungsprozessen unserer Wahrnehmung und unseres Denkens über das Werk. Bei der ästhetischen Emotion geht es mehr um das eben genannte Vergnügen. Das heißt mit anderen Worten, dass wir einschätzen können, ob ein Gemälde gut komponiert ist, es den Kunststil gut repräsentiert oder ob andere Menschen es mögen werden. Gleichzeitig muss das aber nicht bedeuten, dass es uns persönlich bewegt. Ein Schuss persönlicher Geschmack ist bei der Bewertung von menschengemachten Objekten immer noch dabei (Leder et al., 2004; Vessel et al., 2018).

Warum achten wir Kunst aber so sehr?

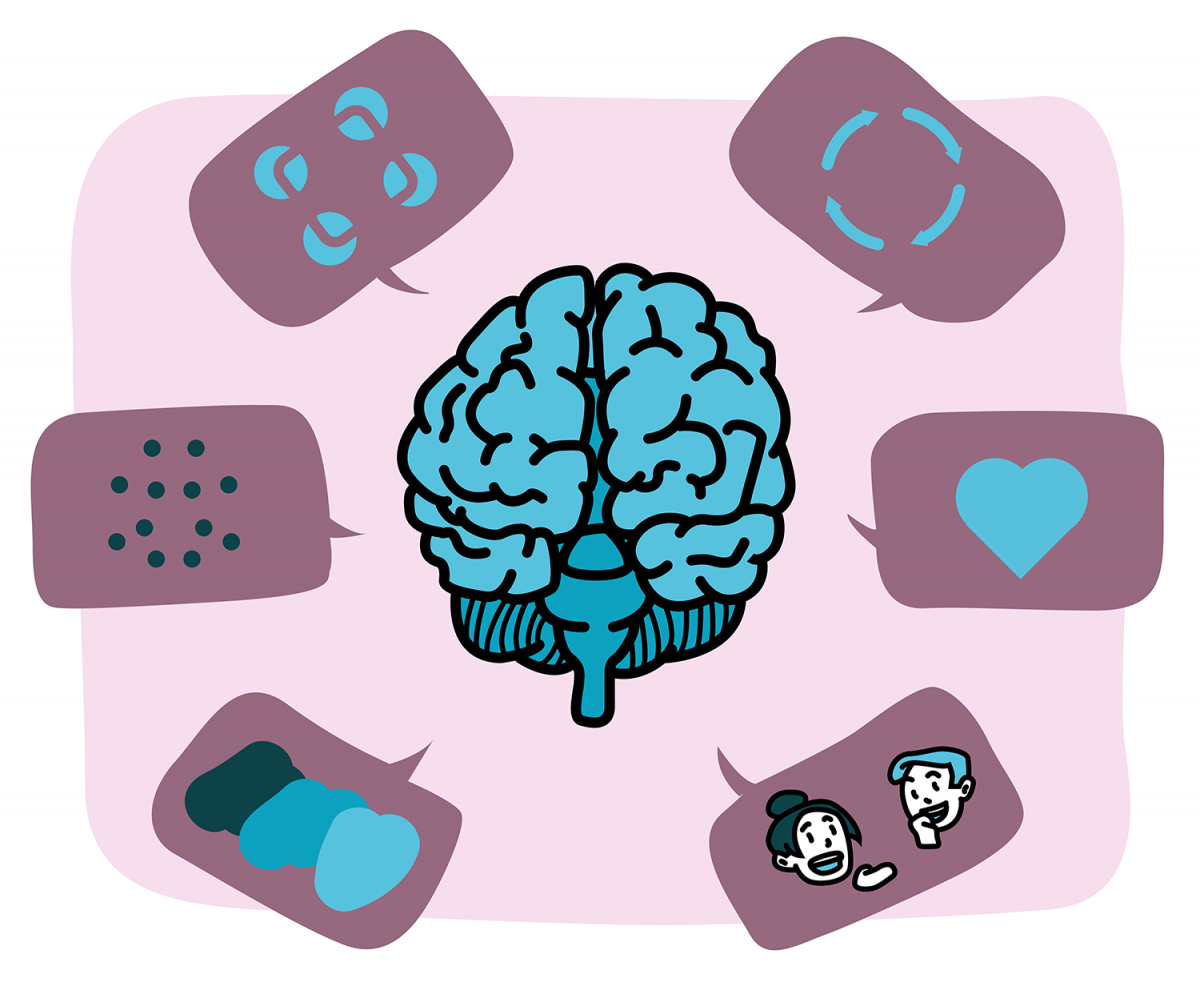

Es gibt also kein spezielles „Kunstzentrum“ in unserem Gehirn! Stattdessen benutzt es für die Entscheidung, ob wir ein Kunstwerk mögen, ein komplexes Netzwerk von Hirnarealen, die gleichzeitig auch viele unserer Alltagswahrnehmungen, -handlungen und -bewertungen steuern (Skov & Nadal, 2020; Vessel, 2022). Auch Umweltfaktoren beeinflussen, wie wir Kunstwerke einschätzen. Genau das ist der Grund, weshalb es möglich ist, selbst Alltagsobjekte als Kunstwerke zu verstehen, wenn sie in den richtigen Kontext gebracht werden. Wie beim Ready-made!

Bild 4: Ästhetische Bewertung ist komplex

Bild 4: Ästhetische Bewertung ist komplex

Das macht auch eine Menge Sinn, denn unsere Fähigkeit, Dinge ästhetisch zu bewerten, ist ein Nebenprodukt unserer evolutionären Entwicklung. Unsere Vorfahren nutzten sie, um in ihrer Umwelt zu navigieren, Gefahren zu vermeiden und sichere Nahrung zu finden. Zum Beispiel schätzen wir spitze Gegenstände in unserer Umwelt eher als gefährlich ein als runde und Farbbewertung kann dazu genutzt werden, reife von unreifen Früchten zu unterscheiden. Außerdem gehen Forschende davon aus, dass Ästhetik als Hinweisreiz diente, um gesunde Partner:innen für die Fortpflanzung zu finden. Ästhetik konnte also auch genutzt werden, die eigene Position in der sozialen Hierarchie der Gruppe zu signalisieren, der man angehörte. Sie hatte aber auch Bedeutung in unseren Ritualen (Chatterjee, 2011).

Unser Gehirn macht also keinen Unterschied dazwischen, ob es gerade Kunst oder einen alltäglichen Gegenstand verarbeitet. Aber weshalb schätzen wir Kunst dann so sehr? Kunstherstellung ist ein Verhalten, das großes Können voraussetzt: Künstler:innen verbringen Jahre damit, ihre Fähigkeiten zu schärfen. Dazu gehört, ihre Umwelt genau zu beobachten, Täuschungen darüber zu überwinden, wie Dinge aussehen, sowie die motorischen Fähigkeiten ihrer Hände und ihre Kreativität zu trainieren (Cohen & Bennett, 1997). Wir sehen Kunst nicht deswegen als besonders an, weil wir eine Art biologischen Kunstfühler besitzen, sondern weil wir kulturell entschieden haben, diese Hingabe und harte Arbeit wertzuschätzen. Wenn sich also nächstes Mal vor Ihnen jemand auf einer Party als etwas ganz Besonderes aufführt, weil er oder sie malen kann, hilft eine gesunde Portion Skepsis: Vielleicht will die Person Sie ja nur mit einer Banane trollen.

Literaturverzeichnis

Bar, M., & Neta, M. (2006). Humans prefer curved visual objects. Psychological Science, 17, 645–648. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01759.x

Carlson, N. R. (2010). Physiology of behavior. Allyn & Bacon.

Chatterjee, A. (2011). Neuroaesthetics: A coming of age story. Journal of Cognitive Neuroscience, 23(1), 53–62. https://doi.org/10.1162/jocn.2010.21457

Cohen, D. J., & Bennett, S. (1997). Why can’t most people draw what they see? Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 23(3), 609–621. https://doi.org/10.1037/0096-1523.23.3.609

Duchamp, Marcel. (1917). Fountain. 1950 replica in the Philadelphia Museum of Art. Original lost.

Leder, H., Belke, B., Oeberst, A., & Augustin, D. (2004). A model of aesthetic appreciation and aesthetic judgments. British Journal of Psychology, 95(4), 489–508. https://doi.org/10.1348/0007126042369811

Palmer, S. E., Schloss, K. B., & Sammartino, J. (2013). Visual aesthetics and human preference. Annual Review of Psychology, 64, 77–107. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100504

Reber, R., Schwarz, N., & Winkielman, P. (2004). Processing fluency and aesthetic pleasure: Is beauty in the perceiver’s processing experience? Personality and Social Psychology Review, 8(4), 364–382, https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0804_3.

Rosch, E. (2002). Principles of categorization. In D. J. Levitin (Ed.), Foundations of cognitive psychology: Core readings (pp. 251–270). MIT Press.

Skov, M., & Nadal, M. (2020). A farewell to art: Aesthetics as a topic in psychology and neuroscience. Perspectives on Psychological Science, 15(3), 630–642. https://doi.org/10.1177/1745691619897963

Van der Helm, P. A. (2015). Symmetry perception. In J. Wagemans (Hrsg.), The Oxford Handbook of Perceptual Organization. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199686858.013.056

Vessel, E. A. (2022). Neuroaesthetics. In S. Della Sala (Hrsg.), Encyclopedia of Behavioral Neuroscience, (2nd edition) (S. 661–670). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809324-5.24104-7

Vessel, E. A., Maurer, N., Denker, A. H., & Starr, G. G. (2018). Stronger shared taste for natural aesthetic domains than for artifacts of human culture. Cognition, 179, 121–131. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.06.009

Wagemans, J., Elder, J. H., Kubovy, M., Palmer, S. E., Peterson, M. A., Singh, M., & von der Heydt, R. (2012). A century of Gestalt psychology in visual perception: I. Perceptual grouping and figure–ground organization. Psychological Bulletin, 138, 1172–1217. https://doi.org/10.1037/a0029333

Zajonc, R. B. (2001). Mere exposure: A gateway to the subliminal. Current Directions in Psychological Science, 10, 224–228. https://doi.org/10.1111/1467-8721.00154

Bildquellen

Bild 1: Von Dr. Sophie G. Elschner für den Artikel gezeichnet.

Bild 2: Von Dr. Sophie G. Elschner für den Artikel gezeichnet.

Bild 3: Von Dr. Sophie G. Elschner für den Artikel gezeichnet.

Bild 4: Von Dr. Sophie G. Elschner für den Artikel gezeichnet.