Depressionsforschung im Stimmungstief – Gründe für eine wissenschaftliche Krise und mögliche Auswege

Die Depressionsforschung steckt fest – und wissenschaftliche Studien haben das 2015 deutlicher denn je gezeigt. Pharmakologische Medikamente, die gegen Depression verschrieben werden (sogenannte Antidepressiva), wirken nur unwesentlich besser als Placebos. Und auch die seit 20 Jahren andauernde Suche nach biologischen Grundlagen der Erkrankung ist größtenteils erfolglos geblieben. Ein wichtiger Grund für den fehlenden Fortschritt ist, dass Depression als eine spezifische Krankheit verstanden und untersucht wird, obwohl depressive PatientInnen sich maßgeblich in ihren Symptomen unterscheiden. Erfolg versprechender ist deshalb die Erforschung spezifischer Probleme und deren gegenseitigen Einflüsse.

Viel Forschung – wenig Fortschritt

2015 war ein enttäuschendes Jahr für die Depressionsforschung. Das gilt insbesondere für die beiden Disziplinen, in die ein Großteil der Forschungsgelder fließt: Die Entwicklung neuer Medikamente gegen

Depression (sogenannte

Antidepressiva) und die Erforschung der biologischen Grundlagen von

Depression. Drei Publikationen, die im Jahr 2015 erschienen und sowohl in der Wissenschaft als auch in den Medien breit diskutiert wurden, eignen sich hervorragend, um zu zeigen, wie festgefahren die Situation ist. Bild von geralt via Pixabay (https://pixabay.com/de/allein-alleinsein-antworten-62253/), CCO (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de)

Bild von geralt via Pixabay (https://pixabay.com/de/allein-alleinsein-antworten-62253/), CCO (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de)

Die erste Studie war eine Meta-Analyse, in der die wichtigsten Studien zur Wirksamkeit von Antidepressiva gemeinsam analysiert wurden. Obwohl Antidepressiva bei einzelnen PatientInnen durchaus zur Genesung beitragen, konnte die Studie über alle PatientInnen hinweg nur einen kleinen Effekt feststellen. Das bedeutet, dass die Medikamente im Durchschnitt nicht viel wirksamer als Placebos sind (Khan & Brown, 2015). Dieses Ergebnis ist ernüchternd, wenn man die erheblichen Nebenwirkungen von Antidepressiva (z. B. Gewichtszunahme und Schlafstörungen) berücksichtigt.

Die zweite Studie war eine biologische Studie, die untersuchte, ob depressive PatientInnen bestimmte genetische Auffälligkeiten aufweisen (Cai et al., 2015). Die AutorInnen konnten kein einziges Gen finden, welches über alle Stichproben hinweg mit Depression assoziiert war. Die Ergebnisse dieser Studie sind konsistent mit vielen früheren Untersuchungen (z.B. Hek, Demirkan, Lahti, & Terracciano, 2013); Pigott, Leventhal, Alter, & Boren, 2010). und weisen darauf hin, dass die Suche nach biologischen Grundlagen für Depression auf der Stelle tritt.

Die dritte Studie, die im Bereich der Gehirnforschung durchgeführt wurde, zeigt ein ähnliches Bild: In einer Meta-Analyse struktureller Gehirndaten depressiver Personen wurden die Volumen neun spezifischer Gehirnbereiche untersucht (Schmaal et al., 2015). Die AutorInnen fanden in nur einer Gehirnregion einen Unterschied zwischen depressiven PatientInnen und gesunden ProbandInnen. Der Hippocamus, eine Gehirnregion, die unter anderem beim Informationstransfer vom Kurz- zum Langzeit- Gedächtnis und für Emotionen zuständig ist, war in der depressiven Gruppe kleiner als in der gesunden Gruppe. Dieser Unterschied war allerdings so klein, dass der Effekt klinisch kaum bedeutsam ist. Ein weiteres Problem der Studie ist, dass ein verringertes Hippocampusvolumen nicht depressionsspezifisch ist, sondern auch in vielen anderen Störungsbildern (u. a. Schizophrenie, posttraumatische Belastungsstörung, Alkoholismus und Epilepsie) beobachtet werden kann.

Die Resultate dieser drei exemplarisch dargestellten Studien sind nicht nur eine große Enttäuschung für die Depressionsforschung an sich, sondern insbesondere auch für Betroffene und Angehörige. Das heißt natürlich nicht, dass es klinisch keine Fortschritte gegeben hat: Es gibt heute eine viel größere Anzahl an Therapien als noch vor 20 Jahren, was PatientInnen die Möglichkeit eröffnet, die Hilfe zu finden, die für sie am besten geeignet ist. Dennoch bleibt die Frage offen, wieso trotz hoher Forschungsetats und beständig ansteigender Qualität und Quantität von Daten und statistischen Auswertungsmethoden gerade in der Depressionsforschung so wenige Fortschritte erzielt wurden. Ein zentraler Grund könnte im Krankheitsmodell der Depression liegen.

Das Krankheitsmodell der gemeinsamen Ursache

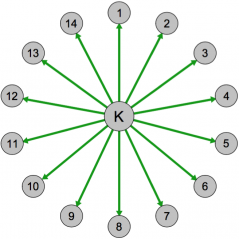

Die wichtigste Annahme der Depressionsforschung ist das Krankheitsmodell der gemeinsamen Ursache. Um dieses Modell zu verstehen, müssen wir kurz in die Medizingeschichte abschweifen. In der Medizin stellt sich immer die zentrale Frage, warum bestimmte Symptome oder Probleme überhaupt zusammen auftreten. Wieso haben wir beispielsweise häufig zeitgleich Husten, Schnupfen und Fieber? Dieser Frage ging Anfang des 20sten Jahrhunderts bereits Robert Koch nach und erhielt für seine Forschung 1904 den Nobelpreis. Er entdeckte, dass bestimmte Infektionserreger mit bestimmten Infektionskrankheiten zusammenhängen, die wiederum spezifische Symptome auslösen. Und schon haben wir die Antwort auf die Frage: Symptome hängen zusammen, weil sie eine gemeinsame Ursache haben. Syphilis wird zum Beispiel von einem spezifischen Erreger ausgelöst und führt zu einer Erkrankung, die eine Reihe von Symptomen nach sich zieht. Die Krankheit selbst ist „latent“ (d. h. unsichtbar) in dem Sinne, dass man die Erreger nicht direkt sehen kann; jedoch kann man aufgrund von krankheitsspezifischen Symptomen auf das Vorhandensein der Erreger schließen (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2. Das Modell der gemeinsamen Ursache: die Krankheit K löst Symptome 1 - 14 aus (Graphik von Eiko Fried). Dieses Modell wurde von der Medizin vor fast 100 Jahren auch für psychiatrische Krankheiten übernommen (Saas, 2007) und gilt in der Forschung heute nach wie vor – nahezu konkurrenzlos – für alle psychischen Störungen. Auch

Depression wird als spezifische Krankheit verstanden, die in ihrem Verlauf Symptome wie Trauer, Müdigkeit, Suizidgedanken und Konzentrationsschwierigkeiten auslöst.

Abbildung 2. Das Modell der gemeinsamen Ursache: die Krankheit K löst Symptome 1 - 14 aus (Graphik von Eiko Fried). Dieses Modell wurde von der Medizin vor fast 100 Jahren auch für psychiatrische Krankheiten übernommen (Saas, 2007) und gilt in der Forschung heute nach wie vor – nahezu konkurrenzlos – für alle psychischen Störungen. Auch

Depression wird als spezifische Krankheit verstanden, die in ihrem Verlauf Symptome wie Trauer, Müdigkeit, Suizidgedanken und Konzentrationsschwierigkeiten auslöst.

Auch wenn sich viele ForscherInnen diesem Krankheitsmodell möglicherweise nicht direkt verschreiben, basiert ein Großteil aktueller wissenschaftlicher und auch klinischer Praktiken und Standards auf der grundsätzlichen Annahme der gemeinsamen Ursache. Ein Beispiel ist der Einsatz einer häufig verschriebenen Klasse antidepressiver Medikamente, sogenannte „selektive Serotonin Aufnahme Hemmer“. Diese Antidepressiva basieren auf der Annahme, dass die gemeinsame Ursache depressiver Symptome ein zu niedriger Serotoninspiegel im Gehirn von Betroffenen ist, worauf das Medikament gezielt einwirken soll. Bei erfolgreicher Behandlung – so die Hypothese – klingen die Symptome ab, da ihre gemeinsame Ursache behoben ist. Das ist nicht anders, als wenn die Symptome der Syphilis abklingen, nachdem ihre gemeinsame Ursache (die Infektion) erfolgreich mit Antibiotika behandelt wurde.

Ein entscheidendes Problem ist nun, dass Wechselwirkungen zwischen Symptomen in der empirischen Depressionsforschung der letzten Jahrzehnte fast vollständig ignoriert wurden. Wir verstehen kaum, in welchem Maße sich Symptome wie Müdigkeit, Trauer oder Konzentrationsschwierigkeiten über die Zeit hinweg gegenseitig beeinflussen. Hier hinkt die empirische Forschung Jahrzehnte hinter der klinischen Psychologie her: KlinikerInnen wissen, dass viele depressive PatientInnen häufig Probleme haben, die sich in Teufelskreisläufen gegenseitig verstärken. Dabei kann Trauer zum Beispiel Schlafprobleme auslösen, die dann wiederum Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten mit sich bringen. Dies verursacht dann Probleme im Beruf oder in der Partnerschaft und verstärkt schlussendlich wiederum die Trauer. Ein zentraler Grund, wieso die Forschung solchen Assoziationen und Kreisläufen wenig Aufmerksamkeit gewidmet hat, liegt im Modell der gemeinsamen Ursache. Wie in Abbildung 2 klar wird, sind gemäß des Modells der gemeinsamen Ursache alle Symptome voneinander unabhängig, da keine Pfeile zwischen den Symptomen zu finden sind. Mit anderen Worten: Dass Symptome der Depression zusammen auftreten, hat nach dem Modell der gemeinsamen Ursache nichts damit zu tun, dass sie sich gegenseitig auslösen, sondern damit, dass sie alle von einer gemeinsamen Ursache (die z. B. im Gehirn liegen sollte) ausgelöst wurden.

Probleme mit dem Krankheitsbild der gemeinsamen Ursache

Leider zeigt aktuelle Forschung, dass das Krankheitsbild der gemeinsamen Ursache unplausibel ist. Zum einen ist die klinische Depression ein sehr heterogenes Störungsbild. Das ist erkennbar daran, dass weit über 30 Depressionssymptome bekannt sind. Diese reichen von Trauer, Wut und sexueller Dysfunktion über Müdigkeit, Gewichtszunahme oder -abnahme, Konzentrationsschwierigkeiten und Schlafstörungen bis hin zu Weinen und Entscheidungsschwierigkeiten (Fried, Epskamp, Nesse, Tuerlinckx, & Borsboom, 2015). So ist es nicht verwunderlich, dass eine Studie mit 3703 depressiven Erwachsenen 1030 einzigartige Symptomprofile identifiziert hat – im Schnitt hatten also lediglich jeweils knapp vier Personen in dieser großen Stichprobe die exakt gleichen Probleme (Fried & Nesse, 2015a). Wenn man jetzt an das Krankheitsmodell der gemeinsamen Ursache denkt, scheint es doch eher unwahrscheinlich, dass all diese unterschiedlichen Zusammenstellungen von Problemen von einer spezifischen Ursache ausgelöst werden, wie in Abbildung 2 dargestellt. Angesichts der Heterogenität von Depression stellt sich deshalb die Frage, wie nutzbringend es ist, nach „Depressions-Genen“ zu suchen. Zudem stellt sich die Frage, inwiefern eine einheitliche Therapie Nutzen bringen kann, wenn PatientInnen derart unterschiedliche Probleme haben.

Eine weitere Schwierigkeit für das Krankheitsmodell der gemeinsamen Ursache ist die Tatsache, dass sich depressive Symptome bezüglich Therapierbarkeit und anderer Aspekte maßgeblich voneinander unterscheiden. Manche Symptome reagieren zum Beispiel wesentlich besser auf bestimmte Antidepressiva als andere, was bedeutet, dass PatientInnen mit diesen spezifischen Symptomen vermutlich bessere Therapiechancen haben (Hieronymus, Emilsson, Nilsson, & Eriksson, 2015). Symptome unterscheiden sich auch darin, wie stark sie die Lebensqualität von Betroffenen mindern, und verschiedene Depressionssymptome haben unterschiedliche Risikofaktoren (Fried & Nesse, 2015b). Zuletzt gibt es Hinweise darauf, dass sich Symptome im Hinblick auf bestimmte biologische Marker wie Gene unterscheiden (Myung et al., 2012). Die Ergebnisse dieser und ähnlicher Studien (Fried & Nesse, 2015b) sind schwerlich mit dem Modell der gemeinsamen Ursache in Einklang zu bringen.

Alternativen: Symptombasierte Forschung und psychopathologische Netzwerke

In der Literatur werden vor allem zwei Möglichkeiten diskutiert, um die Depressionsforschung aus ihrer Sackgasse zu befreien. Dabei handelt es sich um symptombasierte Forschung und Netzwerkforschung.

1) Symptombasierte Forschung

Bisher haben Depressionsstudien fast ausschließlich die Summe von depressiven Symptomen analysiert. Dabei wurden pro Person Depressionssymptome erfasst, daraus eine Summe gebildet und dann untersucht, ob diese Summe mit sozialen Faktoren (z. B. Einkommen) oder biologischen Variablen (z. B. Genen) zusammenhängt. Da Betroffene sich in ihrer Symptomatik allerdings stark voneinander unterscheiden und sich verschiedene Symptome ebenfalls stark voneinander unterscheiden, ist dieser Ansatz problematisch.

Große Fortschritte verspricht daher die Analyse spezifischer Symptome. Beispielsweise konnte kürzlich gezeigt werden, dass „selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer“ insbesondere in der Therapie affektiver Symptome wie Trauer und dem Gefühl der Wertlosigkeit, aber nicht anderer Symptome, wirksam sind (Hieronymus et al., 2015). Während die Ergebnisse dieser Studie erst in Folgeuntersuchungen bestätigt werden müssen, bevor klinische Schlussfolgerungen gezogen werden können, eröffnen solche Einsichten völlige neue Wege hin zur personalisierten Medizin. Wenn bestimmte Antidepressiva oder Psychotherapien bei spezifischen Symptomen tatsächlich besser wirken sollten als andere, gibt es die Möglichkeit, PatientInnen aufgrund ihrer Symptomatik ausgewählte Therapien zu empfehlen.

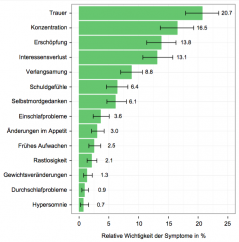

Eine kürzlich veröffentlichte Studie (Fried & Nesse, 2014) zum Einfluss von Symptomen auf die Lebensqualität depressiver PatientInnen liefert ein Beispiel dafür, dass symptombasierte Forschung tatsächlich therapierelevante Ergebnisse liefern kann (Abbildung 3). Die Ergebnisse zeigen, dass unter allen Symptomen Trauer, Konzentrationsschwierigkeiten und Müdigkeit die Lebensqualität der Betroffenen am meisten beeinträchtigen. Zu viel Schlaf (Hypersomnie) löst demgegenüber wesentlich weniger Beeinträchtigungen im Alltag aus. Die Ergebnisse zeigen also leztlich, dass nicht zwangsläufig die Schwere, sondern die Art der Symptome (z. B. Trauer und Hypersomnie) ausschlaggebend für das Leiden der PatientInnen ist.

Abbildung 3. Ausmaß, in dem individuelle depressive Symptome depressive PatientInnen im Alltag behindern und einschränken. Adaptiert von Fried und Nesse, 2014 (Graphik von Eiko Fried).

Abbildung 3. Ausmaß, in dem individuelle depressive Symptome depressive PatientInnen im Alltag behindern und einschränken. Adaptiert von Fried und Nesse, 2014 (Graphik von Eiko Fried).

2) Netzwerkforschung

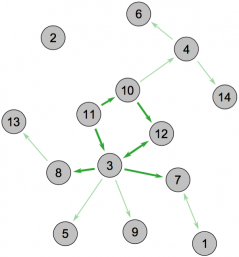

Probleme depressiver Personen als sogenannte „kausale Netzwerke“ zu verstehen, stellt einen zweiten Ausweg aus der festgefahrenen Situation dar. Statt das gemeinsame Auftreten depressiver Symptome durch eine gemeinsame Ursache zu erklären, wurden in den letzten Jahren vermehrt Publikationen veröffentlicht, die davon ausgehen, dass Symptome häufig in Syndromen strukturiert sind, weil sie sich gegenseitig beeinflussen (Abbildung 4). Schlafprobleme beispielsweise lösen sehr wahrscheinlich Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten aus, was zu Problemen bei der Arbeit oder im Beziehungsleben führen kann. Solche Probleme können sich gegenseitig verstärken und Teufelskreisläufe bilden – und so können ein paar anfängliche Symptome (z. B. ausgelöst durch ein Lebensereignis) zu einer klinischen Depression führen. Die Idee psychologischer Netzwerke ist alles andere als neu und in der klinischen Literatur (wenn auch unter anderem Namen) weit verbreitet (siehe z.B. Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979). Allerdings haben statistische Fortschritte erst in den letzten Jahren die Möglichkeit eröffnet, solche Netzwerke empirisch zu analysieren und zu visualisieren (Borsboom & Cramer, 2013).

Besonders interessant sind in diesem Kontext personenspezifische Netzwerke. Hierfür werden PatientInnen mehrmals täglich über ihr Mobiltelefon nach Symptomen befragt und aus diesen Daten lässt sich dann ein

Symptom-Netzwerk für jede Person ermitteln. Es gibt bereits erste Hinweise, dass solche Netzwerke wertvolle Informationenfür Diagnose und Behandlung liefern (Kramer et al., 2014). Abbildung 4 veranschaulicht beispielhaft, wie so ein personenspezifisches Netzwerk aussehen könnte. Besonders die Symptome 3, 10, 11 und 12 (das könnten z. B. Interessensverlust, Schlafprobleme, Müdigkeit, und Konzentrationsschwierigkeiten sein) sind besonders relevant und eng miteinander vernetzt, während sich

Symptom 2 (beispielsweise Gewichtsprobleme) in der Peripherie des Netzwerks befindet und keine Verbindung zum Rest der Probleme aufweist. Abbildung 4. Netzwerk depressiver Symptome einer hypothetischen depressiven Patientin; die Kreise sind Symptome, die Pfeile geben die kausale Richtung und Stärke von Beziehungen zwischen Symptomen an (Bild von Eiko Fried).

Abbildung 4. Netzwerk depressiver Symptome einer hypothetischen depressiven Patientin; die Kreise sind Symptome, die Pfeile geben die kausale Richtung und Stärke von Beziehungen zwischen Symptomen an (Bild von Eiko Fried).

Netzwerke erlauben dann – sowohl für einzelne Personen als auch für große Stichproben von PatientInnen (z.B. Fried et al., 2015) – in einem zweiten Schritt, die zentralsten (d. h. die am stärksten vernetzten) Symptome zu identifizieren. Netzwerkmodelle zeigen somit Symptome an, auf die therapeutisch eingewirkt werden kann, um die Verbreitung von Signalen im Netzwerk an strategisch sinnvoller Stelle zu unterdrücken. Für die hypothetische Patientin in Abbildung 4 beispielsweise scheint Symptom 3 von ganz zentraler Bedeutung zu sein, da es viele weitere Symptome auslöst. Und es gibt erste empirische Hinweise, die darauf hindeuten, dass besonders zentrale Symptome wie Trauer, Interessensverlust, Erschöpfung und Konzentrationsschwierigkeiten auch diejenigen sind, die den größten negativen Einfluss auf die Lebensqualität von Betroffenen haben (Fried et al., 2015).

Zusammenfassung

Symptombasierte Studien haben in den letzten Jahren gezeigt, dass bestimmte depressive Symptome eng zusammenhängen und dass sich Symptome in maßgeblichen Aspekten voneinander unterscheiden können. Dementsprechend ist die weit verbreitete Analyse der Summe einer großen Anzahl an Symptomen problematisch. Anstatt also die genetische Grundlage oder Risikofaktoren eines sehr heterogenen Störungsbildes zu untersuchen, verspricht die Erforschung einzelner Symptome und ihrer Beziehungen in psychopathologischen Netzwerken große Fortschritte. Dadurch könnten in Zukunft sowohl die Diagnose als auch die Therapie von Depression und somit auch deren Betroffene profitieren.

Referenzen

Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, F. S., & Emery, G. (1979). Cognitive Therapy of Depression. New York: Guilford Press.

Borsboom, D., & Cramer, A. O. J. (2013). Network analysis: an integrative approach to the structure of psychopathology. Annual Review of Clinical Psychology, 9, 91–121. doi:10.1146/annurev-clinpsy-050212-185608

Cai, N., Bigdeli, T. B., Kretzschmar, W., Li, Y., Liang, J., Song, L., … Flint, J. (2015). Sparse whole-genome sequencing identifies two loci for major depressive disorder. Nature, 523(7562), 588–91. doi:10.1038/nature14659

Fried, E. I., Epskamp, S., Nesse, R. M., Tuerlinckx, F., & Borsboom, D. (2015). What are “good” depression symptoms? Comparing the centrality of DSM and non-DSM symptoms of depression in a network analysis. Journal of Affective Disorders, 189, 314–320. doi:10.1016/j.jad.2015.09.005

Fried, E. I., & Nesse, R. M. (2014). The Impact of Individual Depressive Symptoms on Impairment of Psychosocial Functioning. PLoS ONE, 9(2), e90311. doi:10.1371/journal.pone.0090311

Fried, E. I., & Nesse, R. M. (2015a). Depression is not a consistent syndrome: An investigation of unique symptom patterns in the STAR*D study. Journal of Affective Disorders, 172, 96–102. doi:10.1016/j.jad.2014.10.010

Fried, E. I., & Nesse, R. M. (2015b). Depression sum-scores don’t add up: why analyzing specific depression symptoms is essential. BMC Medicine, 13(72), 1–11. doi:10.1186/s12916-015-0325-4

Hek, K., Demirkan, A., Lahti, J., & Terracciano, A. (2013). A Genome-Wide Association Study of Depressive Symptoms. Biological Psychiatry, 73(7), 667–78. doi:10.1016/j.biopsych.2012.09.033

Hieronymus, F., Emilsson, J. F., Nilsson, S., & Eriksson, E. (2015). Consistent superiority of selective serotonin reuptake inhibitors over placebo in reducing depressed mood in patients with major depression. Molecular Psychiatry, 1–8. doi:10.1038/mp.2015.53

Khan, A., & Brown, W. A. (2015). Antidepressants versus placebo in major depression : an overview. World Psychiatry, 14, 294–300. doi:10.1002/wps.20241

Kramer, I., Simons, C., Hartmann, J. A., Menne-Lothmann, C., Viechtbauer, W., Peeters, F., … Wichers, M. C. (2014). A therapeutic application of the experience sampling method in the treatment of depression: a randomized controlled trial. World Psychiatry, 13, 68–77.

Myung, W., Song, J., Lim, S.-W., Won, H.-H., Kim, S., Lee, Y., … Kim, D. K. (2012). Genetic association study of individual symptoms in depression. Psychiatry Research, 198(3), 400–6. doi:10.1016/j.psychres.2011.12.037

Pigott, H. E., Leventhal, A. M., Alter, G. S., & Boren, J. J. (2010). Efficacy and effectiveness of antidepressants: current status of research. Psychotherapy and Psychosomatics, 79(5), 267–79. doi:10.1159/000318293

Sass, H. (2007). Anthology of German Psychiatric Texts. World Psychiatric Association.

Schmaal, L., Veltman, D. J., van Erp, T. G. M., Sämann, P. G., Frodl, T., Jahanshad, N., … Hibar, D. P. (2015). Subcortical brain alterations in major depressive disorder: findings from the ENIGMA Major Depressive Disorder working group. Molecular Psychiatry, (October 2014), 1–7. doi:10.1038/mp.2015.69