Der Reaktanzeffekt oder: Warum Gesundheitskampagnen scheitern können

Menschen werden heute mit diversen Gesundheitskampagnen konfrontiert, die darauf ausgerichtet sind, sie zu gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen zu bewegen oder präventiv ihr Risikoverhalten zu minimieren. Der Erfolg solcher Kampagnen kann jedoch stark variieren. Ein häufiger Grund für deren Scheitern liegt darin, dass ihnen eine zielgruppenadäquate Vermittlung ihrer Botschaft nicht gelingt. Dieser Beitrag liefert eine mögliche Erklärung für den Erfolg bzw. Misserfolg von Gesundheitskampagnen mittels der Theorie der psychologischen Reaktanz.

Einleitung

Bild von markusspiske via Pixabay (https://pixabay.com/de/zigarette-rauchen-rauch-asche-599485/), CCO (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de)Gesundheitskampagnen (z. B. Anti-Drogen-, Anti-Raucher- oder Kondomnutzungskampagnen) haben zum Ziel, Menschen zu Einstellungen und Verhalten zu motivieren, die gesundheitsförderlich oder präventiv sind. Beispielsweise versuchen Anti-Drogen-Kampagnen auf die Gefahren und Folgen von Drogenkonsum aufmerksam zu machen. Anti-Raucher-Kampagnen stellen hingegen die Sensibilisierung für die gesundheitsschädlichen Folgen des Rauchens in den Vordergrund und versuchen, das von den Zigarettenfirmen aufgebaute positive Image des Rauchens zu entwerten. Solche Kampagnen laufen Gefahr, ihr Ziel – eine Einstellungs- und Verhaltensänderung bei ihren AdressatInnen zu bewirken – zu verfehlen, wenn ihre zentrale Botschaft von den RezipientInnen als zu aufdringlich empfunden wird. In der Sozialpsychologie wird dieses Phänomen häufig mit der Theorie der psychologischen

Reaktanz erklärt.

Bild von markusspiske via Pixabay (https://pixabay.com/de/zigarette-rauchen-rauch-asche-599485/), CCO (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de)Gesundheitskampagnen (z. B. Anti-Drogen-, Anti-Raucher- oder Kondomnutzungskampagnen) haben zum Ziel, Menschen zu Einstellungen und Verhalten zu motivieren, die gesundheitsförderlich oder präventiv sind. Beispielsweise versuchen Anti-Drogen-Kampagnen auf die Gefahren und Folgen von Drogenkonsum aufmerksam zu machen. Anti-Raucher-Kampagnen stellen hingegen die Sensibilisierung für die gesundheitsschädlichen Folgen des Rauchens in den Vordergrund und versuchen, das von den Zigarettenfirmen aufgebaute positive Image des Rauchens zu entwerten. Solche Kampagnen laufen Gefahr, ihr Ziel – eine Einstellungs- und Verhaltensänderung bei ihren AdressatInnen zu bewirken – zu verfehlen, wenn ihre zentrale Botschaft von den RezipientInnen als zu aufdringlich empfunden wird. In der Sozialpsychologie wird dieses Phänomen häufig mit der Theorie der psychologischen

Reaktanz erklärt.

Was bedeutet Reaktanz?

Um die Frage nach der Bedeutung von Reaktanz zu klären, ist es zuerst einmal wichtig zu beschreiben, was man unter einem Freiheitsspielraum versteht. Ein Freiheitsspielraum bezeichnet alle Handlungsmöglichkeiten sowie alle möglichen Einstellungen und Meinungen, die ein Mensch in einem Handlungsszenario besitzt und für sich als mögliche Handlungsalternativen betrachtet. Wird der Freiheitsspielraum, also die Zahl an möglichen Handlungsalternativen, eingeschränkt oder eliminiert, so ist die oder der Handelnde häufig bestrebt, eben diesen Freiheitsspielraum möglichst wiederherzustellen. Diese Motivation bezeichnet man in der Psychologie als Reaktanz (Brehm, 1966). Referenzpunkt einer Reaktanzreaktion ist nicht der tatsächliche Freiheitsspielraum, sondern der subjektiv wahrgenommene Freiheitsspielraum, der aus allen Handlungsmöglichkeiten sowie allen möglichen Einstellungen und Meinungen besteht, die ein Mensch für sich als mögliche und zukünftige Alternativen betrachtet (Brehm & Brehm, 1981). Zentrale Voraussetzung für das Auftreten von Reaktanz ist also, dass der oder die Betroffene eine Vorstellung von einem solchen Freiheitsspielraum besitzt, diesen als wichtig erachtet und ihn in Gefahr sieht (Raab, Unger & Unger, 2010).

Zahlreiche Studien in unterschiedlichen Kontexten zeigen, dass Reaktanz vor allem dann auftritt, wenn andere Personen versuchen, gewisse Einstellungen zu ändern oder zu kontrollieren, wenn Menschen an der Erreichung ihrer Ziele gehindert oder sie zur Auswahl zwischen verschiedenen Alternativen gezwungen werden (z. B. Wicklund, 1974). Neben solchen situativen Einflüssen spielen aber auch persönliche Dispositionen beim Auftreten von Reaktanz eine wesentliche Rolle: Studien zeigen beispielsweise, dass junge, männliche und stark in das Thema involvierte Personen deutlich intensiver auf wahrgenommene Einschränkungen reagieren als lebenserfahrene, weibliche und wenig involvierte Personen (Brehm & Brehm, 1981). Da Gesundheitskampagnen auf die Änderung von Einstellungen ausgerichtet sind, können sie Gefahr laufen, bei ihrer Zielgruppe Reaktanz auszulösen, wenn die zentrale Botschaft als Angriff auf die eigene Entscheidungsfreiheit wahrgenommen wird.

Welche Reaktionen werden durch Reaktanz ausgelöst?

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass Reaktanz sowohl eine kognitive als auch eine affektive Komponente beinhaltet, welche stark miteinander verwoben sind (Dilliard & Shen, 2005; Rains, 2013). Die kognitive Komponente zeigt sich zum Beispiel in einer ablehnenden Einstellung gegenüber der Quelle der Botschaft, gegenüber der Botschaft selbst oder in einer geringen Intention, den Aufforderungen der Botschaft Folge zu leisten. Die affektive Komponente von Reaktanz äußert sich unter anderem in Gereiztheit, Ärger oder Irritation gegenüber der Quelle der Einschränkung (Dilliard & Shen, 2005; Rains, 2013; Shen, 2015). Das Auftreten von Reaktanz bei einer Gesundheits- bzw. Anti-Drogen-Kampagne zeigt sich also darin, dass die RezipientInnen die Glaubwürdigkeit der vermittelten Informationen anzweifeln und die Botschaft der Kampagne nicht befolgen. Denkbar sind hier unterschiedliche Verhaltensweisen: Erstens eine Aufwertung der Handlungsmöglichkeit, die als bedroht oder eingeschränkt wahrgenommenen wird (Dilliard & Shen, 2005). Beispielsweise, dass Personen nach einer Anti-Cannabiskonsum-Kampagne ihre – für sich in Anspruch genommene – Freiheit des Cannabiskonsums höher bewerten und daher erst recht Cannabis konsumieren. Zweitens, dass die AdressatInnen der Kampagne die Quelle der Einschränkung (die Anti-Drogen-Kampagne) diskreditieren (Dilliard & Shen, 2005). Dies könnte beispielsweise in einer Kampagne zur Legalisierung von Cannabis münden. Eine dritte Möglichkeit tritt vor allem dann ein, wenn die Einschränkung der Freiheit stark oder irreversibel ist. Hier neigen reaktante Personen dazu, eine andere Freiheit auszuüben, um das Gefühl von Kontrolle und Wahlmöglichkeit zurückzugewinnen (Dilliard & Shen, 2005). Denkbar wäre dabei zum Beispiel der Konsum von alternativen Rauschmitteln wie „Legal Highs“ oder Alkohol, sofern der Zugang zu Cannabis stark eingeschränkt ist.

Das richtige Maß an Beeinflussungsintensität als Schlüssel zum Erfolg

Damit Menschen im Kontext einer Kampagne zur Übernahme einer bestimmten Einstellung gebracht werden können, muss eine Botschaft mit einem Mindestmaß an Intensität vermittelt werden. Dadurch hat die Botschaft einen überzeugenden Charakter, wodurch ein Beeinflussungseffekt, also eine Einstellungs- oder Verhaltensänderung in Richtung der Botschaft (z. B. das Rauchen oder Konsumieren von Drogen aufgrund gesundheitlicher Gefahren sein zu lassen oder geschützten Geschlechtsverkehr zu praktizieren etc.), wahrscheinlicher wird (Dickenberger & Gniech, 1982). Die Beeinflussungsintensität wird insbesondere durch die Art der Vermittlung der Botschaft bestimmt. Dies betrifft zunächst die Formulierung der Botschaft. Hier zeigt sich, dass harte, explizite, direkte, eindringliche, dogmatische, fordernde Formulierungen (Rains, 2013) und Imperative (Aufforderungen, Anweisungen, Ermahnungen) eine höhere Beeinflussungsintensität im Vergleich zu Vorschlägen oder indirekten Suggestionen haben. Denn diese teilen eine eindeutige Botschaft mit und verweisen klar auf die Intentionen der Kampagne (Miller, Lane, Deatrick, Young & Potts, 2007). Aber nicht nur Schrift und Sprache variieren in ihrer Beeinflussungsintensität. Auch optische Elemente können eher dezent oder eher provokativ-direkt gestaltet werden und damit eine niedrige oder hohe Beeinflussungsintensität aufweisen.

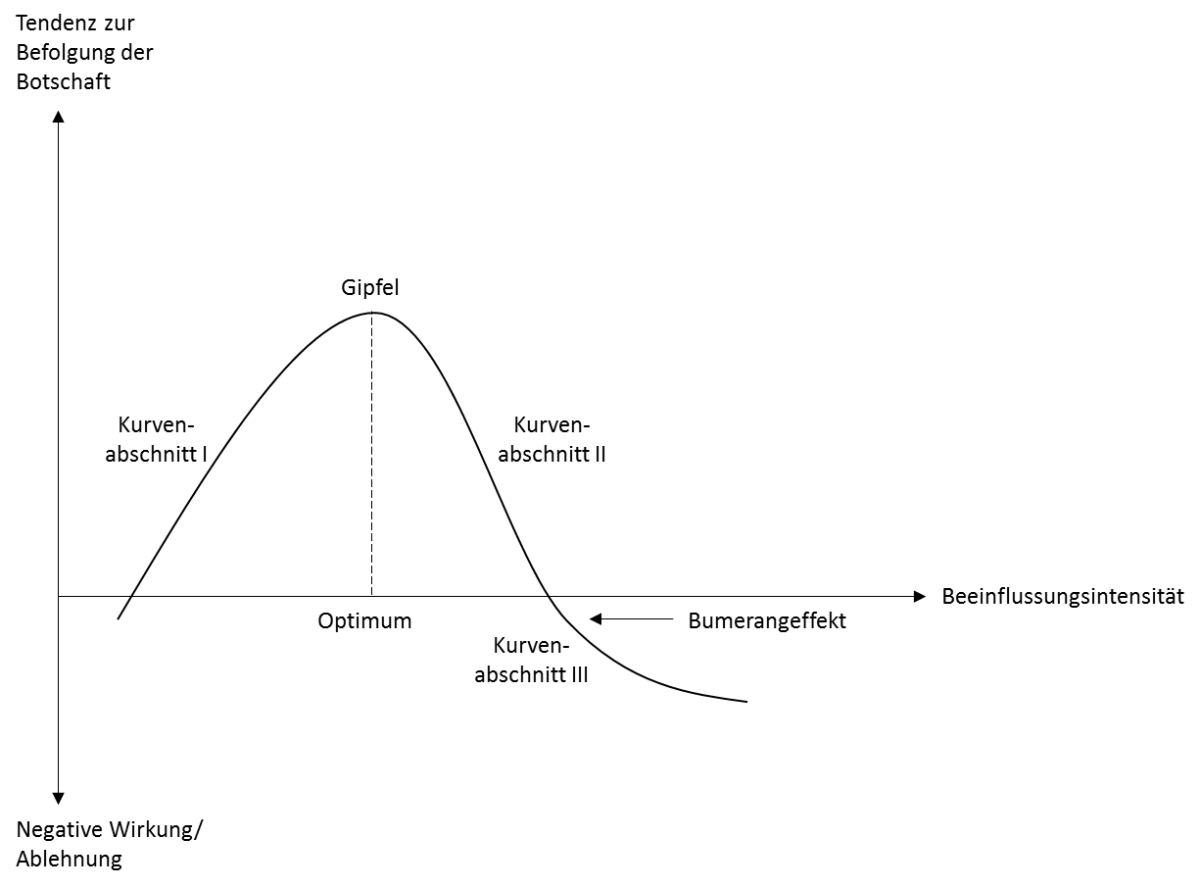

Eine hohe Beeinflussungsintensität ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer hohen Effektivität der Kampagne im Sinne einer Befolgung ihrer Botschaft. Denn der Theorie der psychologischen Reaktanz folgend gibt es einen Schwellenwert, ab dem eine Zunahme der Beeinflussungsintensität die Wahrscheinlichkeit der Übernahme einer Botschaft reduziert (siehe Abbildung 1). Die Theorie besagt, dass ab einer gewissen Intensität der Aussage (beispielsweise durch zu eindringliche oder zu fordernde Formulierungen oder auch durch zu drastische Bilder) die Schwelle der Konformität mit der Kampagne überschritten wird. In diesem Fall neigen Menschen zu reaktantem Verhalten. Dementsprechend gibt es ein „Zuviel“ an Beeinflussungsintensität und die Wirkung der Kampagnenbotschaft verpufft. Oder schlimmer noch: Ist die Botschaft weit über das Ziel hinausgeschossen, kann es zu einem Jetzt-Erst-Recht-Effekt kommen. Dies bringt die RezipientInnen der Botschaft dazu, ihr Verhalten und ihre Einstellung genau gegenteilig zu der eigentlichen Botschaft auszurichten. Ein solcher Effekt wird auch als Bumerangeffekt bezeichnet (Raab et al., 2010), womit die Anti-Drogen-Kampagne dazu führen könnte, dass die AdressatInnen erst recht und gegebenenfalls sogar demonstrativ Drogen konsumieren.

Abbildung 1: Kommunikative Wirkung in Abhängigkeit wahrgenommener Beeinflussungsintensität (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dickenberger & Gniech, 1982, S. 329.)

„Kurvenabschnitt I“ in Abbildung 1 zeigt, dass ein gewisses Maß an Beeinflussungsintensität erreicht werden muss, damit überhaupt eine Wirkung erzielt werden kann. Der „Gipfel“ der Kurve repräsentiert das Optimum der Beeinflussungsintensität. An diesem Punkt vermittelt die Kampagne ihr zentrales Anliegen und macht auf die Bedeutung der Einstellungs- und Verhaltensänderung aufmerksam, ohne dass die RezipientInnen ihren Freiheitsspielraum bedroht sehen. An diesem Punkt ist die Wahrscheinlichkeit, den Adressaten bzw. die Adressatin von der Botschaft der Kampagne zu überzeugen, am höchsten und führt dazu, dass die Anti-Drogen-Kampagne hier am effektivsten ist. Rechts vom Gipfel („Kurvenabschnitt II“) beginnt ein Reaktanzeffekt zu wirken, der als Mischung aus Ärger und negativen Einstellungen den Beeinflussungseffekt zu kompensieren beginnt und dazu führt, dass die Effektivität der Kampagne sinkt. Nimmt die Beeinflussungsintensität weiter zu, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die AdressatInnen eine gegenteilige Einstellung und möglicherweise konträre Verhaltensweisen aufzeigen, um ihren Freiheitsspielraum, den sie bedroht sehen, wiederherzustellen („Kurvenabschnitt III“) (Shoham, Trost & Rohrbaugh, 2004). Hier arbeiten die AdressatInnen der Kampagne aktiv gegen die Kampagne, verändern ihre Konsumgewohnheiten ins Negative und gehen gegebenenfalls aktiv gegen die Kampagnenbotschaft vor.

Es gibt inzwischen eine Vielzahl an Studien, die den negativen Effekt von Reaktanz bei der Rezeption von Gesundheitskampagnen untersucht haben (z. B. Dillard & Shen, 2005; Rains, 2013). Das optimale Niveau der Beeinflussungsintensität lässt sich jedoch nicht ohne Weiteres im Voraus bestimmen, denn je nach Situation und angesprochener Zielgruppe kann ein Reaktanzeffekt früher oder später auftreten. Ab welcher Beeinflussungsintensität Reaktanzeffekte entstehen, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab (Brehm & Brehm, 1981). Ist die Diskrepanz zwischen der Einstellung der RezipientInnen und der angestrebten Einstellungsänderung besonders hoch, so löst in der Regel schon ein geringer Grad an Beeinflussungsintensität starke Reaktanzeffekte aus: „[...] since discrepant communications with increasing discrepancy will become more and more counterattitudinal, the greater the discrepancy between an initial attitude and the position being advocated, the greater reactance aroused“ (Brehm & Brehm, 1981, S. 125). Ebenfalls ist die Bedeutung des Themas für die RezipientInnen eine wichtige Determinante zur Bestimmung des Wendepunktes, ab dem die Beeinflussungsintensität so hoch ist, dass sie Reaktanz hervorruft. Hier zeigen unterschiedliche Studien, dass bei einem eher unwichtigen Thema die Beeinflussungsintensität höher ausfallen kann als bei Themen, die für die RezipientInnen besondere Bedeutung haben (Brehm & Brehm, 1981). Schließlich können auch die Kompetenz, die sich die RezipientInnen bei diesem Thema zusprechen, und ihr Involvement eine wesentliche Rolle spielen. Beeinflussungsversuche bei Themen, bezüglich derer sich die RezipientInnen nur geringe oder gar keine Kompetenz zusprechen und ein geringes Involvement aufweisen, müssen mit weniger starken Reaktanzeffekten rechnen (Clee & Wicklund, 1980).

Wie kann Reaktanz vermieden oder reduziert werden?

Einerseits hängt vieles von den verwendeten Formulierungen zur Vermittlung der zentralen Botschaft einer Kampagne ab. Die Formulierungen sollten möglichst nicht zu drastisch ausfallen und weniger wie Anweisungen, sondern vielmehr wie Vorschläge formuliert werden. Somit sollen keine Vorschriften, sondern Fähigkeiten vermittelt werden, die jeder unter Beweis stellen kann (z. B. mit dem Drogenkonsum aufzuhören oder sich selbst mit dem richtigen Verhalten vor Risiken zu schützen). Andererseits erfordern bestimmte Themen manchmal auch klare Worte. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, einem potenziellen Reaktanzeffekt entgegenzuwirken. Eine Möglichkeit besteht darin, dass den AdressatInnen der Kampagnenbotschaft der Eindruck vermittelt wird, dass die letztendliche Wahl immer bei ihnen liegt. Hierdurch wird der Eindruck der eingeschränkten Freiheit aufgehoben oder zumindest abgeschwächt (Shen, 2015). Shen (2011) zeigt außerdem, dass Empathie und Identifikation mit den Hauptpersonen einer Kampagne ebenfalls Reaktanz bei den RezipientInnen reduzieren können. Dies wurde in der Vergangenheit beispielswiese bei Aids-Kampagnen über die Einbindung von prominenten Testimonials erfolgreich praktiziert.

Auch die Rahmung der Botschaft hat entscheidenden Einfluss auf deren Übernahme durch die RezipientInnen. Unterschiedliche Studien zeigten, dass eine Botschaft weniger Reaktanz auszulösen scheint, wenn sie betont, was durch ihre Befolgung gewonnen werden kann („gain-frame“), als eine Kampagnenbotschaft, welche die negativen Aspekte bei Nichtbefolgung betont („loss-frame“; Shen, 2015). Im Rahmen von Gesundheitskampagnen könnte das beispielsweise dadurch erreicht werden, dass auf die verbesserte Gesundheit und Fitness bei Befolgung der Botschaft hingewiesen wird anstatt auf das Risiko einer schwerwiegenden Krankheit oder eines frühen Todes bei Nichtbefolgung.

Weiterhin spielt das Ausmaß der Anforderung der Botschaft eine wesentliche Rolle. Ist die von der Gesundheitskampagne vermittelte Verhaltensänderung von den RezipientInnen mit hohen Kosten verbunden, steigt die Wahrscheinlichkeit von Reaktanzeffekten ebenfalls (Rains & Turner, 2007). Bushman (1998) weist darauf hin, dass es für allseits bekannte Gesundheitsrisiken ausreichen kann, nur entsprechende Informationen (z. B. über Inhaltsstoffe in Lebensmitteln) zu vermitteln, anstatt diese auch noch mit einer Warnung zu versehen. Sind die Gefahren von bestimmten Verhaltensweisen also schon vor einer Gesundheitskampagne in der Zielgruppe bekannt, muss die Beeinflussungsintensität nicht übermäßig hoch ausfallen. In diesem Fall würde es reichen, die Risiken dezent in Erinnerung zu rufen.

Auch Botschaften, die Raum für Interpretationen lassen, laufen weniger Gefahr Reaktanz auszulösen. Dazu können Kampagnen so gestaltet werden, dass viele Botschaften implizit gemacht werden, ohne dass sie direkt kommuniziert werden. Die RezipientInnen werden dann dazu eingeladen, ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen oder ihr eigenes Verhalten zu reflektieren (Kardes, Kim & Lim, 1994). Ein gutes Beispiel hierfür stellen die „Mitmach-Kampagnen“ dar, die heute zunehmend über soziale Medien kommuniziert werden. Kampagnen wie der „Movember“ oder die „ALS Ice Bucket Challenge“ sind gute Beispiel dafür, wie eigentliche Kampagnenbotschaften implizit und auf originelle Weise vermittelt werden können. Über ihre indirekte und kreative Form der Übermittlung der Kampagnenbotschaft generieren sie Identifikation und Involvement statt Reaktanz. Diese Kampagnen erzeugen eine hohe mediale Aufmerksamkeit. Zudem bieten sie den Menschen die Möglichkeit, freiwillig und auf einfache Art und Weise Teil der Kampagne zu werden und ihr positives Engagement im Sinne der Kampagnenbotschaft gegenüber ihren Mitmenschen auszuleben und zu kommunizieren.

Fazit

Die Erforschung von Reaktanz bringt Erkenntnisse darüber, unter welchen Bedingungen Gesundheitskampagnen eher erfolgreich sind. Die Berücksichtigung von möglichen Reaktanzeffekten ist nicht die einzige, aber eine wichtige Determinante des Erfolgs von Gesundheitskampagnen (für weitere unintendierte Effekte von Gesundheitskampagnen siehe Cho & Salmon, 2007). Ausgehend von der Perspektive dieses Beitrags sollten die GestalterInnen solcher Gesundheitskampagnen ihre Botschaft nicht zu fordernd vermitteln, sondern den RezipientInnen als Vorschlag präsentieren, für den es gute Gründe gibt. Betont werden sollten weniger die Nachteile des bisherigen Handelns, sondern vielmehr die Vorteile des vorgeschlagenen Handelns. Wird dennoch eine hohe Beeinflussungsintensität gewählt, sollten entsprechende Maßnahmen zur Reaktanzreduktion eingesetzt werden. Möglichkeiten hierzu bieten sich vor allem im Rahmen der Kommunikation, indem man die Wahlfreiheit betont, Empathie in der Zielgruppe hervorruft oder aber über den beschriebenen Ansatz des gain- framing vorgeht.

Referenzen

Brehm, J. W. (1966). A theory of psychological reactance. New York, NY: Academic Press.

Brehm, S. S. & Brehm, J. W. (1981). Psychological reactance. New York, NY: Academic Press.

Bushman, B. J. (1998). Effects of warning and information labels on consumption of full-fat, reduced-fat, and no-fat products. Journal of Applied Psychology, 83, 97-101.

Cho, H. & Salmon, C. T. (2007). Unintended effects of health communication campaigns. Journal of Communication, 57, 293-317.

Clee, M. A. & Wicklund, R. A. (1980). Consumer behavior and psychological reactance. Journal of Consumer Research, 6, 389-405.

Dickenberger, D. & Gniech, G. (1982). The theory of psychological reactance. In M. Irle (Ed.), Studies in decision making. Social psychological and socio-economic analyses (pp. 311-341). Berlin: de Gruyter.

Dillard, J. P. & Shen, L. (2005). On the nature of reactance and its role in persuasive health communication. Communication Monographs, 72, 144-168.

Kardes, F. R., Kim, J. & Lim, J.-S. (1994). Moderating effects of prior knowledge on the perceived diagnosticity of beliefs derived from implicit versus explicit product claims. Journal of Business Research, 29, 219-224.

Miller, C. H., Lane, L. T., Deatrick, L. M., Young, A. M. & Potts, K. A. (2007). Psychological reactance and promotional health messages: The effects of controlling language, lexical concreteness, and the restoration of freedom. Human Communication Research, 33, 219-240.

Raab, G., Unger, A. & Unger, F. (2010). Marktpsychologie. Grundlagen und Anwendungen (3. Aufl.). Wiesbaden: Gabler.

Rains, S. A. (2013). The nature of psychological reactance revisited: A meta-analytic review. Human Communication Research, 39, 47-73.

Rains, S. A. & Turner, M. M. (2007). Psychological reactance and persuasive health communication: A test and extension of the intertwined model. Human Communication Research, 33, 241-269.

Shen, L. (2011). The effectiveness of empathy- versus fear-arousing antismoking PSAs. Health Communication, 26, 404-415.

Shen, L. (2015). Antecedents to psychological reactance: The impact of threat, message frame, and choice. Health Communication, 30, 975-985.

Shoham, V., Trost, S. E. & Rohrbaugh, M. J. (2004). From state to trait and back again: Reactance theory goes clinical. In R. A. Wright, J. Greenberg & S. S. Brehm (Eds.), Motivational analyses of social behavior: Building on Jack Brehm’s contributions to psychology (pp. 167-185). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Wicklund, R. A. (1974). Freedom and reactance. New York, NY: Wiley.