Kann computerisiertes Training helfen, sexuellen und physischen Missbrauch zu verarbeiten?

Traumatische Erfahrungen, wie Missbrauchserfahrungen in der Kindheit, haben weitreichende Folgen auf das mentale Befinden. Zudem kann sowohl die emotionale, soziale und kognitive Entwicklung als auch die Hirnentwicklung negativ beeinflusst werden. Dieser Artikel gibt einen Überblick über derzeitig effektive Therapien. Ein Nachteil dieser Therapieformen ist aber, dass sie teuer sind und erfahrene PsychotherapeutInnen oder PsychiaterInnen voraussetzen. Abschließend präsentieren wir daher eine neue Idee eines computerisierten Therapieansatzes, der auf Kräftigung der kognitiven Selbstregulation beruht und von zu Hause aus durchgeführt werden kann.

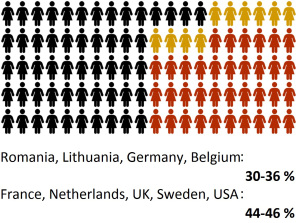

In einer europaweiten Studie zum Thema Gewalt gegen Frauen gab jede dritte Frau in Deutschland an, einen sexuellen oder physischen Missbrauch erlitten zu haben. In anderen EU-Mitgliedstaaten wie Finnland, Frankreich, den Niederlanden oder Großbritannien lagen die Zahlen mit 44 bis 47 % sogar noch höher (EU Agency for Fundamental Rights, 2014).

Abbildung 1: Missbrauchsstatistik EU und USA. Quelle: Sven Mueller.

Abbildung 1: Missbrauchsstatistik EU und USA. Quelle: Sven Mueller.

Erfahrungen von Missbrauch, Vergewaltigung oder sexueller Nötigung gelten in der Psychologie als traumatische Ereignisse, ähnlich wie der Verlust eines Familienmitglieds oder einesPartners bzw. einer Partnerin ebenso wie das Erleben von Terroranschlägen oder Naturkatastrophen. Unabhängig von der Art des traumatischen Erlebnisses gilt, dass solche Ereignisse die involvierte Person überfordern können. Wenn die psychischen Schutzmechanismen dann nicht erfolgreich greifen, resultiert daraus ein Trauma (griech. „Wunde“), das weitreichende mentale und körperliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Was ist ein Trauma?

So verschiedenartig bedrohliche Ereignisse sein können, so verschieden sind auch die Reaktionen darauf. Während es manchen gelingt, das Erlebte erfolgreich zu verarbeiten, scheitern andere daran und entwickeln ein Trauma. Dabei wird das Erfahrene immer wieder durchlebt. Zum Beispiel werden bestimmte Auslöser, wie das Betreten des Gebäudes, in dem das Erlebnis geschah, mental immer wieder durchgespielt. Betroffene versuchen in der Regel, solche Auslöser so gut wie möglich zu vermeiden, wodurch es jedoch zu Schwierigkeiten im alltäglichen Leben kommen kann. Wenn das traumatische Ereignis beispielsweise am Arbeitsplatz stattfand, fällt es Betroffenen schwer, ihrem gewohnten Arbeitsalltag nachzukommen. Zudem kämpfen die Opfer oft mit Schlaf- und Konzentrationsproblemen. Ihr Körper hält sich dann ununterbrochen in Alarmbereitschaft, um auf eine neue (befürchtete) Bedrohung reagieren zu können. Betroffene befinden sich daher in einem Zustand ständiger Nervosität und Unruhe. Aufgrund dieser Symptome entwickeln viele Opfer ständige Ängste vor einer Bedrohung oder leiden an Depressionen. Sie fühlen sich niedergeschlagen, haben weniger positive Energie und Motivation, hegen Suizidgedanken, fühlen sich hilflos und machen sich selber verantwortlich für das Geschehene. Zudem können sie aber auch Ärger und Wut empfinden oder versuchen, sich durch den Konsum von Alkohol, Medikamenten oder Drogen zu beruhigen. In schweren Fällen entwickeln Betroffene dann eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), bei der diese und/oder andere Symptome für mehr als vier Wochen anhalten. Erschwerend kommt hinzu, dass eine solche Störung schwierig zu identifizieren ist, da die Beschwerden oft nicht direkt nach dem Ereignis auftauchen, sondern erst nach mehreren Wochen oder Monaten (bis zu einem halben Jahr später) zum Vorschein kommen können. Dadurch wird die Entscheidung für passende Hilfsmaßnahmen erschwert.

Derzeitige Therapiemöglichkeiten von Traumata

Intuitiv scheint es sinnvoll, Betroffene direkt nach dem traumatischen Erlebnis emotional zu betreuen und eine Nachbereitung und Besprechung des Ereignisses durchzuführen. Allerdings haben Studien gezeigt, dass diese Herangehensweise zu einer Verschlimmerung der Symptome führen kann (Sijbrandij, Olff, Reitsma, Carlier & Gersons, 2006). Es wird  Bild von Sven Müllerangenommen, dass das Ausdrücken der emotionalen Empfindung während einer Nachbereitung, vor allem wenn Betroffene noch erhöhte Unruhe empfinden, die kognitive Verarbeitung der Symptome und Speicherung des Ereignisses im

Gedächtnis negativ beeinflusst.

Bild von Sven Müllerangenommen, dass das Ausdrücken der emotionalen Empfindung während einer Nachbereitung, vor allem wenn Betroffene noch erhöhte Unruhe empfinden, die kognitive Verarbeitung der Symptome und Speicherung des Ereignisses im

Gedächtnis negativ beeinflusst.

Bessere Heilungsaussichten als durch solch eine Nachbereitung des Ereignisses und emotionaler Betreuung ergeben sich durch eine fortlaufende Beobachtung in einem einfühlsamen und vorsichtigen Umfeld. Zusätzlich kann pragmatische Unterstützung angeboten werden. Beispielsweise kann es helfen, im Familienkreis oder bei anderen PsychologInnen um zusätzliche Unterstützung zu bitten. In der Tat versuchen derzeitige Therapiemöglichkeiten, genau ein solches Umfeld zu schaffen, um so einen möglichst positiven Heilungsverlauf zu garantieren. Dabei gibt es eine Unzahl verschiedener Therapiemöglichkeiten. Drei wichtige und oft eingesetzte Ansätze sind die „kognitive Verhaltenstherapie“, die „medikamentöse Behandlung“ und die „Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegungen“.

Kognitive Verhaltenstherapie

Die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) kann bereits frühzeitig nach dem Trauma eingesetzt werden. Die Therapie wird erst ab der zweiten Woche empfohlen, da Betroffene vorher emotional zu aufgewühlt sein könnten, um den Ansprüchen der Therapie Folge zu leisten. Die KVT besteht aus mehreren Elementen und Techniken, die in der Traumatherapie gezielt kombiniert werden (Foa, Keane, Friedman & Cohen, 2009). Eine der Techniken ist die Konfrontationstherapie. Dabei werden PatientInnen aufgefordert, das Trauma mithilfe genauer Beschreibungen und bildlicher Vorstellungen noch einmal detailliert zu durchleben. Dies passiert unter Anleitung der Therapeutin bzw. des Therapeuten über einen längeren Zeitraum (45-60 Minuten) und in sicherer Umgebung.

Diese Technik beruht darauf, dass (wiederholte) Konfrontation mit einem bestimmten Reiz, wie zum Beispiel einer Erinnerung, einem Ort oder einem Gegenstand, die damit assoziierte Angst vermindert. Durch diese Wiederholung erkennt der Körper, dass von dem Reiz keine aktuelle Gefahr mehr ausgeht, wodurch er seine furchtauslösende Wirkung verliert. Dadurch lernen PatientInnen auch, mit dem Reiz richtig umzugehen. Andere Elemente der kognitiven Verhaltenstherapie basieren darauf, negative Gedankenprozesse zu erkennen, als nicht hilfreich einzustufen und zu stoppen, um sie durch logischere oder positivere Gedanken zu ersetzen. Tatsächlich glauben PatientInnen häufig, dass sie als Person nichts wert sind und es sich daher nicht lohnt, sich in einer sozialen Gruppe zu engagieren. Genau solche negativen Gedankenprozesse versucht die Therapie zu erkennen und dann in positivere Gedanken umzuwandeln. Andere Elemente der KVT fokussieren auf das persönliche Verhältnis zu Sicherheit und dem Umgang mit furchtauslösenden Signalen. Der Therapieplan sieht zwischen acht und zwölf individuelle Einheiten vor, die ein- oder zweimal in der Woche gehalten werden.

Medikamentöse Behandlung

In einem zweiten therapeutischen Ansatz verschreibt ein Arzt oder eine Ärztin bestimmte Medikamente, nämlich Psychopharmaka, die unter anderem auch bei der Behandlung von Depressionen eingesetzt werden. Normalerweise sind Botenstoffe (wie z. B. das Serotonin) im Gehirn verantwortlich dafür Signale weiterzuleiten. Während einer Depression bzw. nach einem Trauma können sich grundlegende biochemische Prozesse im Gehirn verändern, die Einfluss auf die Weiterleitung der Botenstoffe haben. So kann durch ein traumatisches Ereignis die Verfügbarkeit oder die Aufnahmefähigkeit eines Botenstoffs wie dem Serotonin reduziert werden. Das Ziel der medikamentösen Behandlung ist dann, diese Verfügbarkeit des Serotonins im Gehirn wiederherzustellen, was zu einer Reduzierung von Angst und depressiven Symptomen führen soll. Die besten Resultate wurden hier mit der Gabe von Antidepressiva über einen Zeitraum von acht bis zwölf Wochen erzielt, wobei sich noch stärkere Verbesserungen nach einem längeren Zeitraum (36 Wochen) einstellen können (Foa et al., 2009).

Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegungen

Ein dritter Ansatz erscheint auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich, konnte aber sehr gute Resultate verzeichnen. Hierbei soll die betroffene Person nach ihrem Trauma die wiederkehrenden traumatischen Bilder beschreiben und angeben, wie sehr diese Bilder sie im Alltag beeinflussen. Dann werden Betroffene gebeten, dem Finger der Therapeutin bzw. des Therapeuten mit den Augen zu folgen und sich gleichzeitig eines der traumatischen Bilder und den gefühlten körperlichen Zustand vor ihr inneres Auge zu führen. Nach ein paar Minuten wird die oder der Betroffene instruiert, die Erinnerung fallen zu lassen und mögliche Veränderungen des Empfindens zu beschreiben. Diese Therapieform wird EMDR (auf Englisch „Eye Movement Desensitization and Reprocessing“ oder auf Deutsch „Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegungen“; Shapiro, 1995) genannt. Die EMDR beruht auf der Theorie, dass verstörende Bilder, die nicht verarbeitet werden, Verhaltensänderungen hervorrufen können. Das Fokussieren auf die Augenbewegungen soll helfen, diese Bilder besser zu verarbeiten. Die Therapie beinhaltet acht verschiedene Phasen, wobei die Dauer des Programms von mehreren Faktoren, wie Anzahl der erfahrenen traumatischen Ereignisse oder der Empfindlichkeit der Patientin bzw. des Patienten für die Therapieform, abhängt.

Zusätzlich zu den oben genannten Therapieformen finden sich viele Betroffene langfristig in Selbsthilfegruppen zusammen, um über ihre Erfahrung zu sprechen. Den Betroffenen hilft es in der Regel, sich mit anderen auszutauschen, weil sie erkennen, dass sie nicht alleine sind. Auch dies kann helfen, mit dem Trauma umzugehen und es zu verarbeiten, da die Folgen des Traumas oft Jahre oder Jahrzehnte nachwirken. Dies ist insbesondere wichtig, weil die oben genannten Therapieformen der KVT oder des EMDR oft nur wenige Wochen oder Monate dauern, da sie relativ teuer sind. Denn all den oben beschriebenen Therapieansätzen ist gemein, dass eine Therapeutin bzw. ein Therapeut präsent sein muss bzw. ein Arzt oder eine Ärztin eingeschaltet werden muss. Es stellt sich also die Frage, ob es auch weitere Ansätze gibt, die kostengünstiger sind und den Betroffenen unabhängig oder ergänzend zu gängigen Therapieformen in der Verarbeitung ihres Traumas helfen.

Die Idee einer neuen Therapieform – Das computerisierte Training von Selbstregulation

Seit kurzem besteht die theoretische Idee eines neuen, noch nicht umgesetzten, Behandlungsprogramms, das Betroffene von zu Hause aus über einen längeren Zeitraum am Computer durchführen können. Natürlich wird das Programm keine gute Therapeutin und keinen guten Therapeuten ersetzen, aber es könnte eine wertvolle Ergänzung parallel und/oder vorbereitend zu anderen Therapieformen darstellen. Der Vorteil dieses computerisierten Therapievorschlags ist, dass Betroffene „kognitive Kontrolle“ (oder Selbstkontrolle/ Selbstregulation) selbstbestimmt und in bekannter Umgebung lernen und üben können – nämlich im eigenen Zuhause.

Mit „kognitiver Kontrolle“ oder Selbstregulation sind Fähigkeiten gemeint, die uns im täglichen Leben helfen, unser Verhalten zu regulieren und zu kontrollieren. Solche Fähigkeiten kommen beispielsweise zum Einsatz, wenn wir uns eine Telefonnummer merken müssen oder wenn wir schnell und flexibel an einer gelben Ampel vom Gas auf die Bremse wechseln. Eine Kontrollfunktion, die im Zusammenhang mit Traumata bedeutend ist, ist das Zurückhalten von automatischen Reaktionen. Eine automatische Reaktion wäre zum Beispiel vor einer Spinne zurückzuschrecken. Sich diesem Impuls zu widersetzen und sich bewusst der Spinne zu nähern, um die Angst vor ihr zu verlieren, erfordert ein hohes Maß an Kontrolle. Mehrere Studien belegen, dass Menschen mit Trauma- und Missbrauchserfahrung oder PatientInnen mit Depressionen Probleme mit diesen Kontrollfunktionen haben (Cromheeke, Herpoel & Mueller, 2014; Hart & Rubia, 2012; Harvey et al., 2005; Mueller et al., 2010). In einer aktuellen Studie, die wir im ehemaligen Bürgerkriegsland Uganda durchgeführt haben, konnten wir zeigen, dass Jugendliche, die einen oder beide Elternteile verloren hatten, nicht nur in ihrer Selbstregulation beeinträchtigt waren, sondern dass diese Beeinträchtigung direkt mit posttraumatischen Symptomen zusammenhing (Mueller, Baudoncq & De Schryver, 2015).

Interessanterweise scheint es so zu sein, dass man solche Kontrollfunktionen trainieren kann. So haben in den USA Forscherinnen bereits vorgeschlagen, Kontrollfunktionen in (gesunden) Kindern und Jugendlichen zu trainieren, um die Entwicklung dieser Funktionen zu beschleunigen (Diamond & Lee, 2011). Basierend auf dieser Idee wurden Kontrollfunktionen auch in ersten klinischen Studien trainiert. Die Ergebnisse zeigten vielversprechende Verbesserungen. So konnte depressiven PatientInnen (Calkins, McMorran, Siegle & Otto, 2015) oder Kindern mit Essstörungen (Verbeken, Braet, Goossens & Van der Oord, in press) durch das Training von Kontrollfunktionen erheblich geholfen werden.

Ein Training von Kontrollfunktionen umfasst täglich kurze (30-60 Minuten) Übungseinheiten am Computer über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen, um verschiedene kognitive Fähigkeiten zu stärken. Hierbei werden die verschiedenen Kontrollfunktionen, wie zum Beispiel das Kurzzeitgedächtnis oder Wechselaufgaben, in separaten Einheiten getestet. In einer solchen Einheit müssen Personen beispielsweise eine Taste drücken, wenn ein bestimmter Buchstabe am Computerbildschirm erscheint. Sobald aber ein Ton erklingt, muss schnell auf eine andere Taste gewechselt werden. Derzeit sind viele dieser Programme relativ langweilig, wodurch die Motivation sinkt, solchen Trainingseinheiten über einen längeren Zeitraum zu folgen. Grafisch ansprechendere, motivierendere und interaktivere Programme sind deshalb unbedingt notwendig, um die Effektivität bei der Vorbeugung von mentalen Problemen nach traumatischen Erlebnissen zu testen und zu erhöhen. Ein gutes Beispiel, wie ein solch ansprechenderes Training aussehen könnte, ist das sogenannte „Braingame Brian“ (http://www.gamingandtraining.nl/). In diesem für Kinder entwickelten Programm erkundet man eine virtuelle Umgebung und muss dann an verschiedenen Orten, wie zum Beispiel in einem Maschinenraum, verschiedene Übungen ausführen, die explizit Kontrollfunktionen trainieren. So wird beispielsweise das schnelle Reagieren und Unterdrücken von automatischen Reaktionen durch Anhalten von laufenden Maschinen trainiert. Das Kurzzeitgedächtnis wiederum wird durch das Nachzeichnen von schnell vorgegebenen Mustern, die sich ständig ändern, geübt.

Warum könnte Training von Selbstregulation nach einem traumatischen Ereignis helfen?

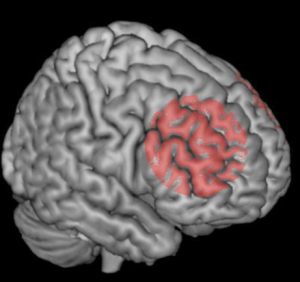

In Abbildung 2 ist das Gehirn abgebildet. Abbildung 2: Darstellung des präfrontalen Kortex in rot. Quelle: Sven Mueller.

Abbildung 2: Darstellung des präfrontalen Kortex in rot. Quelle: Sven Mueller.

Unsere Fähigkeit zur Selbstregulation und Selbstkontrolle wird zu einem großen Teil (aber nicht ausschließlich) vom seitlichen frontalen, das heißt vom vorderen, Teil des Gehirns bedient (der frontale Kortex, hier in Rot angedeutet). Dieser Teil des Gehirns wird aber auch mit gesundem Befinden assoziiert und einige ForscherInnen gehen davon aus, dass ein „gesunder“ frontaler Kortex uns dabei hilft, mit mentalen Problemen umzugehen (Cole, Repovs & Anticevic, 2014). Ein intakter frontaler Kortex ist also quasi ein „schützender Faktor“, der uns mehr psychische Widerstandsfähigkeit gibt. Bildgebende Studien am Gehirn zeigen, dass verminderte Kontrollfunktionen mit einer Dysfunktion genau dieser Gehirnstruktur zusammenhängen. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass diese Dysfunktion höchstwahrscheinlich durch das traumatische Ereignis verursacht wurde (Hart & Rubia, 2012; Mueller et al., 2010).

Studien aus anderen Bereichen der Hirnforschung zeigen nun, dass es möglich ist, die Struktur und Funktionalität von bestimmten Hirnregionen (wieder) zu stärken. Bei der Idee des computerisierten Kognitionstrainings sollen nun eben diese Funktionen, die durch den frontalen Kortex ausgeführt werden, also die Selbstregulation und -kontrolle, unterstützt und gestärkt werden. Basierend auf neurowissenschaftlichen Befunden soll das Training von Kontrollfunktionen den vorderen Teil des Gehirns „trainieren“, dadurch psychische Widerstandsfähigkeit (auch Resilienz genannt) und Wohlbefinden stärken sowie Angst und depressive Symptome schwächen. Aufgrund der Tatsache, dass Selbstregulation essentiell für das tägliche Leben ist, ermöglicht ein solches Programm viele Anwendungsfelder. Denn der Aufbau von psychischer Widerstandsfähigkeit ist nicht nur relevant bei traumatischen Ereignissen wie Missbrauch oder dem Verlust der Eltern, sondern kann auch allgemein Menschen mit psychischen Problemen wie Depressionen oder Angststörungen helfen, den Alltag wieder zu bewältigen. Inwiefern Trainings von Kontrollfunktionen bei der Therapie helfen, ist Gegenstand aktueller Forschung.

In eigener Sache

Obwohl Universitäten Forschungsgelder für Projekte von professionellen Institutionen oder von privaten Stiftungen erhalten, wird nur eines von zehn Projekten unterstützt. Viele interessante Projekte können aus finanziellen Gründen nicht umgesetzt werden, so wie das eben vorgestellte. Wenn Sie unsere Idee unterstützen wollen, finden Sie nähere Informationen (auf Deutsch), sowie ein zusammenfassendes Video (auf Englisch) auf http://107seconds.com/video.

Zusammenfassung

Derzeit sind in unserer Gesellschaft eine Vielzahl von traumatischen Ereignissen, wie (öffentliche) sexuelle Nötigung, Flucht aus einem Kriegsland, Gefahr und Überleben von Terroranschlägen, aber auch häusliche Gewalt und der Missbrauch von Kindern, omnipräsent. Das Erleben eines solchen Ereignisses kann weitreichende und langanhaltende psychische Folgen haben. Diese Folgen können sich auf das soziale, kognitive und emotionalen Verhalten auswirken. Auch wenn noch viele Fragen ungeklärt sind, gibt es derzeit mehrere sehr verschiedene und effektive Therapieansätze. Diese beinhalten eine medikamentöse Behandlung, verschiedene Formen der Psychotherapie oder der EMDR und viele weitere, die der Hilfe von PsychologInnen bedürfen. In diesem Artikel wurde eine zusätzliche, aber noch ungetestete Idee beschrieben, wie solche Therapien erweitert bzw. ergänzt werden könnten. Möglicherweise hilft es, Selbstkontrollfunktionen zu trainieren, um dadurch die psychische Widerstandsfähigkeit zu stärken.

Referenzen

Calkins, A. W., McMorran, K. E., Siegle, G. J. & Otto, M. W. (2015). The effects of Computerized Cognitive Control Training on community adults with depressed mood. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 43, 578-589.

Cole, M. W., Repovs, G. & Anticevic, A. (2014). The frontoparietal control system: A central role in mental health. Neuroscientist, 20, 652-664.

Cromheeke, S., Herpoel, L.-A. & Mueller, S. C. (2014). Childhood abuse is related to working memory impairment for positive emotion in female university students. Child Maltreatment, 19, 38-48.

Diamond, A. & Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function development in children 4 to 12 years old. Science, 333, 959-964.

European Union Agency for Fundamental Rights (2014). Violence against women: an EU-wide survey. Main results report. Luxembourg.

Foa, E. B., Keane, T. M., Friedman, M. J. & Cohen, J. A. (2009). Effective treatments for PTSD. New York, NY: Guilford.

Hart, H. & Rubia, K. (2012). Neuroimaging of child abuse: a critical review. Frontiers in Human Neuroscience. doi: http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2012.00052

Harvey, P. O., Fossati, P., Pochon, J. B., Levy, R., LeBastard, G., Lehéricy, S., . . . Dubois, B. (2005). Cognitive control and brain resources in major depression: An fMRI study using the n-back task. NeuroImage, 26, 860-869.

Mueller, S. C., Baudoncq, R. & De Schryver, M. (2015). The effect of parental loss on cognitive and affective interference in adolescent boys from a post-conflict region. Journal of Adolescence, 42, 11-19.

Mueller, S. C., Maheu, F. S., Dozier, M., Peloso, E., Mandell, D., Leibenluft, E., . . . Ernst, M. (2010). Early-life stress is associated with impairment in cognitive control in adolescence: An fMRI study. Neuropsychologia, 48, 3037-3044.

Shapiro, F. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Basic principles, protocols, and procedures. New York, NY: Guilford.

Sijbrandij, M., Olff, M., Reitsma, J., Carlier, I. & Gersons, B. (2006). Emotional or educational debriefing after psychological trauma: Randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry, 189, 150-155.

Verbeken, S., Braet, C., Goossens, L. & Van der Oord, S. (2013). Executive function training with game elements for obese children: A novel treatment to enhance self-regulatory abilities for weight-control. Behaviour Research and Therapy, 51, 290-299.