Im Schatten der Ringe – Erfahrungen von interpersonaler Gewalt im Leistungssport

Die Verfolgung des olympischen Traums wird von dem weit verbreiteten Problem der interpersonalen Gewalt im Sport überschattet. Trotz der Herausforderungen widmet sich eine wachsende Zahl von Forschungsarbeiten und Initiativen der Umgestaltung der Kultur des (Hoch-)Leistungssports, um die Sicherheit, Integrität und Gesundheit der Athlet:innen zu priorisieren.

Für viele Sportler:innen stellen die Olympischen Spiele den Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere dar. Die Möglichkeit, nur alle vier Jahre an den Olympischen Spielen teilzunehmen, erhöht die Bedeutung dieses mit Spannung erwarteten Ereignisses. Olympische Erfolge zu erzielen, erfordert starkes Engagement seitens der Sportler:innen selbst, mit Unterstützung von Trainer:innn, Eltern, Ärzt:innen und Verbänden. Sportler:innen und ihre Teams trainieren hart und bereiten sich jahrelang vor, um diesen Gipfel zu erreichen. In vielen Sportumgebungen wird dieses Engagement von klein auf gefördert, da junge Sportler:innen sich oft schon frühzeitig spezialisieren. Diese Spezialisierung erfordert ein hohes Maß an Hingabe, persönlichen Opfern und sozialer Unterstützung, lange bevor die Aussicht auf eine Olympiateilnahme real wird. Gleichzeitig ist Erfolg nie garantiert, sodass Sportler:innen während ihrer gesamten Karriere mit Unsicherheiten und Rückschlägen konfrontiert werden. In einer Kultur, die Sportler:innen verehrt und Erfolg glorifiziert, sind der Druck, sich auszuzeichnen, und die wettbewerbsorientierte Atmosphäre allgegenwärtig. Die Einsätze sind außergewöhnlich hoch, und das Streben nach dem Sieg kann manchmal die Sorge um das Wohlbefinden und die Gesundheit der Sportler:innen überschatten. In den letzten Jahren haben mediale Enthüllungen durch Sportler:innen zu interpersonaler Gewalt die potenziellen Gefahren von hochkompetitiven und siegesorientierten Sportumgebungen aufgezeigt (Roberts et al., 2020). Trainer:innen die Drohungen und Machtmissbrauch einsetzen, um Sportler:innen zu kontrollieren, Autoritätspersonen die sexuellen Missbrauch und Belästigung betreiben, oder Vorfälle von körperlicher und psychischer Gewalt gegenüber Sportler:innen (z. B. Hall, 2023) sind alarmierend häufig. Diese Vorfälle kommen sowohl bei Spitzensportler:innen also auch bei meist jüngeren Sportler:innen auf dem Weg zum Profisport vor.

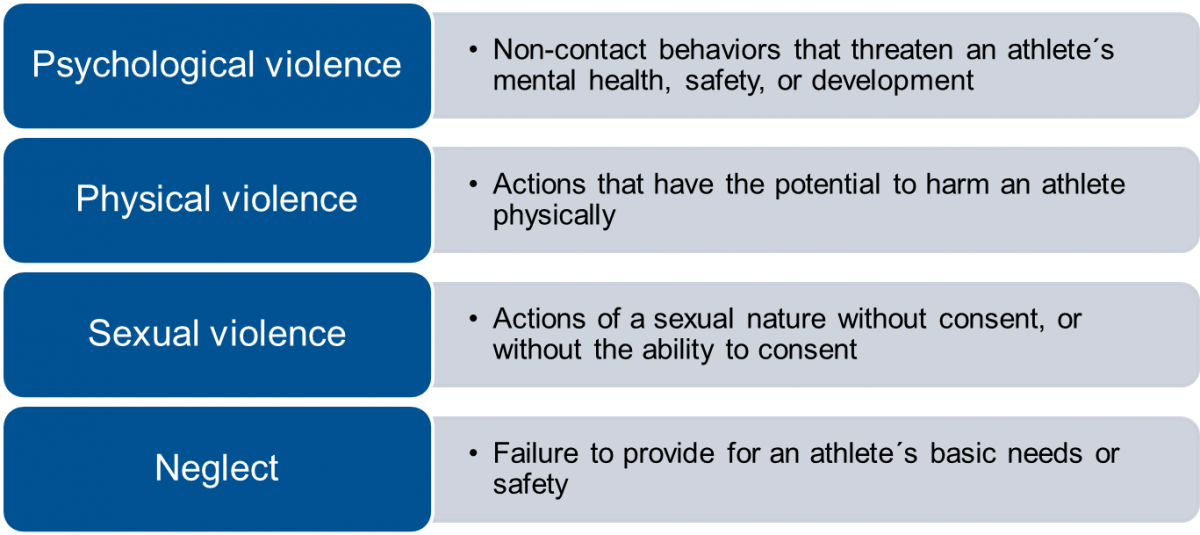

Die Olympische Charta (2023) plädiert ausdrücklich für die Förderung von sicherem Sport und den Schutz von Sportler:innen vor solchen Formen von Belästigung, Missbrauch oder Gewalt. Zusätzlich hat das IOC in seiner Konsenserklärung interpersonale Gewalt als dringendes Problem identifiziert, das sofortige Maßnahmen und Aufmerksamkeit erfordert (Mountjoy et al., 2016). Um die sogenannten „Grauzonen“ darüber, was interpersonale Gewalt ausmacht, zu klären, sind präzise Definitionen entscheidend. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird interpersonale Gewalt definiert als „die absichtliche Anwendung von körperlicher Kraft oder Macht, angedroht oder tatsächlich, […] gegen eine andere Person oder gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft, die zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, schlechter Entwicklung oder Entbehrung führt oder mit hoher Wahrscheinlichkeit führen kann“ (Krug et al., 2002, S. 5). Im Sportkontext werden allgemein vier Formen von interpersonaler Gewalt unterschieden (Fortier et al., 2020; Mountjoy et al., 2016):

- Psychische Gewalt: Verhaltensweisen ohne Körperkontakt, die die psychische Gesundheit, Sicherheit oder Entwicklung von Sportler:innen bedrohen, z. B. verbale Misshandlungen, Isolation oder unzureichende Unterstützung.

- Physische Gewalt: Handlungen, die das Potenzial haben, Sportler:innen körperlich zu schädigen, z. B. einen Athleten / eine Athletin zu schlagen oder Training trotz Verletzungen zu erzwingen.

- Sexualisierte Gewalt: Handlungen sexueller Natur ohne Zustimmung oder ohne die Fähigkeit zur Zustimmung, z. B. verbale sexuelle Belästigung, sexualisierte Berührungen oder sexualisierte Massagen.

- Vernachlässigung: Das Versäumnis, die Grundbedürfnisse oder die Sicherheit von Sportler:innen zu gewährleisten, z. B. Teilnahme am Sport entgegen ärztlichem Rat zuzulassen oder nicht ausreichend Nahrung oder Getränke bereitzustellen.

Viele Leistungssportler:innen erleben während ihrer Karriere fast schon normalisiert interpersonale Gewalt. Untersuchungen zeigen, dass etwa 75 % der Leistungssportler:innen während ihrer Karriere mindestens eine Form von zwischenmenschlicher Gewalt erleben (Ohlert et al., 2021; Willson et al., 2021). Insgesamt ist psychische Gewalt die am weitesten verbreitete Form interpersonaler Gewalt im Sportkontext: 60-72 % der Sportler:innen gaben an, mindestens eine solche Erfahrung gemacht zu haben (Ohlert et al., 2021; Willson et al., 2021). Psychische Gewalt spielt eine besondere Rolle, da sie häufig zusammen mit anderen Formen interpersonaler Gewalt auftritt oder ihnen vorausgeht, z. B. als Teil des Grooming-Prozesses für sexuelle Gewalt (Ohlert et al., 2021). Das Erleben von sexuelle Gewalt wird von 21-31 % und körperliche Gewalt von 14-25 % der Sportler:innen berichtet (Ohlert et al., 2021; Willson et al., 2021). Untersuchungen über Vernachlässigung im Sport zeigen, dass diese Form der interpersonalen Gewalt ebenfalls häufig vorzukommen scheint, wobei 37-69 % (Hartill et al., 2023; Willson et al., 2021) der Sportler:innen betroffen sind. Häufig werden meist minderjährige Sportler:innen von verantwortlichen Erwachsenen wie Trainer:innen vernachlässigt (Mountjoy et al., 2016). Für Leistungssportler:innen besteht dabei ein erhöhtes Risiko Vernachlässigung zu erfahren, da sie viel Zeit in der Obhut von Trainer:innen verbringen, welche Verantwortung für ihr Wohlbefinden tragen.

Es gibt viele Vorurteile darüber, wer die Opfer und wer die Täter:innen von interpersonaler Gewalt sind. Stereotyp werden männliche Trainer als Täter von sexueller Gewalt dargestellt, während eine junge, oft weibliche Sportlerin das Opfer ist. Die aktuelle Forschung zeigt jedoch eine differenziertere Sichtweise und erkennt an, dass die Täter:innen nicht nur Trainer:innen, sondern oft auch andere Sportler:innen sind, die sich gegenseitig Gewalt zufügen (Vertommen et al., 2017; Willson et al., 2021). Während Trainer häufiger als Täter von sexueller und körperlicher Gewalt gemeldet werden, sollte die Rolle von Trainerinnen als Täterinnen oder Ermöglicherinnen von interpersonaler Gewalt nicht übersehen werden. In einer beträchtlichen Anzahl der gemeldeten Fälle mit mehreren Täter:innen und/oder Vernachlässigung, psychischer Gewalt und körperlicher Gewalt sind Täterinnen beteiligt (Vertommen et al., 2017). Obwohl Sportlerinnen gefährdeter für interpersonale Gewalt zu sein scheinen (Ohlert et al., 2021; Willson et al., 2021), ist die Prävalenz bei Sportlern immer noch hoch. Die Dunkelziffer der männlichen Überlebenden von interpersonaler Gewalt ist wahrscheinlich auf kulturelle Normen zurückzuführen (Hartill et al., 2023). Eine höhere Vulnerabilität besteht auch bei Sportler:innen, die sich als nicht-heterosexuell identifizieren, und besondere Aufmerksamkeit sollte Sportler:innen mit Behinderungen gewidmet werden, da sie möglicherweise besondere Präventions- oder Interventionsansätze benötigen (Willson et al., 2021; Hartill et al., 2023). Über den Sport hinaus sind Sportler:innen, die bereits zuvor Viktimisierung erfahren haben (z. B. in der Schule oder in der Familie), alarmierend anfällig für weitere Viktimisierung im Sportbereich (Hartill et al., 2023). Dies gibt Anlass zur Sorge über die kumulativen Auswirkungen von Missbrauch in verschiedenen Umfeldern.

Darüber hinaus müssen mehrere Risikofaktoren speziell im Kontext des Spitzensports berücksichtigt werden. Angehende Leistungssportler:innen leben in einer einzigartigen Welt, in der sich alles um Sport und Erfolg dreht. Oft verbringen sie die meiste Zeit in einem wettbewerbsintensiven Trainingsumfeld, während sie gleichzeitig ihre akademischen Verpflichtungen in der Schule erfüllen. So widmen sie beispielsweise unzählige Stunden rigorosen Trainingseinheiten, strengen Diätplänen und speziellen Coaching-Programmen, die alle darauf abzielen, Spitzenleistungen in ihrer Sportart zu erzielen. Die Grenzen zwischen pushing limits und schädlichen Praktiken verschwimmen oft, so dass die Sportler:innen verschiedenen Formen der Viktimisierung ausgesetzt sind, die als notwendige Opfer für den Erfolg getarnt werden. Die Hierarchie, die die Welt des Spitzensports strukturiert, schafft einen fruchtbaren Boden für Missbrauch, da die Sportler:innen bei der Verwirklichung ihrer Träume in hohem Maße von Trainer:innen, Einrichtungen und Verbänden abhängig sind. Diese Struktur betrifft nicht nur erwachsene Sportler:innen auf dem Weg zu einer Weltmeisterschaft oder zu den Olympischen Spielen, sondern auch alle Etappen, die zu der - ungewissen - Karriere im Profisport führen können, und gefährdet damit auch junge Sportler:innen. In diesem System herrscht außerdem ein starkes Machtgefälle, das potenzielle Opfer oft zum Schweigen bringt und sie im Unklaren darüber lässt, wo akzeptables Training endet und Ausbeutung beginnt. Diese Anfälligkeit wird durch die Kultur selbst noch verstärkt, in der frühe Spezialisierung, intensive Wettkämpfe, lange Trainingszeiten und absolute Hingabe an den Sport - die traditionell mit sportlichen Höchstleistungen verbunden sind - Risikofaktoren für Missbrauch zu sein scheinen. Diese potente Mischung aus Isolation, unscharfen Grenzen und einer inhärenten Machtdynamik erfordert dringende Veränderungen zum Schutz der Sportler:innen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Sports. Interpersonale Gewalt im Sport stellt demnach ein tiefgreifendes Problem mit weitreichenden Folgen für die Opfer dar und kann somit ihr Wohlbefinden und ihr Selbstwertgefühl negativ beeinträchtigt sowie ihre psychische Belastung, das Auftreten von Selbstverletzungen, Suizidgedanken und Essstörungen erhöhen (Mountjoy et al., 2016; Parent et al., 2021; Rulofs et al., 2022; Timpka et al., 2021; Willson et al., 2023).

Aufgrund der hohen Normalisierung von interpersonaler Gewalt im organisierten Sport ist es notwendig, über die nötigen kulturellen Veränderungen zu sprechen. Angesichts der Prävalenz und der Gruppen von Täter:innen wird deutlich, dass interpersonale Gewalt im Sport ein systematisches Problem ist, das alle Ebenen betrifft - entweder als Täter:in, als Opfer oder beides. Wie kommt es, dass interpersonale Gewalt im Leistungssport so allgegenwärtig ist? Folgende Faktoren werden in der Literatur diskutiert: der gute Ruf des Sports bezüglich Fairness und Transparenz gilt als vorteilhaft, die wahrgenommene Notwendigkeit interpersonaler Gewalt für Leistung, die hohe Identifikation mit dem Dasein als Sportler:in und ein ungleiche Machtverhältniss (Carless & Douglas, 2013; Lochbaum et al., 2022; Ohlert et al., 2021; Rulofs, 2016; Rulofs et al., 2022; Stets & Burke, 2000; Swann et al., 2015; Willson et al., 2021). Jüngste Forschungsergebnisse zeigen auch, dass der Umgang mit Sportler:innen und ihr Umgang miteinander, einen Einfluss auf die Leistung und die (geistige und körperliche) Gesundheit der Sportler:innen hat – ist der Umgang missbräuchlich, hat er negative Auswirkungen (Willson et al., 2023). Mit Blick auf die Olympischen Spiele und den Weg, der zu diesem Karrierehöhepunkt führt, stellt sich die Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um dieses Problem anzugehen.

In der Sportpraxis fehlt es an der konsequenten Umsetzung der in der Forschung festgelegten klaren Definitionen und Klassifizierungen von interpersonaler Gewalt und missbräuchlichen Verhaltensweisen. In einem Kontext, in dem Erfolg mit hartem Training verbunden ist und psychischer Missbrauch akzeptiert wird, ist es schwierig, interpersonale Gewalt zu erkennen. Durch die potentielle Verinnerlichung von schädlichen Normen und missbräuchlichen Verhaltensweisen seitens der Sportler:innen, fällt es ihnen oft schwer, Missbrauch zu melden, auch weil sie Bestrafungen fürchten oder glauben, dass das Ertragen einer solchen Behandlung eine Voraussetzung für Erfolg sei (Roberts et al., 2020). Bei der Umsetzung von Präventionsmaßnahmen müssen die mit diesen Normen verbundenen Risikofaktoren unbedingt berücksichtigt werden.

Das Projekt Safe Clubs (geleitet von Dr. Jeannine Ohlert an der Deutschen Sporthochschule Köln) setzt an den oben genannten Bedingungen an, um evidenzbasierte Maßnahmen umzusetzen. Das Projekt konzentriert sich auf die drei Kernbereiche Analyse, Prävention und Intervention, die in fünf Teilprojekten bearbeitet werden. Übergeordnetes Ziel ist es, Materialien und Konzepte bereitzustellen, die Sportvereine in ganz Deutschland dabei unterstützen, nachhaltige Strategien zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor interpersonaler Gewalt im Sport zu entwickeln. Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Jugendwerk und verschiedenen Landessportbünden durchgeführt wird, leistet einen direkten Beitrag zur Prävention interpersonaler Gewalt im organisierten Sport in Deutschland. Zu den fünf Teilprojekten gehören die Durchführung von Risikoanalysen in ausgewählten Vereinen, die Entwicklung und Evaluation von Präventionsworkshops für Sportler:innen, Trainer:innen, Eltern und Funktionär:innen, die Unterstützung von Kinderschutzbeauftragten in Sportverbänden und Vereinen sowie die Erstellung von Transferprodukten zur bundesweiten Verbreitung der Projektergebnisse in Sportvereinen. Zu den Präventionsansätzen gehören beispielsweise Anreize, die Sportler:innen dazu ermutigen, sich mit ihren persönlichen Grenzen auseinanderzusetzen, Erwachsene und Trainer:innen darin zu schulen, wie man Kontexte verändert, ein positives Leistungsklima schafft und Kommunikationsstrategien zur Verhinderung interpersonaler Gewalt einsetzt. Durch die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Akteur:innen und die Umsetzung umfassender Strategien will das Projekt eine Kultur des Bewusstseins fördern, die das Wohlergehen junger Sportler:innen in den Vordergrund stellt, und sich für eine Hochleistungskultur ohne Gewalt sowohl im Wettkampf- als auch im Freizeitsport einsetzen. Auf diese Weise kann ein Kulturwandel dort eingeleitet werden, wo fast alle olympischen Sportler:innen ihre Sportkarriere beginnen: als Kind mit großen Träumen in einem Sportverein.

Es gibt noch viele weitere Vorschläge und Projekte von Verbänden und Forschungsgruppen, die sich mit der großen Herausforderung befassen, die Kultur im Sport auf verschiedenen Ebenen zu verändern. Beispiele hierfür sind: SIMS (Safety and Integrity in Sports) der Universität Laval, die IOC Safe Sport Unit und Pro Safe Sport+.

Die Forschung konzentriert sich zunehmend auf das Thema der interpersonalen Gewalt und die Entwicklung möglicher Präventionsansätze. Eine Herausforderung besteht darin, diese Ansätze in die Praxis umzusetzen. Trotz Klassifizierung der vier Formen interpersonaler Gewalt (Parent & Fortier, 2018), besteht in der Praxis eine Grauzone bei der Definition, wann eine Grenze eindeutig überschritten wurde. Zudem stellt die Umsetzung von Konsequenzen eine Herausforderung für die Praxis dar. Selten gibt es Konsequenzen für die Täter:innen, und in Fällen, in denen es beispielsweise zu einem Ausschluss aus dem Verein oder Verband kommt, gibt es zahlreiche Beispiele von Trainer:innen, die in anderen Vereinen im In- oder Ausland wieder eingestellt werden und ihre Arbeit fortsetzen und damit möglicherweise ihre fragwürdigen Philosophien fortsetzen. Aus diesem Grund sind sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene Vorschriften erforderlich, die sich ausdrücklich mit missbräuchlichen Praktiken im Sport befassen und in Frage stellen. Solche Vorschriften sollten klare Richtlinien für akzeptable Coaching-Praktiken enthalten, ethische Standards durchsetzen, bei Verstößen für Konsequenzen sorgen, Mechanismen zur Meldung von Missbrauch einrichten und das Wohl der Sportler:innen in den Vordergrund stellen.

Darüber hinaus ist die internationale Zusammenarbeit von Dachverbänden dringend erforderlich, um z. B. zu verhindern, dass verurteilte Trainer:innen in anderen Ländern eine Anstellung erhalten. Durch die Umsetzung solcher Regelungen kann die Sportgemeinschaft zu einem ein Umfeld beitragen, in dem Macht verantwortungsvoll ausgeübt wird, das Wohlergehen der Sportler:innen Vorrang vor missbräuchlichen Trainingspraktiken hat und eine Kultur ohne Gewalt gefördert wird.

Neben klaren Vorschriften für den Umgang mit gemeldeten Vorfällen ist es von entscheidender Bedeutung, dass den betroffenen Sportler:innen zugehört wird, sie unterstützt und geschützt werden. Dies erfordert (inter)nationale Unterstützungsdienste, die als erste Anlaufstelle Meldungen bedingungslos glauben und einen geschützten Raum für Beratungen bieten. Studien zeigen, dass die Offenlegung von Missbrauchsfällen innerhalb der Sportstruktur eine außerordentliche Herausforderung darstellt (Hartill et al., 2023), was die Bedeutung externer, vertraulicher Unterstützungsdienste unterstreicht. Diese Fachdienste könnten auch eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, Sportler:innen zu ermutigen, sich zu melden, Hilfe zu suchen und den von der Sportkultur aufrechterhaltenen Kreislauf des Schweigens zu durchbrechen. Darüber hinaus sollten diese Unterstützungsdienste die Wünsche und Perspektiven der Opfer während des Untersuchungsprozesses berücksichtigen. Betroffene Sportler:innen streben nach Wiedergutmachung, die jedoch sehr individuell ausfallen kann und im Wesentlichen eine Wiederherstellung der Grenzen oder eine klare Anerkennung des geschehenen Unrechts beinhaltet. Durch den Ausbau und die Förderung zugänglicher Unterstützungsdienste sowohl für Opfer als auch für Zeug:innen können Sportler:innen in Fällen von interpersonaler Gewalt auf verlässliche Ressourcen zurückgreifen und die von ihnen benötigte Hilfe erhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Problem des Machtmissbrauchs und der interpersonalen Gewalt im Sport nur mit einem ganzheitlichen Ansatz angegangen werden kann, der die Einführung von Präventivmaßnahmen und internationalen Regelungen sowie fachkundige Unterstützungsdienste umfasst. Die hohe Prävalenz von Gewalt im Sport unstrittig. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines kollektiven Bewusstseins innerhalb der Sportgemeinschaft, aktiv eine Hochleistungskultur im Sport zu fördern, die sich durch eine verantwortungsvolle Machtdynamik auszeichnet, das Wohlergehen der Sportler:innen in den Vordergrund stellt und sich gegen missbräuchliche Praktiken stellt. Das übergeordnete Ziel besteht darin, eine Kultur anzustreben, die herausragende sportliche Leistungen ermöglicht und gleichzeitig Sportler:innen vor jeglicher Form von Missbrauch bewahrt, d. h. im Wesentlichen: die Umsetzung der Normen, die in der Olympischen Charta (2023) festgelegt sind.

Literaturverzeichnis

Carless, D., & Douglas, K. (2013). “In the boat” but “selling myself short”: Stories, narratives, and identity development in elite sport. The sport psychologist, 27, 27-39. https://doi.org/10.1123/tsp.27.1.27

Fortier, K., Parent, S., & Lessard, G. (2020). Child maltreatment in sport: Smashing the wall of silence: a narrative review of physical, sexual, psychological abuses and neglect. British Journal of Sports Medicine, 54(1), 4–7. https://doi.org/10.1136/bjsports-2018-100224

Hall, M. (2023, January 27). ‘Tip of the iceberg’: why abuse in Canadian sport is worse than it seems. The Guardian. via www.theguardian.com

Hartill, M., Rulofs, B., Allroggen, M., Demarbaix, S., Diketmüller, R., Lang, M., Martin, M., Nanu, I., Sage, D., Stativa, E., Kampen, J., & Vertommen, T. (2023). Prevalence of interpersonal violence against children in sport in six European countries. Child Abuse & Neglect, 146, 106513. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106513

Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L. & Zwi, A. B. (2002). The world report on violence and health. Lancet, 360(9339), 1083–1088. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(02)11133-0

Lochbaum, M., Cooper, S., & Limp, S. (2022). The athletic identity measurement scale: A systematic review with meta-analysis from 1993 to 2021. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 12, 1391-1414; https://doi.org/10.3390/ejihpe12090097

Mountjoy, M., Brackenridge, C., Arrington, M., Blauwet, C., Carska-Sheppard, A., Fasting, K., Kirby, S., Leahy, T., Marks, S., Martin, K., Starr, K., Tiivas, A., & Budgett, R. (2016). International Olympic Committee consensus statement: Harassment and abuse (non-accidental violence) in sport. British Journal of Sports Medicine, 50(17), 1019–1029. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096121

Ohlert, J., Vertommen, T., Rulofs, B., Rau, T., & Allroggen, M. (2021). Elite athletes’ experiences of interpersonal violence in organized sport in Germany, the Netherlands, and Belgium. European Journal of Sport Science, 21(4), 604–613. https://doi.org/10.1080/17461391.2020.1781266

Parent, S., & Fortier, K. (2018). Comprehensive Overview of the Problem of Violence Against Athletes in Sport. Journal of Sport and Social Issues, 42(4), 227–246. https://doi.org/10.1177/0193723518759448

Parent, S., Vaillancourt-Morel, M.-P., & Gillard, A. (2021). Interpersonal Violence (IV) in Sport and Mental Health Outcomes in Teenagers. Journal of Sport and Social Issues, 46(4), 323-337. https://doi.org/10.1177/01937235211043652

Roberts, V., Sojo, V., & Grant, F. (2020). Organisational factors and non-accidental violence in sport: A systematic review. Sport Management Review, 23(1), 8–27. https://doi.org/10.1016/j.smr.2019.03.001

Rulofs, B. (2016). "Safe Sport": Schutz von Kindern und Jugendlichen im organisierten Sport in Deutschland - Erste Ergebnisse des Forschungsprojektes zur Analyse von Häufigkeiten, Formen, Präventions- und Interventionsmaßnahmen bei sexualisierter Gewalt. Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Soziologie und Genderforschung.

Rulofs, B., Wahnschaffe-Waldhoff, K., Neeten, M., & Söllinger, A. (2022). Sexualisierte Gewalt und sexueller Kindesmissbrauch im Kontext des Sports. Berlin: Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs.

Stets, J. E., & Burke, P. J. (2000). Identity theory and social identity theory. Social psychology quarterly, 63, 224-237. https://www.jstor.org/stable/2695870

Swann, C., Moran, A., & Piggott, D. (2015). Defining elite athletes: Issues in the study of expert performance in sport psychology. Psychology of sport and exercise, 16, 3-14. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2014.07.004

Timpka, T., Spreco, A., Dahlstrom, O., Jacobsson, J., Kowalski, J., Bargoria, V., Mountjoy, M., & Svedin, C. G. (2021). Suicidal thoughts (ideation) among elite athletics (track and field) athletes: associations with sports participation, psychological resourcefulness and having been a victim of sexual and/or physical abuse. British journal of sports medicine, 55(4), 198–205. https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-101386

Vertommen, T., Kampen, J., Schipper-van Veldhoven, N., Wouters, K., Uzieblo, K., & Van Den Eede, F. (2017). Profiling perpetrators of interpersonal violence against children in sport based on a victim survey. Child Abuse & Neglect, 63, 172–182. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2016.11.029

Willson, E., Kerr, G., Stirling, A. & Buono, S. (2021). Prevalence of Maltreatment Among Canadian National Team Athletes. Journal Of Interpersonal Violence, 37(21–22), NP19857–NP19879. https://doi.org/10.1177/08862605211045096

Willson, E., Buono, S., Kerr, G., & Stirling, A. (2023). Maltreatment experiences and mental health indicators among elite athletes. Psychology of Sport and Exercise, 69, 102493.

Bildquellen

Bild 1: Florian Schmetz via pexels

Bild 2: Eigentum der Autor:innen

Bild 3: Christina Chekhomova via pexels