Kein Ort ist wie zuhause – über den Einfluss der französischen Zuschauer:innen auf die Athlet:innen bei den Olympischen Spielen in Paris 2024

Sportler:innen und Fans glauben, dass sie bei Heimspielen überlegen sind. Gilt das auch für die französischen Athlet:innen und Fans bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Paris? Wir überprüfen die psychologischen Erklärungen für den Heimvorteil und gehen davon aus, dass französische Athlet:innen zu Hause bessere Leistungen erbringen werden, sie jedoch nicht unschlagbar sind.

Bei „ihren“ Olympischen Spielen in London sagte Jessica Ennis: „Als ich das Stadion betrat, hat es mich umgehauen. Das Publikum war unglaublich.“ (Doward, 2012). Dies bestätigte sie mit einer persönlichen Bestleistung im 200-m-Sprint. Was sie möglicherweise erlebt hat, nennt man Heimvorteil: Wenn man im eigenen Stadion oder Land besser ist als anderswo. Der Heimvorteil wird seit fast 50 Jahren erforscht (zusammengefasst in Gómez-Ruano et al., 2021) und ist in vielen Saisonendtabellen von Mannschaftssportarten, aber auch bei Olympischen Spielen zu finden (Balmer et al., 2003; Singleton et al., 2024). Hier gewinnt ein Land bei der Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele durchschnittlich 14 Medaillen mehr, davon 7 Goldmedaillen. Befragt man olympische Athlet:innen diesbezüglich, sagen sie, dass dies an der Unterstützung des heimischen Publikums läge. Wenn man zuhause spielt, spielt man aber auch selbstbewusster und offensiver.

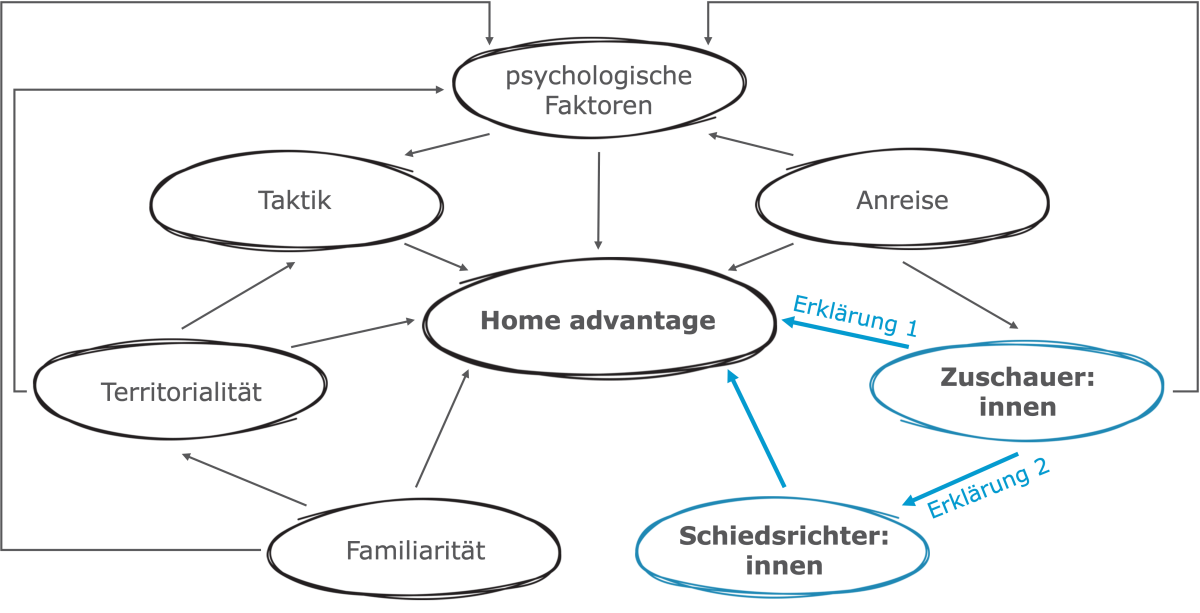

Werden die französischen Athlet:innen also mehr Medaillen gewinnen als bei den Spielen zuvor? In Tokio 2020 gewannen sie 33 Medaillen, davon 10 Goldmedaillen. Damals wütete die COVID-19- Pandemie, es waren keine Zuschauer:innen anwesend und alle Wettkämpfe wurden im Stillen ausgetragen. Dennoch schien Japan, wie die Länder, die zuvor Gastgeber waren, immer noch einen Heimvorteil zu haben (vgl. Bild 1). In dem Jahr, in dem das jeweilige Land die Olympischen Sommerspiele ausrichtete (fetter Balken), schnitt es besser ab als normalerweise (gepunktete Linie), so auch Japan.

Bild 1: Übersicht aller Medaillen der sieben Länder, die zuletzt die Olympischen Sommerspiele ausgerichtet haben

Bild 1: Übersicht aller Medaillen der sieben Länder, die zuletzt die Olympischen Sommerspiele ausgerichtet haben

Warum gibt es einen Heimvorteil?

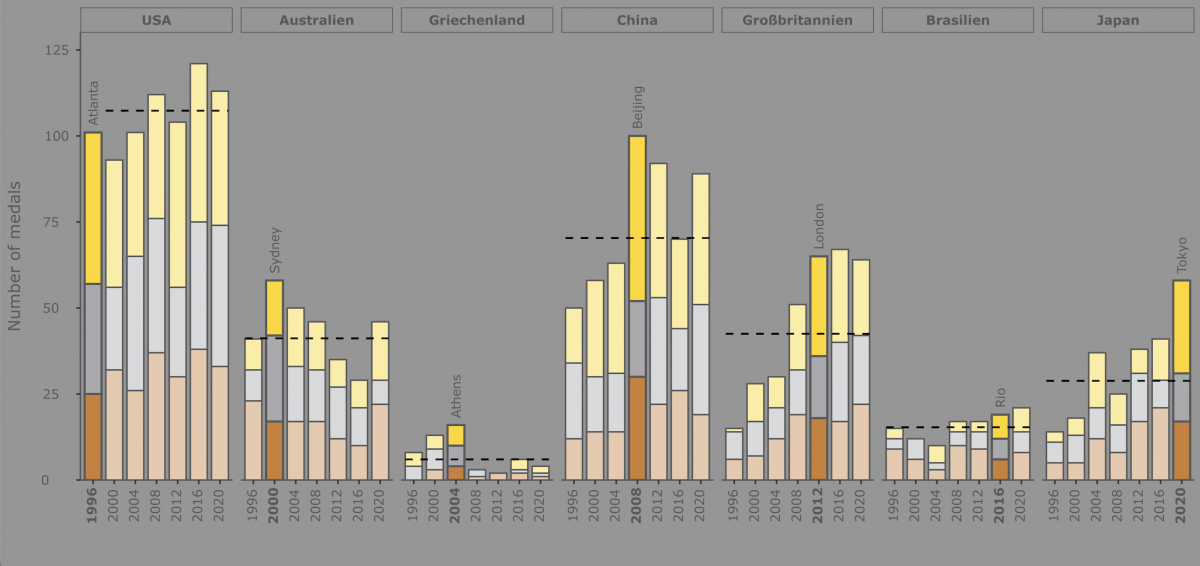

Mögliche Gründe für den Heimvorteil wurden bereits vor 30 Jahren (Courneya & Carron, 1992) oder neueren Datums (Bilalić et al., 2021; Strauss et al., 2023) veröffentlicht. Eines der bekanntesten Modelle zeigt sieben Gründe, die jeweils den Heimvorteil erklären könnten (Pollard & Pollard, 2005). Diese Gründe hängen auch miteinander zusammen: Die Pfeile zwischen den sieben Faktoren zeigen, welche anderen sie beeinflussen. Diese Effekte untereinander wurden in früheren Studien bis 2005 empirisch festgestellt. Beispielsweise verbessert die Unterstützung des Heimpublikums den psychologischen Zustand der Heimmannschaft, ihr Selbstvertrauen. Dadurch könnte das Team einer offensiveren Taktik nachgehen.

Zahlreiche Studien haben die Spielergebnisse aus Ligaarchiven gesammelt und die Auswirkung der folgenden Faktoren auf das Ergebnis hin untersucht:

- Reisefaktoren (z. B. Bequemlichkeit der Reise, Zeitzonenänderung, Reisedauer)

- Wettbewerbsregeln (z. B. Setzlisten, Auswahlmöglichkeiten für die Heimmannschaft)

- Vertrautheit mit der Sportanlage (z. B. Rasenplatz oder Kunstrasen, Größe, Ort und Höhenlage des Stadions)

- Taktische Entscheidungen (z. B. entscheiden sich Trainer:innen zuhause für offensivere Spielzüge als bei Auswärtsspielen).

- Psychologische Faktoren der Spieler:innen (z. B. sich selbst erfüllende Prophezeiungen, Stereotyp-Bedrohung, Selbstvertrauen, aggressiver Spielstil)

- Physiologische Faktoren der Spieler:innen (z. B. höherer Testosteron- oder Cortisolspiegel, d.h. ein animalischer Territorialinstinkt, der aggressives Verhalten verstärkt)

Die meisten Studien basieren jedoch auf zwei Erklärungen: (1) dass Zuschauer:innen die Heimmannschaft unterstützen und Druck auf die Auswärtsmannschaft ausüben, und (2) dass Schiedsrichter:innen aufgrund der Zuschauer:innen voreingenommen sind.

Erklärung 1: Zuschauer:innen verursachen den Heimvorteil.

Der Einfluss der Zuschauer:innen wird oft als entscheidender Faktor für den Heimvorteil angesehen: Man geht davon aus, dass eine lautstarke Menge, die die Heimmannschaft/-athlet:innen unterstützt, deren Leistung verbessert. Dies wird als Hypothese der sozialen Unterstützung bezeichnet. Um herauszufinden, ob die Zuschauer:innen der Heimmannschaft zum Sieg verhelfen, könnten wir 100 Spiele ohne Zuschauer:innen mit 100 Spielen mit vielen Zuschauer:innen vergleichen und prüfen, wie oft die Heimmannschaft in jeder Situation gewinnt. Wenn diese häufiger in Anwesenheit von Zuschauer:innen gewinnen, könnten wir davon ausgehen, dass sie einen positiven Einfluss hatten. Bei der Durchführung eines solchen Experiments müssten jedoch auch andere potenzielle Einflüsse berücksichtigt werden (z. B. das ursprüngliche Leistungsniveau jedes Teams). Dies ist mit Daten aus Ligaarchiven selten möglich.

Möglicherweise haben Sie selbst schon einmal einen positiven Einfluss von Zuschauer:innen erlebt, zum Beispiel mehr Motivation und Freude oder Aufregung. Studienteilnehmer:innen berichteten über solche Gefühle nach einem Fahrrad-Ausdauertest, bei dem sie währenddessen ermutigendes Feedback erhielten (Edwards et al., 2018). Höhere Motivation und Anstrengung sind besonders dann von Vorteil, wenn die Leistung davon abhängt, wie sehr man sich anstrengt, beispielsweise bei einem 5-km-Lauf. Darüber hinaus könnten die Auswärtssportler:innen negatives Feedback vom heimischen Publikum erhalten und das Gegenteil erleben: verminderte Motivation, hoher Druck, weniger Spaß.

Manchmal kann ein unterstützendes, jubelndes Publikum aber auch zu Leistungseinbußen führen, weil die hohen Erwartungen der begeisterten Zuschauer:innen den Druck erhöhen. Dies wird als Hypothese des sozialen Drucks bezeichnet, oder auch Choking Under Pressure (Baumeister, 1984). Stellen Sie sich vor, Sie spielen in der Champions League, müssen den entscheidenden Elfmeter schießen und vor Ihnen warten Hunderte von Fans darauf, dass Sie das Spiel für sie gewinnen. Das ist ein großer Druck, der dazu führen kann, dass Sie von der Aufgabe abgelenkt werden oder sich zu sehr auf die Ausführung der Schusses konzentrieren, und plötzlich verfehlen Sie das Ziel um einen Meter. Diese Aufmerksamkeitseffekte (entweder zu viel oder zu wenig) wirken sich besonders negativ auf die Leistung bei kognitiven Aufgaben wie Zielen aus. Eine aktuelle Studie zeigte, dass männliche Biathleten in Anwesenheit von Zuschauer:innen schnellere Runden laufen als allein, aber auch weniger genau schießen (Heinrich et al., 2021). Interessanterweise war bei Biathletinnen der gegenteilige Trend zu beobachten.

Wenn Heinrich et al. (2021) die Daten nicht nach Geschlecht getrennt hätten, hätten sie keinen Effekt von Zuschauer:innen auf die sportliche Leistung festgestellt. Man spricht dann von der No-Influence-Hypothese: Einige Studien finden keinen „mehr Zuschauer:innen – mehr Heimsiege“ Zusammenhang, und wenn doch, ist dieser sehr schwach, eher wie „mehr Zuschauer:innen – etwas mehr Heimsiege“. Insgesamt können Zuschauer:innen einen positiven, aber auch einen negativen oder gar keinen Einfluss haben. Sie können also nicht der alleinige Grund für den anhaltenden Heimvorteil sein – es müssen noch andere Faktoren eine Rolle spielen.

Erklärung 2: Schiedsrichter:innen verursachen den Heimvorteil.

Schiedsrichter:innen können falsche oder voreingenommene Entscheidungen treffen, die den Heimvorteil beeinflussen könnten. Wie? Schiedsrichter:innen entscheiden ständig: War das ein Foul? Wie schlimm war es? Wie gut bewerte ich die Turnroutine? Es stellt sich heraus, dass diese Urteile oft zugunsten der Heimsportler:innen ausfallen. Daten der Olympischen Sommerspiele von 1896 bis 1996 zeigen, dass in Sportarten mit subjektiver Wertung (z. B. Turnen, Wasserspringen) die Heimsportler:innen mehr Punkte erhielten, während objektive Sportarten ohne Wertung (z. B. Leichtathletik, Gewichtheben) sogar einen Auswärtsvorteil aufwiesen (Balmer et al., 2003). Im Fußball erhält die Heimmannschaft weniger gelbe oder rote Karten und die Nachspielzeit ist kürzer, wenn die Heimmannschaft ein Tor Vorsprung hat, als wenn die Auswärtsmannschaft einen Vorsprung hat – was als Voreingenommenheit zugunsten der Heimmannschaft interpretiert wird, um ihre Siegchancen zu erhöhen.

Interessanterweise schien dieser Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsmannschaften während der COVID-19- Pandemie zu verschwinden. Forscher:innen vermuteten, dass nicht nur die Zuschauer:innen das Spiel beeinflussen, sondern auch die Schiedsrichter:innen, die wiederum den Spielverlauf beeinflussen. Denken Sie an das letzte Mal zurück, als Sie ein zweideutiges Foul gegen die Heimmannschaft gesehen haben. Hat das Heimpublikum angefangen zu schreien und zu buhen, und hat der/die Schiedsrichter:in schließlich die Auswärtsmannschaft verwarnt? Der/die Schiedsrichter:in könnte den erhöhten Lärm der Menge als Hinweis wahrgenommen und zu dessen Gunsten entschieden haben (Unkelbach & Memmert, 2010). Diese Verzerrung wurde in experimentellen Studien wiederholt nachgewiesen. Ob sie jedoch einen Einfluss auf die Stärke des Heimvorteils hat, ist zweifelhaft (Strauss et al., 2023).

Was ist, wenn es nicht die Zuschauer:innen sind?

Sportler:innen scheinen schon früh zu lernen, dass es besser ist, zuhause mit „ihrem“ Publikum zu spielen. Dies könnte eine Sozialisierung sein, um an einen von den Zuschauer:innen gesteuerten Heimvorteil zu glauben. Während COVID-19, als Spiele ohne Zuschauer:innen ausgetragen wurden, verschwand der Heimvorteil nicht vollständig. Was also, wenn es nicht die Zuschauer:innen sind? Es gibt noch ein paar weitere Faktoren, die den Heimvorteil bei Olympia zu erklären scheinen:

- Finanzielle Ressourcen: Länder, die die Olympischen Spiele ausrichten, investieren bereits Jahre vor der eigentlichen Veranstaltung in ihre Sportsysteme. Man nehme das Beispiel London 2012: UK Sports erhielt vor Peking 2008 mehr als 200 Millionen Pfund an Geldern und vor London 2012 weitere 208 Millionen Pfund für Forschung, Medizin und Einrichtungen (Csurilla & Fertő, 2023).

- Voreingenommenes Auswahlverfahren: Wen würden Sie die Olympischen Spiele ausrichten lassen? Ein Land, das letztes Jahr seine allererste Medaille gewonnen hat, oder ein Land, das oft unter den Top 20 rangiert? Wahrscheinlich Letzteres, was bedeutet, dass die Gastgeberländer sowieso schon recht gut sind. Aber! Das erklärt nicht, warum ein erfolgreiches Land „zuhause“ noch erfolgreicher ist als normalerweise im Ausland.

- Abweichende Regeln: Gemäß der Olympischen Agenda 2020 kann das Gastgeberland beantragen, Sportarten hinzuzufügen (mit Einschränkungen). Tokio 2020 führte Skateboarding, Karate, Surfen und Sportklettern ein und gewann dort 14 Medaillen (24 % all ihrer Medaillen in dem Jahr). Das Gastgeberland kann außerdem mehr eigene Athlet:innen in allen Sportarten nominieren, was die Chancen erhöht, bei den Veranstaltungen gute Leistungen zu erbringen oder hoch abzuschneiden.

Während wir uns hier auf die psychologischen Vor- und Nachteile des Heimspiels konzentriert haben, sind wir uns bewusst, dass diese Faktoren ebenfalls zum Heimvorteil bei den Olympischen Spielen beitragen.

Was bedeutet das für die französischen Athlet:innen?

Frankreich hat in Tokio 2020 33 Medaillen gewonnen (10 Goldmedaillen). Seit 2000 hat sich Frankreichs Medaillenanteil eingependelt. Wenn Frankreich den gleichen durchschnittlichen Vorteil aus der Gastgeberrolle ziehen würde wie die anderen Nationen seit 2000, könnten sie fast 50 Medaillen gewinnen, nur weil sie zuhause antreten. Hier haben wir Hinweise dafür zusammengetragen, dass Zuschauer:innen einen positiven, negativen oder gar keinen Einfluss auf Sportler:innen haben können, während Ökonom:innen argumentieren, dass Geld über die Spiele entscheiden wird. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Publikum bei Paris 2024 international sein wird. Vielleicht lohnt es sich also, einen Blick auf die Nachbarn Frankreichs zu werfen und zu prüfen, ob sie einen „Nah-zu-Heim“-Vorteil haben?

Bild 3: Karte der Nachbarländer Frankreichs und deren Gesamtzahl an Medaillen in Tokio 2020.

Bild 3: Karte der Nachbarländer Frankreichs und deren Gesamtzahl an Medaillen in Tokio 2020.

Trotz der Studien, die zeigen, dass die Anwesenheit von Zuschauer:innen zu mehr Motivation, mehr Freude und einem Gefühl der sozialen Unterstützung führt, ist es nicht 100 % sicher, dass die französischen Athlet:innen dank der Zuschauer:innen bei ihren eigenen Olympischen Spielen gut abschneiden werden. Da die meisten Länder als Gastgeber mehr Medaillen gewinnen, gehen wir davon aus, dass Frankreich im Jahr 2024 besser abschneiden wird als 2020 oder 2028.

Wie bereitet man sich auf die Olympischen Spiele vor? Sportpsycholog:innen arbeiten mit Sportler:innen, Mannschaften, Trainer:innen und Schiedsrichter:innen an mentalen Fähigkeiten, um Spitzenleistungen zu ermöglichen. Sie können beispielsweise französische Athlet:innen unterstützen, indem sie individuelle Bewältigungsstrategien für den zusätzlichen Druck des Publikums finden – auf und neben dem Platz. Um die Fairness der Olympischen Spiele zu gewährleisten, sollten sich Schiedsrichter:innen in subjektiv bewerteten Sportarten ebenfalls darüber im Klaren sein, welchen Einfluss die Zuschauer:innen auf ihre Entscheidungen haben könnten, und lernen, mit dessen Einfluss umzugehen. Und der Rest der Athlet:innen? Nur weil die französischen Athlet:innen zuhause antreten, heißt das nicht, dass sie unschlagbar sind. Mit ihren Sportpsycholog:innen können die anderen Länder sich auf den großen Andrang und den außergewöhnlichen Druck vorbereiten. Nicht alle Fans werden nur Frankreich anfeuern und alle anderen ausbuhen.

Literaturverzeichnis

Balmer, N. J., Nevill, A. M., & Williams, A. M. (2003). Modelling home advantage in the Summer Olympic Games. Journal of Sports Sciences, 21(6), 469–478. https://doi.org/10.1080/0264041031000101890

Baumeister, R. F. (1984). Choking under pressure: Self-consciousness and paradoxical effects of incentives on skillful performance. Journal of Personality and Social Psychology, 46(3), 610–620. https://doi.org/10.1037/0022-3514.46.3.610

Bilalić, M., Gula, B., & Vaci, N. (2021). Home advantage mediated (HAM) by referee bias and team performance during covid. Scientific Reports, 11(1), Article 1. https://doi.org/10.1038/s41598-021-00784-8

Courneya, K. S., & Carron, A. V. (1992). The Home Advantage In Sport Competition: A Literature Review. Journal of Sport and Exercise Psychology, 14(1), 13–27. https://doi.org/10.1123/jsep.14.1.13

Csurilla, G., & Fertő, I. (2023). The less obvious effect of hosting the Olympics on sporting performance. Scientific Reports, 13(1), Article 1. https://doi.org/10.1038/s41598-022-27259-8

Doward, J. (2012, August 5). London 2012: Team GB medallists pay tribute to home crowd’s support. The Guardian. via www.theguardian.com

Edwards, A. M., Dutton-Challis, L., Cottrell, D., Guy, J. H., & Hettinga, F. J. (2018). Impact of active and passive social facilitation on self-paced endurance and sprint exercise: Encouragement augments performance and motivation to exercise. BMJ Open Sport and Exercise Medicine, 4(1), e000368. https://doi.org/10.1136/bmjsem-2018-000368

Gómez-Ruano, M. A., Pollard, R., & Lago-Peñas, C. (2021). Home Advantage in Sport: Causes and the Effect on Performance. Routledge.

Heinrich, A., Müller, F., Stoll, O., & Cañal-Bruland, R. (2021). Selection bias in social facilitation theory? Audience effects on elite biathletes’ performance are gender-specific. Psychology of Sport and Exercise, 55, 101943.

Pollard, R., & Pollard, G. (2005). Home advantage in soccer: A review of its existence and causes. International Journal of Soccer and Science, 3(1), 25–33.

Singleton, C., Reade, J. J., Rewilak, J., & Schreyer, D. (2024). How big is home advantage at the Olympic Games? In Research Handbook on Major Sporting Events (pp. 88–103). Edward Elgar Publishing.

Strauss, B., Staufenbiel, K., van Meurs, E., & MacMahon, C. (2023). Social influence of sport spectators. In J. Schüler, M. Wegner, H. Plessner, & R. C. Eklund (Eds.), Sport and Exercise Psychology (1st ed., pp. 425–444). Springer.

Unkelbach, C., & Memmert, D. (2010). Crowd noise as a cue in referee decisions contributes to the home advantage. Journal of Sport and Exercise Psychology, 32(4), 483–498. https://doi.org/10.1123/jsep.32.4.483

Bildquellen

Bild 1: Eigentum der Autor:innen

Bild 2: adaptiert nach Pollard, R., & Pollard, G. (2005). Home advantage in soccer: A review of its existence and causes. International Journal of Soccer and Science, 3(1), 25–33.

Bild 3: Eigentum der Autor:innen