“Olympic-Mind”: Die Psychologie sportlicher Höchstleistung – Eine Internationale Sonderausgabe

Während sich Paris auf die Olympischen Spiele 2024 vorbereitet, rückt auch die sportliche Höchstleistung in den Fokus. Wie trainieren Athlet:innen ihren "olympischen Geist", um persönliche Bestleistungen zu erbringen und gleichzeitig den Geist des Fair Plays zu verkörpern? Liegt der Schlüssel zum sportlichen Erfolg in Techniken wie achtsamer Atmung, optimalem Schlaf oder dem Training mit VR-Brille? Diese internationale Sonderausgabe von In-Mind mit dem Titel "Olympic-Mind" geht solchen Fragen nach. Wir untersuchen den Einfluss von Unterstützungssystemen, wie z. B. treiben Eltern oder ein begeistertes Publikum die Athlet:innen zu besserer Leistung an? Wir befassen uns auch mit kritischen Themen wie dem Schutz von Sportler:innen vor zwischenmenschlicher Gewalt und dem Potenzial des Sports zur Förderung von Rehabilitation in Gefängnissen.

Begleiten Sie uns, wenn wir die psychologischen Grundlagen und Strategien aufdecken, die den Geist von Champions prägen. Finden Sie heraus, was den "olympischen Geist" ausmacht und ergründen Sie die Geheimnisse, die hinter Spitzenleistung stecken, wenn sich Athlet:innen aller Welt messen.

Der Biles 3 im Turnen, der 100m-Lauf in 9,58 Sekunden oder das Heben von 267 kg sind nur einige erstaunliche Beispiele für Weltrekordleistungen in olympischen Sportarten. Im Jahr 2024 wird die ganze Welt erneut Zeuge sein, wie ca. 10 500 Athlet:innen aus 206 nationalen Olympischen Komitees in 32 verschiedenen Sportarten ihr Bestes geben werden. In Paris werden internationale Athlet:innen kämpfen, Trainer:innen, Eltern und Zuschauer:innen werden außergewöhnliche sportliche Leistungen unterstützen und bejubeln. Diese Leistungen werden nicht nur durch die hervorragenden körperlichen Fähigkeiten der Athlet:innen bestimmt, auch ihr Geist - ihre Psyche - spielt dabei eine entscheidende Rolle. Diese Sonderausgabe beleuchtet verschiedene psychologische (z. B. Druck), soziale (z. B. elterliche Unterstützung) und kontextuelle Faktoren (z. B. Heimvorteil), die in Zusammenhang mit dem "Olympic Mind” stehen. Außerdem werden verschiedene Interventionen wie Atemtechniken, Schlafverhalten und Interventionen mithilfe von virtueller Realität Technologie erläutert.

Abbildung 1: Wortwolke der Kernthemen abgeleitet aus den Titeln der Artikel der Sonderausgabe. Alle Wörter, die mehr als einmal erwähnt werden, sind in der Wortwolke enthalten.

Abbildung 1: Wortwolke der Kernthemen abgeleitet aus den Titeln der Artikel der Sonderausgabe. Alle Wörter, die mehr als einmal erwähnt werden, sind in der Wortwolke enthalten.

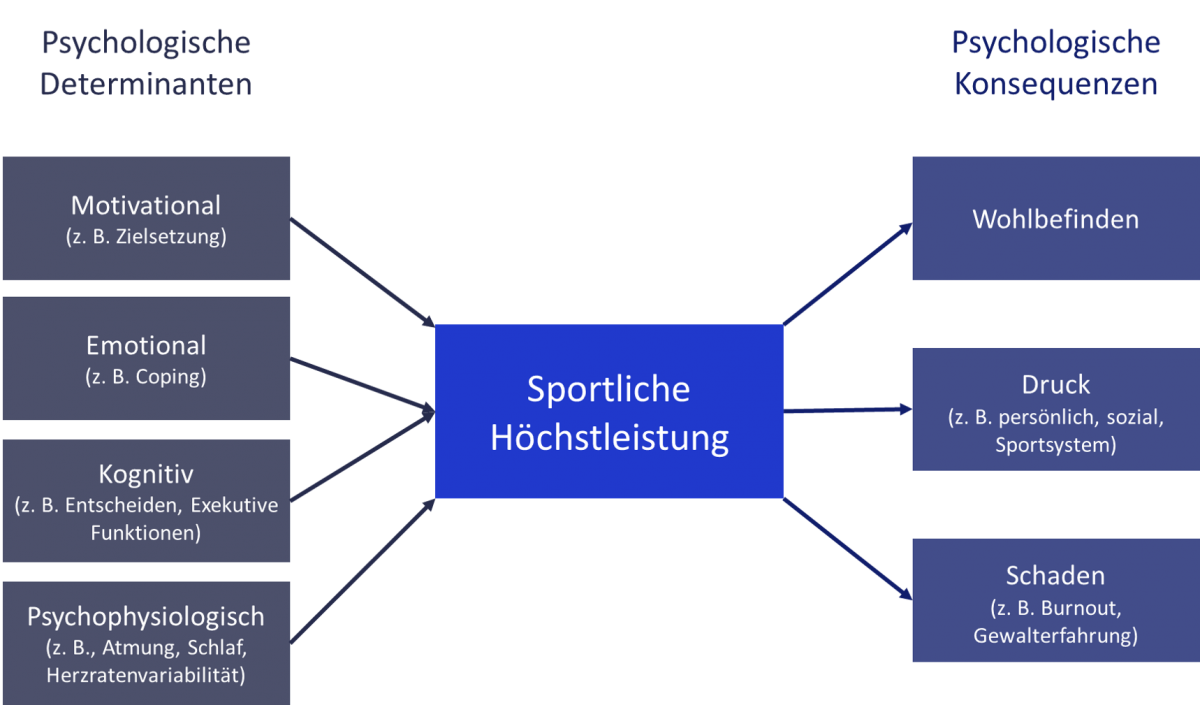

Die psychologischen Determinanten und Konsequenzen von sportlicher Leistung können für jede:n Athlet:in unterschiedlich sein und die Leistung von Athlet:innen wird auch von sozialen und kontextuellen Faktoren beeinflusst (z. B. Zentrag & Raab, 2023). Was die individuellen Determinanten der Leistung im Spitzensport betrifft, so hebt van Yperen (2024) hervor, dass “Siegen” das wichtigste Ziel der olympischen Athleten sei. Er erklärt, wie dieses Ergebnisziel durch aufgabenbezogene, persönlich kontrollierbare Ziele erreicht werden kann. Mit dem Fokus auf kognitive Leistungsvoraussetzungen beschreiben Sanchez et al. (2024) die wahrnehmungsbezogenen und kognitiven Anforderungen einer jungen olympischen Disziplin: Klettern. Die Autor:innen betonen die Rolle der verkörperten Planung und der Routenvorschau für eine erfolgreiche Kletterleistung. Will et al. (2024) gehen auf die Bedeutung kognitiver Fertigkeiten ein. Der Artikel gibt Einblicke in den Alltag von Spitzensportler:innen, die sich auf Olympia vorbereiten und beschreibt wie allgemeine und sportartspezifische kognitive Tests sowie Interventionen durchgeführt werden, um das individuelle Leistungspotential der Athlet:innen auszuschöpfen.

Was die sozialen und kontextuellen Einflüsse betrifft, so befassen sich Artikel der Sonderausgabe mit verschiedenen sozialen Akteuren, von der engsten Familie (d. h. den Eltern, Eckardt et al., 2024) bis hin zu den Zuschauer:innen (van Meurs et al., 2024) und dem (Leistungs-)Sportsystem im Allgemeinen (Schwender et al., 2024). Einerseits können sich soziale und kontextuelle Faktoren positiv auf die sportliche Leistung auswirken. Eckardt et al. (2024) konzentrieren sich auf den potenziellen positiven Einfluss der Eltern als eine zentrale Quelle sozio-emotionaler Unterstützung für Spitzensportler:innen und führen einige bekannte Beispiele an, bei denen Eltern wesentlich zum sportlichen Erfolg ihrer Kinder beigetragen haben. Van Meurs et al. (2024) berichten über den potenziell positiven Effekt von Zuschauer:innen, indem sie mögliche Erklärungen für das Phänomen des Heimvorteils diskutieren. Chareyre et al. (2024) hingegen beschäftigen sich mit dem Druck, der durch die Anwesenheit anderer entsteht und der sich sowohl positiv als auch negativ auf die Leistung auswirken kann. Abhängig von der Situation und den Eigenschaften des Sportlers und der anderen anwesenden Akteure werden Erklärungen dafür geliefert, wann Leistungseinbußen auftreten. Diese negativen Auswirkungen auf die Leistung können jedoch durch sportpsychologische Routinen gemildert werden.

In Hinblick auf das Wohlbefinden der Athlet:innen setzen sich Isoard-Gautheur et al. (2024) und Schwender et al. (2024) kritisch mit dem System und der Kultur des Hochleistungssports auseinander. Isoard-Gautheur et al. (2024) zeigen, dass Spitzensportler:innen gefährdet sind, einen Burnout zu bekommen. Sie liefern Einblicke in Interventionen, die auf die Selbstbestimmung, die Kognition und die Achtsamkeit von Athlet:innen abzielen sowie organisatorische Strategien zur Abschwächung und Vorbeugung von Burnout bei Athlet:innen. Schwender et al. (2024) präsentieren Forschungsergebnisse zum Schutz von Spitzensportlern vor interpersoneller Gewalt und stellen Projekte vor, die sich diesem wichtigen Ziel widmen.

Eine weitere Gruppe von Artikeln befasst sich mit psychophysiologischen Interventionen, die die (psychologische) Vorbereitung von Athlet:innen auf wichtige Wettkämpfe verbessern können. Eine einfaches, aber wichtiges Beispiel ist die Atmung: Iskra et al. (2024) untersuchen die tiefgreifenden Auswirkungen von Atemtechniken auf die Leistung und das Wohlbefinden von Spitzensportler:innen und zeigen, wie sie zur Leistungssteigerung beitragen, Konzentration verbessern und Erholung beschleunigen können. Laborde et al. (2024) befassen sich damit, welche Bedeutung die Erfassung der individuellen Herzfrequenzvariabilität (HRV) für Spitzensportler:innen haben kann, die die Verbindung zwischen Herz und Gehirn widerspiegelt. Sie heben das Potenzial von HRV zur Verbesserung von Leistung, Erholung und allgemeinem Wohlbefinden hervor. Der Artikel zeigt außerdem auf, wie HRV zur Optimierung von Trainingsplänen, zur Vermeidung von Übertraining und zur Erstellung von individuellen Fitnessplänen eingesetzt werden kann.

Hoedlmoser et al. (2024) setzen sich mit der Schlafqualität und den Schlafproblemen der individuellen Athlet:innen auseinander. In diesem Artikel werden insbesondere Strategien zur Verbesserung des Schlafverhaltens von Athlet:innen vor, während und nach Wettkämpfen wie den Olympischen Spielen skizziert, wobei die besonderen Herausforderungen von Langstreckenreisen und die Bewältigung des Jetlags berücksichtigt werden. Richlan und Braid (2024) befassen sich mit technologischen Innovationen und erörtern die Rolle, die Training mithilfe von virtueller Realität bei der Vorbereitung von Olympionik:innen spielen könnte. Die Autoren berichten zwar von vielen Fortschritten, beschreiben aber auch Fallstricke, die von Athlet:innen und Trainern sorgfältig bedacht werden sollten, bevor VR-Training eingesetzt wird.

Jenseits des Spitzensports, aber im Geiste der Olympischen Spiele, haben Zanna et al. (2024) darüber nachgedacht, wie Sport im Allgemeinen und der “olympische Geist” im Speziellen genutzt werden kann, um die Rehabilitation von Gefängnisinsassen in Bezug auf Empathie, Gesundheit und soziale Wiedereingliederung zu fördern. Die Autor:innen berichten in diesem Zusammenhang über Sport-Projekte, die in den Pariser Haftanstalten Poissy und Fleury-Mérogis durchgeführt wurden.

Abbildung 2: Psychologische Determinanten und Konsequenzen sportlicher Höchstleistung.

Abbildung 2: Psychologische Determinanten und Konsequenzen sportlicher Höchstleistung.

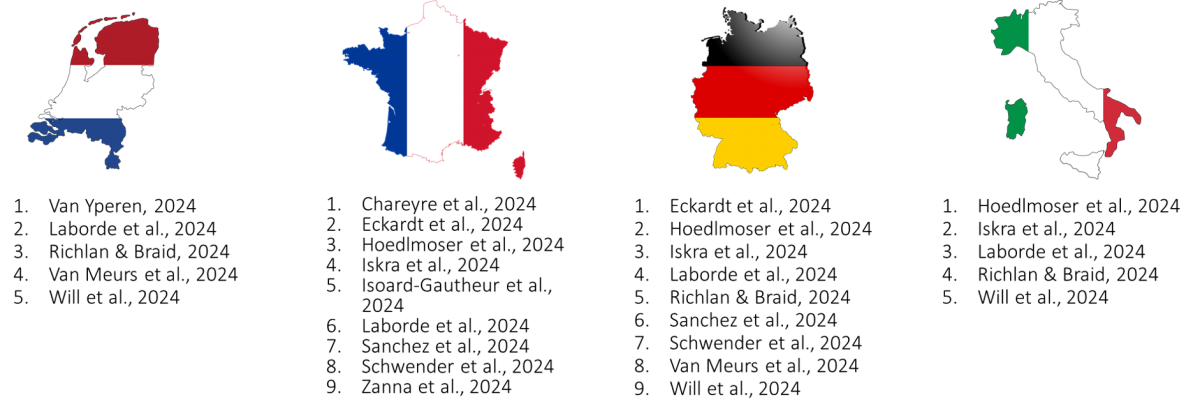

Insgesamt kann diese Sonderausgabe von Olympic Mind für Sportpsycholog:innen, Trainer:innen, Athlet:innen und andere Leser interessant sein, die sich für die Psychologie interessieren, die hinter der Leistung im Spitzensport steckt. Über den spezifischen, (sport-)psychologischen Inhalt hinaus wird diese internationale In-Mind Sonderausgabe von der Idee der internationalen Zusammenarbeit getragen. Ganz im Sinne des olympischen Gedankens haben wir ein internationales Redaktionsteam zusammengestellt und die Autor:innen ermutigt, mit internationalen Kolleg:innen zusammenzuarbeiten und ihre englischen Originalartikel zu übersetzen. Aus diesem Grund finden Sie viele der englischen Originalartikel auch in eine andere In-Mind-Sprache übersetzt (siehe Abbildung 3). Auf Deutsch können Sie die Artikel von Eckardt et al. (2024), Hoedlmoser et al. (2024), Iskra et al. (2024), Laborde et al. (2024), Richlan & Braid (2024), Sanchez et al. (2024), Schwender et al. (2024), Van Meurs et al. (2024), und Will et al. (2024) lesen. Sollten Sie sich jedoch für die vielvältigen Themen und Artikel interessieren, die im Editorial beschrieben wurden und nicht ins Deutsche übersetzt wurden, legen wir Ihnen die englischen Originalartikel ans Herz.

Im Folgenden sehen sie einen Überblick über die Übersetzungen der originalen, englischen Artikel ins Niederländische, Französische, Deutsche, und Italienische.

Bildquellen

Abbildung 1: freewordcloudgenerator

Abbildung 2: Eigentum der Autor*innen

Abbildung 3: Eigentum der Autor*innen, Flaggen via pixabay

Abbildung 4: Flaggen alle lizenzfrei von pixaby, Abbildung selbst erstellt