„Rainer, the people are dancing on the wall“: Ein biografisches Interview mit Professor Rainer K. Silbereisen

Aus der Reihe:

Hinter den Kulissen der Psychologie: Die In-Mind Hintergrundinterviews

Interviewer: Martin Obschonka (Interview im Sommer 2016)

Vorwort:

Professor Rainer K. Silbereisen schaffte es ganz an die Spitze der akademischen Psychologie: Er war Präsident deutscher, europäischer und weltweiter Psychologie-Gesellschaften. Wie aber wurde aus dem leidenschaftlichen Jungprofessor im wilden Westberlin der 1970er und 1980er Jahre einer der produktivsten und erfolgreichsten deutschen Psychologen der Nachkriegszeit?

In seiner Forschung befasste sich der Entwicklungspsychologe Rainer K. Silbereisen oft mit Lebensläufen junger Menschen in sich wandelnden Kontexten. Auch er selbst kann sicherlich auf einen spannenden und recht unverhofften Lebensl Rainer Silbereisen an der Friedrich-Schiller- Universität Jena, Foto: Privat.auf zurückblicken. Einen Lebenslauf, eingebettet und aktiv mitbestimmt innerhalb sich massiv ändernder historischer, politischer und technologischer Kontexte: vom beschaulichen Schwarzwald, wo er aufwuchs, in das wilde Westberlin der 1968er Zeit, wo er Psychologie studierte und später bereits mit 33 Jahren Psychologieprofessor wurde, hin zum Professor in den USA an der Pennsylvania

State University und schließlich zur Professur im ostdeutschen Jena mit Start nur wenige Jahre nach der Wende.

Rainer Silbereisen an der Friedrich-Schiller- Universität Jena, Foto: Privat.auf zurückblicken. Einen Lebenslauf, eingebettet und aktiv mitbestimmt innerhalb sich massiv ändernder historischer, politischer und technologischer Kontexte: vom beschaulichen Schwarzwald, wo er aufwuchs, in das wilde Westberlin der 1968er Zeit, wo er Psychologie studierte und später bereits mit 33 Jahren Psychologieprofessor wurde, hin zum Professor in den USA an der Pennsylvania

State University und schließlich zur Professur im ostdeutschen Jena mit Start nur wenige Jahre nach der Wende.

Das Team von In-Mind hat sich daher sehr gefreut, dass sich Professor Silbereisen, jetzt emeritierter Professor für Entwicklungspsychologie an der Universität Jena, für ein ausführliches Hintergrundinterview bereit erklärt hat. Wir konnten dabei vieles erfahren, was man nicht in den Lehrbüchern und wissenschaftlichen Artikel lesen kann. Das Interview führte Professor Martin Obschonka, In-Mind-Mitherausgeber und ehemaliger Doktorand und Habilitand von Professor Silbereisen.

Mehr Informationen zu Professor Silbereisen mit ausführlichem Lebenslauf: http://www.rainersilbereisen.de

1. Der Weg zur Psychologie

MO: Lieber Rainer, vielen Dank, dass du für dieses Interview zur Verfügung stehst. Psychologinnen und Psychologen hören ja oft die Frage, warum sie diesen Beruf ergreifen wollten. Jetzt möchte ich die Frage mal an dich weitergeben: Wie bist du zur Psychologie gekommen?

- RKS: Wie ich zur Psychologie gekommen bin, ist ähnlich durchwachsen, wie es wahrscheinlich in den meisten Fällen ist. Von meiner familiären Herkunft her war ausgemacht, dass ich Ingenieurwissenschaft

R. K. Silbereisen als Kind (links) mit seiner Familie (Foto: Privat)studieren sollte. Danach stand mir aber nicht der Kopf. Nach langem hin und her habe ich dann zugestimmt, mich darin einzuschreiben. Gleich nach der Einschreibung habe ich die Einschreibungsunterlagen aber weggeworfen und mich dann für Medizin beworben. Als ich den Studienplatz in Medizin hatte, hat es mich dann aber gar nicht mehr interessiert. Mir wurde klar, dass ich jemand anderem mit diesem Studienplatz imponieren wollte. Und dann gab es einen Klassenkameraden, der studierte in Münster und sagte, Psychologie sei ganz toll und es gäbe tolle Professoren und es hätte auch mit Mathematik zu tun. Und so kam ich nach Münster und ich merkte, dass mich die Psychologie interessierte und dass das wahrscheinlich auch vorher schon so war. Schließlich war mein Jugendzimmer voll mit Büchern von Autoren wie Konrad Lorenz oder Karl Marx. Und dann die Kombination vom linksorientierten Schüler mit Protest gegen das Elternhaus – da war

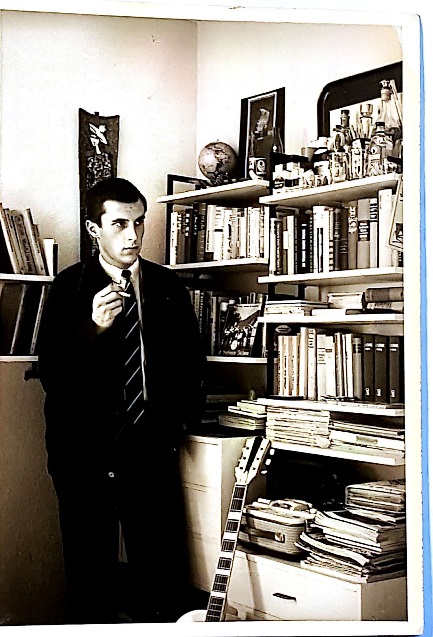

R. K. Silbereisen als Kind (links) mit seiner Familie (Foto: Privat)studieren sollte. Danach stand mir aber nicht der Kopf. Nach langem hin und her habe ich dann zugestimmt, mich darin einzuschreiben. Gleich nach der Einschreibung habe ich die Einschreibungsunterlagen aber weggeworfen und mich dann für Medizin beworben. Als ich den Studienplatz in Medizin hatte, hat es mich dann aber gar nicht mehr interessiert. Mir wurde klar, dass ich jemand anderem mit diesem Studienplatz imponieren wollte. Und dann gab es einen Klassenkameraden, der studierte in Münster und sagte, Psychologie sei ganz toll und es gäbe tolle Professoren und es hätte auch mit Mathematik zu tun. Und so kam ich nach Münster und ich merkte, dass mich die Psychologie interessierte und dass das wahrscheinlich auch vorher schon so war. Schließlich war mein Jugendzimmer voll mit Büchern von Autoren wie Konrad Lorenz oder Karl Marx. Und dann die Kombination vom linksorientierten Schüler mit Protest gegen das Elternhaus – da war  R. K. Silbereisen als Schüler (Foto:Privat)Psychologie schon ganz richtig. Interessanterweise ging es dann aber nicht in die Richtung wie man es vielleicht erwarten würde, sondern das Fach wurde sehr schnell wissenschaftlich.

R. K. Silbereisen als Schüler (Foto:Privat)Psychologie schon ganz richtig. Interessanterweise ging es dann aber nicht in die Richtung wie man es vielleicht erwarten würde, sondern das Fach wurde sehr schnell wissenschaftlich.

MO: In einem autobiografischen Buchkapitel schreibst du über deinen Vater, der Ingenieur war und dich gerne in den Ingenieurwissenschaften gesehen hätte. Du beschreibst, wie damals die Frage aufkam, ob Psychologie denn überhaupt eine harte Wissenschaft wäre. Gibt es aus deiner Sicht auch heute noch eine solche Diskussion zur Wissenschaftlichkeit der Psychologie?

- RKS: Viele Studierende, die sich für Psychologie bewerben, sind motiviert zum Dienst am Menschen. So erklärt es sich, dass heute sehr viele unserer Studierenden beruflich eigentlich in den

R. K. Silbereisen in seinem Jugendzimmer (Foto: Privat) Bereich Psychotherapie einsteigen möchten. Das war zu meiner Studentenzeit völlig anders. Die Psychologie bemühte sich kräftig, so naturwissenschaftlich wie möglich zu sein. Für meinen persönlichen Lebenslauf, als Wissenschaftler, Mensch und Bürger, wurde aus meinem Interesse für Ingenieurwissenschaft einerseits und für wissenschaftliche Psychologie andererseits eine glückliche Mischung, weil ich das eine als Hobby und das andere als Beruf machen konnte. Aber für die Anerkennung meines Vaters, der selbst erfolgreicher Ingenieur war, musste ich schon kämpfen. Als ich ihn 1987 beruflich einmal von einem Workshop aus Peking anrief, konnte er es schier nicht fassen, dass ein simpler Psychologe tatsächlich dienstlich in Peking ist.

R. K. Silbereisen in seinem Jugendzimmer (Foto: Privat) Bereich Psychotherapie einsteigen möchten. Das war zu meiner Studentenzeit völlig anders. Die Psychologie bemühte sich kräftig, so naturwissenschaftlich wie möglich zu sein. Für meinen persönlichen Lebenslauf, als Wissenschaftler, Mensch und Bürger, wurde aus meinem Interesse für Ingenieurwissenschaft einerseits und für wissenschaftliche Psychologie andererseits eine glückliche Mischung, weil ich das eine als Hobby und das andere als Beruf machen konnte. Aber für die Anerkennung meines Vaters, der selbst erfolgreicher Ingenieur war, musste ich schon kämpfen. Als ich ihn 1987 beruflich einmal von einem Workshop aus Peking anrief, konnte er es schier nicht fassen, dass ein simpler Psychologe tatsächlich dienstlich in Peking ist.

MO: Heute bemängeln viele, dass das Studium als verschult gilt. Man bekommt seinen Stundenplan praktisch vorgesetzt und kann wenig nach links und rechts gucken. Würdest du das auch so sehen? Und siehst du das eher als Chance oder Herausforderung?

- RKS: Wir hatten zu meiner Zeit als Student keine wirkliche Anregungsstruktur außer der Prüfungsordnung sowie den Vorlesungen und Seminaren. Es zählte nur der eigene Antrieb. Wir hatten positive und auch negative Rollenmodelle und alles war maximal entfernt von Schule. Das war an sich eine beständige Überforderung. Die Studierenden heute sind anders. Das Studium ist viel strukturierter. Wie stark man gefordert ist, hängt nicht bloß von der eigenen Motivation und vom eigenen Kopf ab.

MO: Nicht nur gestresst oder eingespannt zu sein, sondern auch mal über den Tellerrand hinauszugucken, noch mal etwas ganz anderes zu machen. Beschreibt das eure damalige Motivation?

- RKS: Wir hatten in meiner Generation das beständige Gefühl, der Gesellschaft hinreichend dienlich sein zu wollen, dachten aber zugleich, die Gesellschaft müsste sich radikal verändern. Und das war dann der Anstoß, nach Anwendungen psychologischer Erkenntnisse zu suchen. Wenn ich meinen eigenen Lebenslauf betrachte, dann habe ich das schon als Schüler verspürt. Vor allem soziale Ungleichheit hat mich immer interessiert.

MO: Hattest du denn den Drang und die Freiheit, dieses Interesse auch in die Tat umzusetzen damals? Also nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln?

- RKS: Ja, die Freiheit hat man aber vor allem als Forderung und zum Teil auch als Belastung erlebt. Man muss vor allem bedenken, dass es durch die Bildungsexpansion viele Professorenstellen gab, die mit Leuten besetzt wurden, die kaum älter waren als wir selber. Wir haben uns einerseits viel zu früh akademisch erwachsen gegeben und andererseits durch die uns zufliegenden Chancen sehr früh Verantwortung übernommen und damit Kompetenz gewonnen. Heute versuche ich, es anders zu machen, indem ich zwar Verantwortung abgebe und gewähren lasse, aber immer als Mentor zur Seite stehe. Damals wurden wir viel zu früh zu selbstständig. Dies führte dazu, dass wir eine zu schmale Kompetenzbasis, verglichen mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland hatten. Verglichen mit Personen, die damals in den USA promovierten, waren wir vielleicht politisch und lektüremäßig voraus, aber wir hatten keine wirklich fundierten Problemlösekompetenzen im Fach. Diese haben wir dann erst später erworben.

2. Der Schritt zum Professor

Rainer Silbereisen porträtiert von Helio Carpentero (Copyright www.rainersilbereisen.de) MO: Ende der 1970er Jahre bist du sehr jung Professor geworden. Dabei gibt es diese Geschichte der „schwarzen Liste“, die in deiner Berufung angeblich eine wichtige Rolle gespielt hat…

Rainer Silbereisen porträtiert von Helio Carpentero (Copyright www.rainersilbereisen.de) MO: Ende der 1970er Jahre bist du sehr jung Professor geworden. Dabei gibt es diese Geschichte der „schwarzen Liste“, die in deiner Berufung angeblich eine wichtige Rolle gespielt hat…

- RKS: Ich war damals links von der Sozialdemokratie. Es gab besorgte Konservative, die gewisse Namen notierten und Namen weitervermittelten. Das waren durchaus

R. K. Silbereisen als junger Professor in einer Diskussion (Foto: privat)Karrierehindernisse auf dem Weg zum Professor. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Aber ich hatte dabei auch ein Erlebnis, das mir den Vorteil der Demokratie darstellte. Eine politisch hoch gestellte Person, die auf eine solche Liste stieß und mich in der Bewerbungsphase auf eine Professur deshalb erst abgelehnt hatte, hat später meinen Rat erfragt, sich sogar entschuldigt und mich zur Professur beglückwünscht.

R. K. Silbereisen als junger Professor in einer Diskussion (Foto: privat)Karrierehindernisse auf dem Weg zum Professor. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Aber ich hatte dabei auch ein Erlebnis, das mir den Vorteil der Demokratie darstellte. Eine politisch hoch gestellte Person, die auf eine solche Liste stieß und mich in der Bewerbungsphase auf eine Professur deshalb erst abgelehnt hatte, hat später meinen Rat erfragt, sich sogar entschuldigt und mich zur Professur beglückwünscht.

3. Das wilde Westberlin und die Kinder vom Bahnhof Zoo

-

Blick aus dem Forschungsbüro der Technischen Universität Berlin auf den Berliner Bahnhof Zoo (Foto: privat)RKS: Letztlich wurde ich zum Professor in Berlin berufen, weil es das soziale Problem der jugendlichen Prostituierten und Drogenabhängigen gab. Daraus entwickelte sich die Idee, aus der Betreuung der Jugendlichen richtige Forschung zu machen. In unserem Forschungsprojekt zu den Kindern vom Bahnhof Zoo (unser Büro war direkt gegenüber vom Bahnhof Zoo gelegen) haben wir Entwicklungspsychologie und sozial auffälliges Verhalten zusammengebracht. Später nannte man das dann Entwicklungspsychopathologie. Dabei geht man davon aus, dass zwischen gelungener und nicht gelungener Entwicklung häufig ein fließender Übergang besteht. Eine fundamentale Erfahrung war, dass wir das Glück hatten, im damals noch sozialistischen Polen praktisch die gleiche Studie machen zu können und dabei festzustellen, dass es starke Gemeinsamkeiten zu den Entwicklungspfaden der Westberliner Drogenabhängigen gab.

Blick aus dem Forschungsbüro der Technischen Universität Berlin auf den Berliner Bahnhof Zoo (Foto: privat)RKS: Letztlich wurde ich zum Professor in Berlin berufen, weil es das soziale Problem der jugendlichen Prostituierten und Drogenabhängigen gab. Daraus entwickelte sich die Idee, aus der Betreuung der Jugendlichen richtige Forschung zu machen. In unserem Forschungsprojekt zu den Kindern vom Bahnhof Zoo (unser Büro war direkt gegenüber vom Bahnhof Zoo gelegen) haben wir Entwicklungspsychologie und sozial auffälliges Verhalten zusammengebracht. Später nannte man das dann Entwicklungspsychopathologie. Dabei geht man davon aus, dass zwischen gelungener und nicht gelungener Entwicklung häufig ein fließender Übergang besteht. Eine fundamentale Erfahrung war, dass wir das Glück hatten, im damals noch sozialistischen Polen praktisch die gleiche Studie machen zu können und dabei festzustellen, dass es starke Gemeinsamkeiten zu den Entwicklungspfaden der Westberliner Drogenabhängigen gab.

- RKS: Nein, bezüglich der Angebotsstrukturen, der Verführungsstrukturen, der Obstruktion von Lebensläufen, der sozialen Ungleichheit. So geriet ich dann einerseits an die berühmten Entwicklungsforscher Urie Bronfenbrenner und andererseits an Glen Elder, die beide nach jungen Forscherinnen und Forschern suchten, die das damals Unerhörte taten, nämlich nicht Piaget zu studieren, sondern heiße gesellschaftliche Themen und dies mit harten interdisziplinären Herangehensweisen.

4. Die Wendezeit

MO: Warst du eigentlich auch zur Wende in Berlin – dem Epizentrum der Wende im Herbst 1989?

![Zur Zeit der Öffnung der Berliner Mauer im November 1989, Lear 21 at English Wikipedia [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AThefalloftheberlinwall1989.JPG](/sites/default/files/silbereisen9.png) Zur Zeit der Öffnung der Berliner Mauer im November 1989, Lear 21 at English Wikipedia [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AThefalloftheberlinwall1989.JPGRKS: Zur Wende war ich zu Besuch in Portugal. Wissenschaft zu betreiben, heißt, wirklich hart zu arbeiten: Während die anderen irgendwas machten, saß ich im Hotelzimmer und habe mangels Papier auf Hotelprospekten ein Manuskript geschrieben. Plötzlich klopfte es, eine portugiesische Kollegin kam herein und sagte: „Rainer, the people are dancing on the Wall.“ Ich habe aber im ersten Moment nichts verstanden. „You have to switch on the TV“ – und da sah ich dann diese berühmten Szenen und mir war durchaus blümerant zumute. Man muss da meinen Hintergrund verstehen: Ich war schon zu Westberliner Zeiten immer wieder in den damals sogenannten sozialistischen Ländern, habe da geforscht und bin des Öfteren eingeladen worden. In der Psychologie in der DDR war Jahre vor der Wende vor allem durch Friedhart Klix, einem führenden ostdeutschen Psychologieprofessor, ein Bedürfnis nach Weltoffenheit zu spüren. Ich kannte sowohl die Situation wie auch die Leute von beiden Seiten und es war mir damals schon relativ klar, dass die Wiedervereinigung und der ganze Prozess dahinter schwieriger, komplexer und härter sein würde, als das den Anschein machte. Darum also das blümerante

Gefühl damals vor dem Fernseher in Portugal.

Zur Zeit der Öffnung der Berliner Mauer im November 1989, Lear 21 at English Wikipedia [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AThefalloftheberlinwall1989.JPGRKS: Zur Wende war ich zu Besuch in Portugal. Wissenschaft zu betreiben, heißt, wirklich hart zu arbeiten: Während die anderen irgendwas machten, saß ich im Hotelzimmer und habe mangels Papier auf Hotelprospekten ein Manuskript geschrieben. Plötzlich klopfte es, eine portugiesische Kollegin kam herein und sagte: „Rainer, the people are dancing on the Wall.“ Ich habe aber im ersten Moment nichts verstanden. „You have to switch on the TV“ – und da sah ich dann diese berühmten Szenen und mir war durchaus blümerant zumute. Man muss da meinen Hintergrund verstehen: Ich war schon zu Westberliner Zeiten immer wieder in den damals sogenannten sozialistischen Ländern, habe da geforscht und bin des Öfteren eingeladen worden. In der Psychologie in der DDR war Jahre vor der Wende vor allem durch Friedhart Klix, einem führenden ostdeutschen Psychologieprofessor, ein Bedürfnis nach Weltoffenheit zu spüren. Ich kannte sowohl die Situation wie auch die Leute von beiden Seiten und es war mir damals schon relativ klar, dass die Wiedervereinigung und der ganze Prozess dahinter schwieriger, komplexer und härter sein würde, als das den Anschein machte. Darum also das blümerante

Gefühl damals vor dem Fernseher in Portugal.

MO: Hat die Wende auch deine Forschung beeinflusst?

- RKS: Ja, grundlegend. Ich habe mich bis heute stark dem Thema des sozialen Wandels zugewandt. Wir haben bereits damals zum Beispiel ganz schnell mit der Shell-Stiftung und dann 1992 mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine der ersten deutsch-deutschen Jugendstudien gemacht. Die Entwicklung von Jugendlichen im sich wandelnden gesellschaftlichen Kontext, das hat mich damals wie heute sehr interessiert.

MO: In dieser Jugendstudie damals ging es also um einen wissenschaftlichen Vergleich zwischen ostdeutschen und westdeutschen Jugendlichen in der Wende bzw. Nachwendezeit?

- RKS: Ja. Und das damals schon fundamentale Resultat war, dass, sich Ost und West in Bezug auf biologische Aspekte, zum Beispiel den Zeitpunkt der Pubertät, nicht unterschieden. Im Westen herrschte damals ja die naive Vorstellung, dass Unterschiede zum Beispiel wegen der schlechten Ernährungslage im Osten entstehen sollten. Während wir zu solchen Aspekten kaum Unterschiede fanden, entdeckten wir überall dort, wo die Entwicklung durch unterschiedliche soziale Institutionen getaktet wurde, bedeutsame Unterschiede. Beispielsweise unterschied sich der Zeitpunkt der ersten beruflichen Orientierung. Interessanterweise genügten dann aber bereits fünf Jahre, um direkt nach 1989 noch bestehende Unterschiede aufzuheben. Wir fanden es auch ganz interessant, dass sowohl bei Jugendlichen als auch bei jungen Erwachsenen im Osten keine Abnahme von Kollektivismus, wohl aber eine Zunahme an Individualismus erfolgte.

MO: Du hast dann aber Deutschland mehr oder weniger den Rücken gekehrt und bist als Professor an die Pennsylvania State University in den USA berufen worden. Dort wolltest du eigentlich für immer bleiben. Warum bist du dann 1994 wieder zurück nach Deutschland gekommen?

- RKS: Die Motivation war, an einem wahrscheinlich einzigartigen Ereignis in Deutschland teilzuhaben – dem Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland. Ich hatte damals das Gefühl, in einer Situation wie zum Beispiel Ernest Hemingway zu sein, der nach Spanien zur Zeit des Bürgerkriegs ging. Es hat mich gereizt, einfach den Finger an den Puls der Zeit zu legen. Da bin ich nicht zum finanziell besten Angebot gegangen, sondern zum wissenschaftlich spannendsten. Und das fand sich im Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie in Jena mit einem exzellenten Kanzler und einem beeindruckenden Rektor. Ich habe das Nachwende-Jena damals eingesogen. Ich habe mich bemüht, nicht der „Besserwessi“ zu sein – ich glaube, mit einigem Erfolg. Wir haben dann ein sehr erfolgreiches psychologisches Institut aufbauen können.

MO: …das heute zu den führenden in Deutschland gehört. Dieses Institut gab es aber auch schon vor der Wende, richtig?

- RKS: Ja, aber mit einer ganz anderen Ausrichtung und nahezu vollständig anderem Personal.

MO: Was waren denn vor der Wende die großen Unterschiede zum Westen?

- RKS: Ich habe noch viele Leute, Professorinnen, Professoren und Studierende, von vor der Wende kennengelernt. Ich bin dann mit einer Kohorte von 20 Jenaer Studierenden für drei Wochen nach Amerika gegangen. Sie haben den „Klassenfeind“ besucht und waren schwer beeindruckt. Denn die Ausbildung zu DDR-Zeiten war Naturwissenschaften-nahe und Disziplinen wie die allgemeine Psychologie waren, glaube ich, absolut konkurrenzfähig im internationalen Vergleich. Das erkannte man daran, dass der Unterschied zwischen der Vorlesung vor der Wende und nach der Wende an sich nur aus zwei Seiten Papier bestand. Diese beiden Seiten habe ich dann später als Institutsdirektor entsorgt, denn das hätte peinlich sein können.

MO: Die beiden Seiten behandelten politische Sachen…

- RKS: Ja, sicher. Das war erforderlich zu DDR-Zeiten. Und ich habe in meinen Funktionen immer versucht, Augenmaß zu bewahren und hatte auch einen Kanzler an der Uni Jena, der sich darauf einließ. Ich habe mir damals vorgestellt, was gewesen wäre, wenn ich in diesem Land aufgewachsen wäre als neugieriger, aufstiegsorientierter junger Mensch.

5. Der Forscher Rainer K. Silbereisen

MO: Was würde deine Forschung im Rückblick am besten beschreiben. Worum ging es dir insbesondere? Rainer Silbereisen sitzt vor dem eigenen Terminal zum Hauptrechner der TU Berlin (Foto: privat)

Rainer Silbereisen sitzt vor dem eigenen Terminal zum Hauptrechner der TU Berlin (Foto: privat)

- RKS: Herausforderungen zu meistern. Mit den Herausforderungen ist es ja so: Gelegenheiten gibt es da draußen genügend, aber eine Herausforderung entsteht erst dadurch, dass ich sie mir selber schaffe. Ich als Person muss Herausforderungen definieren und mich ihnen stellen. Herausforderungen müssen auf etwas aufbauen, das andere kalt lässt, und etwas sein, das einen anspricht. In diesem Sinn habe ich dann das Prinzip „Development as Action in Context“ geschaffen. So hieß ein Buch, das wir bei einer unserer ersten Tagungen in Berlin als junge Hochschullehrende gemacht haben. Die Idee war, dass es ein Wechselspiel von der Person und der Lebenswelt gibt, in der sie sich befindet. Dass sich die Person ändert, war mir als Entwicklungspsychologe klar, dass sich diese Umwelt ändert, wurde mir vor allem durch den amerikanischen Psychologen und Soziologen Glen Elder klar, der Veränderungen der Menschen in der Weltwirtschaftskrise untersucht hat. Wenn eine Familie einen massiven Einkommensverlust hat, dann ändert sich alles Mögliche, also die Stimmung der Eltern ändert sich, die finanzielle Lage ändert sich, die Hypotheken platzen, das Schulbrot wird dünner und so geht es weiter. Glen Elder erkannte dann zum Beispiel sehr früh die wichtige Rolle der Persönlichkeit. Er fand also, dass gleiche Herausforderungen zu durchaus Unterschiedlichem führen, je nach Selbstwirksamkeit, als der individuellen Überzeugung, Dinge meistern zu können. Diese Themen haben mich nie verlassen. Ganz früh schon bei den Drogen, dann beim Vergleich von Westberlin und Warschau, dann deutsch-deutsch und dann bei unserer Integrationsforschung – es geht immer um das!

MO: Du hast rund 30 Bücher (mit-)herausgegeben und über 350 wissenschaftliche Manuskripte publiziert. Was ist eigentlich dein persönlicher Reiz am Forschen?

- RKS: Darüber haben wir jüngst mal in meiner Familie gesprochen. Ich meine, es ist ganz bestimmt Neugier. Und meine Neugier rührt in der Regel von Themen her, die ich selbst erlebe oder erlebt habe. Zum Beispiel war die Kernfrage in meiner Generation zur Zeit des Vietnamkrieges: Warum geht es mir so gut und anderen so schlecht? Darüber gab es lange nur Theorien und kaum Forschung.

MO: Wessen Schicksal hat Dich dabei besonders beschäftigt?

-

RKS: Die Jugendlichen in Vietnam, die Jugendlichen in Südamerika. Woher kam dieses unfassbare Wohlstandsgefälle – das war die Frage, die mich schon als Schüler beschäftigt hat. Was mir das Studium beigebracht hat, beginnend in Münster und später in Berlin und dann vor allem meine Erfahrung als Post-Doc in Saarbrücken, war, dass Psychologinnen und Psychologen das Handwerkszeug haben, solche Fragen in einer systematischen Weise anzugehen und sozusagen gegen falsche Erklärungen abzusichern. Also ich habe Wissenschaft als ein Verfahren verstanden, das unangemessene Behauptungen entlarven kann, Hypothesen auf ihre Plausibilität abklopft und relative Wahrheiten durch systematische Variation in Experimenten identifizieren kann.

6. Die Rolle von Mentoren für den wissenschaftlichen Nachwuchs

Rainer Silbereisen mit internationalen Doktorandinnen und Doktoranden der Pennsylvania State University, USA. Copyright: www. rainersilbereisen.deMO: Du hast den Ruf, ein guter Mentor zu sein, viele Deiner Schülerinnen und Schüler sind selbst sehr erfolgreich geworden. Du hast einmal gesagt, Wissenschaft ist ein Generationenvertrag, kannst du das genauer beschreiben?

Rainer Silbereisen mit internationalen Doktorandinnen und Doktoranden der Pennsylvania State University, USA. Copyright: www. rainersilbereisen.deMO: Du hast den Ruf, ein guter Mentor zu sein, viele Deiner Schülerinnen und Schüler sind selbst sehr erfolgreich geworden. Du hast einmal gesagt, Wissenschaft ist ein Generationenvertrag, kannst du das genauer beschreiben?RKS: Naja, spaßig gesagt ist es so: Diejenigen, denen ich heute Gutes tue, sind die einzigen, die später mein Lob singen oder auch das Gegenteil. Aber wer sich wissenschaftlich qualifizieren und zum Beispiel Hochschullehrerin oder Hochschullehrer werden möchte, muss sich einem strengen, täglichen Regime unterwerfen, das überwiegend selbstgesetzt ist. Man muss viele Entbehrungen auf sich nehmen und braucht dafür einerseits die Gewissheit, dass jemand da ist, der oder die das unterstützt und andererseits, der oder die glaubhaft machen kann, dass es sich am Ende lohnen wird, zumindest aber lohnen kann. Das ist der Generationsvertrag. Ich habe das sehr ernst genommen in meiner Arbeit.

MO: Wer waren denn deine wichtigsten Förderer?

- RKS: Der wichtigste Förderer war gar kein Professor, sondern mein Biologielehrer auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium. Der hat mich nämlich Experimente machen lassen in der Art von Jugend forscht, aber das gab es damals noch nicht. Ich habe die Metamorphose von Fröschen unter dem Einfluss von Hormonen untersucht. Das war damals etwas ganz Neues. Der Lehrer hat uns Anfang der 1960er nach Crick und Watson schon von DNA erzählt und hat wissenschaftliches Interesse gefördert.

MO: Und wer waren die wichtigsten Professorinnen und Professoren für deine Entwicklung als Wissenschaftler?

- RKS: Da kann ich Namen nennen wie Urie Bronfenbrenner, Glen Elder und weitere, wobei das alles Leute waren, die eine interessante Herkunft und einen ungewöhnlichen Bildungsweg hatten. Wir haben später ein Buch gemacht über Autobiografien in der Entwicklungspsychologie und das ist wirklich erstaunlich, da gibt es fast keine lineare Karriere – so ähnlich wie bei mir.

7. Die Digitale Revolution

MO: Als psychologischer Forscher arbeitet man viel mit Daten, das wird auch in den 1980er Jahren so gewesen sein. Wie hast du das damals erlebt mit der Computerisierung? Gab es damals schon eine Apple-Mania?

- RKS: Meine ersten statistischen Analysen noch als Student haben wir mit der Monroe gemacht. Das war eine sehr große, sehr komplizierte Rechenmaschine, mit der man durch allerhand Tricks aus der Zahlentheorie Korrelationen berechnen konnte, indem man nämlich die Quadratsumme X, Quadratsumme Y und die Produktsumme in einem Gang jeweils kumuliert hat.

![Monroe Rechenmaschine Dave Russ [CC BY-SA 2.0 uk (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/uk/deed.en)], via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABLW_Mechanical_Calculator_(1).jpg](/sites/default/files/silbereisen12.jpg) Monroe Rechenmaschine Dave Russ [CC BY-SA 2.0 uk (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/uk/deed.en)], via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABLW_Mechanical_Calculator_(1).jpg

Monroe Rechenmaschine Dave Russ [CC BY-SA 2.0 uk (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/uk/deed.en)], via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABLW_Mechanical_Calculator_(1).jpg

MO: Wann war das?

- RKS: Das war 1968. Dann kam die Olivetti Programma, ich rede von einem typischen psychologischen Institut damals. Das war eine Art Tischrechner. Parallel dazu hat man an den Großrechner des Deutschen Rechenzentrums in Darmstadt Daten geschickt. Das war relativ umständlich damals, aber wir haben schon früher Computer genutzt, ja.

![Die Olivetti Programma 101 (BJ. 1965-1971), der erste kommerzielle, programmierbare Desktop Computer der Welt, Bild von AlisonW (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AOlivettiunderwood_programma101.jpg](/sites/default/files/silbereisen13.png) Die Olivetti Programma 101 (BJ. 1965-1971), der erste kommerzielle, programmierbare Desktop Computer der Welt, Bild von AlisonW (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AOlivettiunderwood_programma101.jpg

Die Olivetti Programma 101 (BJ. 1965-1971), der erste kommerzielle, programmierbare Desktop Computer der Welt, Bild von AlisonW (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AOlivettiunderwood_programma101.jpg

MO: Wie wurden die Daten denn verschickt? Heute würde man wohl einen USB-Stick verwenden, aber damals?

- RKS: Das ging über die normale Post als Karten oder Bänder. Dann gab es die kleineren IBM-Maschinen, die schon so klein waren, dass sie einem Institut gehörten, da hat man sich über Nacht oder über das

![By Martin Skøtt (Flickr: IBM 1130) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons. https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_1130#/media/File:IBM_1130_concole.ms.jpg](/sites/default/files/silbereisen14.jpg) By Martin Skøtt (Flickr: IBM 1130) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons. https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_1130#/media/File:IBM_1130_concole.ms.jpgWochenende bei den Ingenieurwissenschaften oder in der Biostatistik einschließen lassen, um dann an deren Rechner arbeiten zu können. Da habe ich erst an der IBM 1620 und dann an der IBM 1130 gearbeitet. Dann kam auf einmal Apple und ich hatte einen der ersten Apple, dann kamen die Desk Computer von IBM, dann der IBM AT und dann wurden die Speichermedien immer leistungsfähiger. Als ich gerade in Berlin Professor geworden war und dieses große Drogenprojekt gemacht habe, hat uns die TU Berlin ein eigenes Terminal hingestellt, das war also sozusagen ein Zugriff auf den Großrechner – ungewöhnlich für Psychologie, zumindest damals und in Berlin.

By Martin Skøtt (Flickr: IBM 1130) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons. https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_1130#/media/File:IBM_1130_concole.ms.jpgWochenende bei den Ingenieurwissenschaften oder in der Biostatistik einschließen lassen, um dann an deren Rechner arbeiten zu können. Da habe ich erst an der IBM 1620 und dann an der IBM 1130 gearbeitet. Dann kam auf einmal Apple und ich hatte einen der ersten Apple, dann kamen die Desk Computer von IBM, dann der IBM AT und dann wurden die Speichermedien immer leistungsfähiger. Als ich gerade in Berlin Professor geworden war und dieses große Drogenprojekt gemacht habe, hat uns die TU Berlin ein eigenes Terminal hingestellt, das war also sozusagen ein Zugriff auf den Großrechner – ungewöhnlich für Psychologie, zumindest damals und in Berlin.

MO: Weißt du noch, wie leistungsfähig dieser Großrechner damals war?

- RKS: Das war eben ein Großrechner! Das waren viele Räume, das war das Recheninstitut der TU Berlin, zu dem man Zugang hatte. Das war das Größte, was es damals gab. Also eine Platte für die IBM 1130 war schon drei- bis fünfmal so groß wie eine Diskusscheibe. Und dann kam das Statistikprogramm BMDP als SPSS-Vorläufer, wo man wirklich was verstehen musste. Später kam der PC, bis hin zur uneingeschränkten Verfügbarkeit von Informationstechnologie, wie wir sie heute kennen.

MO: Was sind für die heutige Psychologie die Herausforderungen der digitalen Revolution?

- RKS: Also vom Forschungsthema her ist das natürlich Big Data. Wir besitzen völlig andere, früher zwar auch teils vorhandene, aber niemals erschlossene Massendaten über institutionelles Handeln und über das Handeln der Menschen, dokumentiert etwa in sozialen Medien.

MO: Und für Promovierende der Psychologie, die heute in diese Welt erst hineinwachsen?

- RKS: Dafür gibt es wiederum internationale Bemühungen für Big Data, dazu gibt es Sommerakademien. Als ich angefangen habe, entwickelte man ein Interesse und dann musste man darin selbst Fachmann oder Fachfrau werden, denn die Unterstützungsmöglichkeiten waren relativ gering. Dafür hat man das, was man machte, besser verstanden und war besser vorbereitet als heute. Also der entscheidende Punkt ist der: Wenn ich mich für etwas interessiere, muss ich sehen, was angeboten wird. Ich muss schauen, wer publiziert da eigentlich, wer ist zentral. Wenn ich jung und hungrig bin, würde ich versuchen, dort ein Praktikum zu machen oder ein Stipendium zu bekommen um da hingehen zu können. Ein spannender Bereich liegt zum Beispiel in der Mikrogenetik – das ist völlig klar, weil diese Forschung erst jetzt erschwinglich geworden ist. Ich glaube, wichtig ist auch, sich theoretisch gut zu bewegen im Bereich der Kognition oder Neurowissenschaft. Ich begutachte selbst Forschungsanträge in verschiedenen Ländern und da kann man gut nachvollziehen, wie die Antragstellenden selbst in dieses Feld kamen. Das läuft meistens so: Es gibt eine kreative Idee und daraus entwickelt sich der Wille zu lernen, wie man das richtig erforscht. Heute gibt es dafür enorm viele Möglichkeiten und Angebote.

8. Die aktuelle Flüchtlingsdebatte

MO: Was denkt Rainer Silbereisen, der lange zum Thema Migration und Integration Jugendlicher in mehreren Ländern geforscht hat, eigentlich über die aktuelle Flüchtlingsdebatte in Deutschland?

- RKS: Das ist eine äußerst komplexe Lage. Die „Willkommenskultur“ ist leider ein leerer Begriff, die derzeitige Opposition dazu geht aber auch fehl. Ich glaube, dass Deutschland erstens aus demografischen Gründen Immigration braucht. Zweitens benötigt Deutschland eine rationale Einwanderungspolitik, nicht jede und jeder ist geeignet für Deutschland und diese Freiheit muss man haben. Unabhängig davon gibt es drittens Asylgründe und dabei sollte man überhaupt keine Kompromisse eingehen. Eines ist klar, wer Einwanderer hat, muss sie auch integrieren und befähigen, in Deutschland erfolgreich zu sein – jenseits aller Eigenständigkeit und des Bewahrens von eigenen kulturellen Elementen. Das ist die Sprache, das ist die berufliche Entwicklung und das ist das Verständnis unserer demokratischen Institution und das kostet Zeit, das kostet Geld, das kostet Aufklärung. In unserer eigenen Forschung zu Migration fanden wir, dass eine Integration eine Generation dauert. Das konnte man damals erst nicht glauben. Auch heute scheinen mir viele Deutsche die umgehende Assimilation der Flüchtlinge zu erwarten. Aus der kulturvergleichenden Forschung weiß man aber, dass das keine gute Prognose hat.

-

RKS: Die Forderung nach Assimilation bedeutet, dass Einwanderer so schnell wie möglich so deutsch sein sollen, wie wir deutsch sind. Sie sollen ihre eigene kulturelle Identität vergessen. Insbesondere die Akkulturationsforschung in Ländern wie Kanada hat aber gezeigt, dass Integration richtiger ist. Dass man nämlich kulturell in beiden Welten leben kann. Unabdingbar sind dabei natürlich die Förderung von Sprache und beruflichen Fertigkeiten, sonst können Einwanderer in einer Leistungsgesellschaft nicht erfolgreich sein. Der größte Forschungsbedarf für uns als Psychologinnen und Psychologen besteht darin, evidenzbasiert zu untersuchen, welche Integrationsmaßnahmen nun wirklich greifen und welche nicht.Seitenu

9. Die Millionenfrage

- RKS: Also heute würde ich persönlich mit meinem Hintergrund als Thema ein Weltproblem nehmen wollen: Das sind Desaster, also überregionale, natürliche oder von Menschen gemachte Katastrophen) – beispielsweise sind in Asien und der der Pazifikregion Millionen Menschen davon betroffen, ungeheure Schäden treten auf. Das nimmt alles schon wegen der Verstädterung und der Klimaveränderung zu. Und du kannst Desaster verstehen als völlige Zusammenbrüche der sozialen Infrastruktur dritter Kräfte wegen. Das kann Terror sein, das kann Krieg sein, das können Naturkatastrophen sein wie Erdbeben. All das kann dann üble Folgen für die Menschen nach sich ziehen. Es wäre interessant und wichtig, das Wechselspiel von veränderten Lebensbedingungen und kulturellen wie genetischen Voraussetzungen zu untersuchen. Wovon wir früher nur geredet haben, kann man heute erforschen, wie Kulturen in die Köpfe der Menschen kommen oder sozusagen in ihre Seele und umgekehrt, wie die Menschen in ihre Kulturen kommen. Da gibt es Entwicklungspfade, die sich aus der Lebensumwelt ergeben. Das sind biologische Pfade, das sind Handlungspfade und das ist eine komplexe Wechselwirkung. Das wäre das Thema. Desaster zu erforschen, würde mein soziales Gewissen befriedigen. Einflüsse von Lebensumwelten und Biologie zu nehmen, würde meiner Erfahrung entsprechen, dass beides wichtig ist und dass es ein Wechselspiel gibt und dass wir verstehen müssen wie dies funktioniert… Eine Million Euro würde dafür übrigens nicht reichen.

10. Und zu guter Letzt…

MO: Und die letzte Frage: Wenn du auf eine einsamen Insel gehen müsstest und nur drei Dinge mitnehmen dürftest, welche wären das?

- RKS: Also erstens ein Stück Weltliteratur, es ist egal was. Es könnte Shakespeare sein, es könnte die Bibel sein oder Darwin. Freud nicht, dafür bin ich zu sehr Psychologe. Also etwas, das tiefsitzende menschliche Dinge verarbeitet, durchstrukturiert und dir einfach Perspektiven zeigt. Das zweite wäre, glaube ich, etwas Praktisches. Ich brauche als Hobby-Ingenieur ein Handwerkszeug, sagen wir, so etwas wie ein Schweizer Offiziersmesser. Und das dritte ist, ich wollte nicht allein sein, ich bräuchte meinen Freitag zumindest.

MO: Vielen Dank für das Interview.