Anlage durch Umwelt: Verhaltensgenetische Ergebnisse richtig verstehen

Verhaltensgenetische Studien haben in den vergangenen Jahrzehnten konsistent ergeben, dass genetische Einflüsse einen substanziellen Beitrag zur Erklärung individueller Unterschiede in der menschlichen Intelligenz leisten. Werden diese Befunde jedoch missverstanden, kann dies besonders angesichts der gesellschaftlichen Bedeutung des Merkmals Intelligenz für Bildungs- und Berufserfolg zu brisanten Fehlannahmen hinsichtlich „genetischer Vorbestimmung“, eingeschränkter Entwicklungspotenziale bis hin zum Glauben an Unveränderbarkeit führen. Gleichwohl ebenso falsch wie schädlich sind Fehlannahmen, die von einer uneingeschränkten Förderbarkeit ausgehen. Vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Forschungsergebnisse versucht der vorliegende Beitrag, eine Standortbestimmung anzubieten, was wir über genetische und Umwelteinflüsse auf die Intelligenz wissen und wie diese Ergebnisse zu verstehen sind.

1. „Alles ist erblich“

Mit dieser Aussage brachte Eric Turkheimer im Jahr 2000 den Umstand auf den Punkt, dass in nahezu allen Bereichen menschlichen Erlebens und Verhaltens genetische Einflüsse von Bedeutung sind. Allerdings unterscheidet sich das Ausmaß genetischer Einflüsse von Merkmal zu Merkmal teilweise beträchtlich. Für die kognitive Intelligenz (vgl. Neubauer & Stern, diese Ausgabe) werden über die Lebensspanne hinweg Erblichkeiten zwischen 30 und 80 % berichtet, wobei die Mehrzahl der Studien Werte in der Größenordnung von 50-60 % berichtet. Um zu verstehen, was diese Zahlen bedeuten, oder, wichtiger noch, was sie nicht bedeuten, sollen einige wesentliche Grundbegriffe der Verhaltensgenetik in diesem Beitrag zunächst kurz beschrieben werden. Dies ist schon deshalb erforderlich, weil Erblichkeit intuitiv oft missverstanden und gleichgesetzt wird mit genetischer Vorbestimmung und in der Folge Unveränderbarkeit. Diese Deutung ist falsch, wie der folgende Abschnitt aufzeigen wird.

Verhaltensgenetische Forschung kann unterteilt werden in quantitative Genetik und Molekulargenetik. Während ein zentrales Anliegen der Molekulargenetik in der Identifikation spezifischer Gene besteht, beschäftigt sich die quantitative Genetik mit den Ursachen interindividueller Differenzen in psychologischen Merkmalen und versucht, die relative Bedeutung von genetischen und Umwelteinflüssen zu bestimmen. Im Mittelpunkt stehen somit ausschließlich Unterschiede zwischen Individuen und nicht etwa der absolute Intelligenz-Wert einer einzelnen Person. Mithin können quantitativ genetische Studien Antworten geben auf die Frage „Warum unterscheiden sich Menschen in ihrer Intelligenz?“ Auf Fragen, wie der gemessene Intelligenzquotient (IQ) einer Person zustande kommt oder wie sehr der IQ dieser Person durch geeignete Fördermaßnahmen positiv verändert werden kann, geben weder die quantitative Genetik noch die Molekulargenetik direkte Antworten.

Zu den klassischen methodischen Zugängen der quantitativen Genetik gehören Zwillings- und Adoptionsstudien. Dabei nutzen VerhaltensgenetikerInnen die Möglichkeit, Daten von Personen zu erheben, deren genetische Ähnlichkeiten und Umweltähnlichkeiten bekannt sind. Beispielsweise sind Adoptiveltern und ihre adoptierten Kinder genetisch nicht verwandt, sie teilen jedoch Umwelteinflüsse, die zu ihrer Ähnlichkeit beitragen können, wie etwa den gleichen Wohnort oder die gleiche soziale Schicht. Dieser Umstand wird in Adoptionsstudien genutzt: Weisen Adoptiveltern und ihre adoptierten Kinder in einem Merkmal bedeutsame Ähnlichkeit auf, wird davon ausgegangen, dass diese umweltbedingt sind. In Zwillingsstudien ist die methodische Herangehensweise grundsätzlich ähnlich. Eineiige Zwillinge (EZ) teilen 100 % der genetischen Effekte, da sie einer einzigen befruchteten Eizelle entstammen, während zweieiige Zwillinge (ZZ) im Durchschnitt eine genetische Ähnlichkeit von 50 % aufweisen. EZ sind somit, vereinfacht gesagt, genetisch doppelt so ähnlich sind wie ZZ, wobei hier anzumerken ist, dass sich diese Aussage allein auf diejenigen Genorte bezieht, an denen zwischen Individuen überhaupt Unterschiede auftreten (vgl. Markett et al., diese Ausgabe). Sind EZ nun in einem untersuchten Merkmal ähnlicher als ZZ, so lässt dies auf die Bedeutung genetischer Faktoren schließen. Zusätzlich sind jedoch Umwelteinflüsse zu berücksichtigen, die sich ebenfalls in charakteristischer Weise auf die beobachteten Ähnlichkeiten von EZ und ZZ auswirken können. In der Verhaltensgenetik werden zwei Arten von Umwelteinflüssen unterschieden: geteilte Umwelteinflüsse (c2 von „common environment“) beschreiben dabei solche Faktoren, die zur Ähnlichkeit gemeinsam aufwachsender Individuen beitragen, wie etwa der Bildungsstand der Eltern, der sich über das Verhalten der Eltern auf die Kinder auswirkt. So könnte es sein, dass gebildetere Eltern ihren Kindern häufiger intellektuell-stimulierende Angebote machen (z. B. Museums- oder Theaterbesuche), was auf Seiten der Kinder zu einem ähnlichen Interesse für Kunst und Kultur beiträgt. Nichtgeteilte Umwelteinflüsse (meist mit e2 benannt) bezeichnen hingegen Faktoren, die zur Unähnlichkeit von Individuen beitragen. Dies könnten im Falle von Zwillingen getrennte FreundInnen sein oder auch der Besuch getrennter Schulklassen mit den damit verbundenen Unterschieden, etwa verschiedenen LehrerInnen, klassenspezifischen Leistungsniveaus, etc.

Der Vergleich von EZ und ZZ erlaubt es nun, die relative Bedeutung der drei beschriebenen Einflussgrößen zu schätzen. Die dazu verwendeten Formeln und statistischen Modelle finden sich in der einschlägigen Literatur (z. B. Plomin, DeFries, Knopik & Neiderhiser, 2013). Der resultierende genetische Beitrag wird dabei häufig als Erblichkeit (h2 von „heritability“) bezeichnet. Unter Erblichkeit wird das Ausmaß verstanden, in dem Unterschiede zwischen Personen durch genetische Unterschiede erklärt werden können. Dies wird üblicherweise in Prozent angegeben. Eine Erblichkeit von h2 = .60 bedeutet also, dass 60 % der Unterschiede im untersuchten Merkmal darauf zurückgehen, dass die untersuchten Personen sich genetisch unterscheiden. Die Effekte geteilter Umwelt werden meist mit c2 angegeben, während Effekte der nichtgeteilten Umwelt typischerweise als e2 bezeichnet werden.

Klassische Zwillingsstudien haben in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Bereichen dazu beigetragen, die Bedeutung genetischer Einflüsse aufzuzeigen. Es soll an dieser Stelle jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass für die Gültigkeit der Befunde aus Zwillingsstudien einige zusätzliche Annahmen erforderlich sind (vgl. Plomin et al., 2013). Um methodische Einschränkungen in den klassischen Zwillings- und Adoptionsdesigns auszugleichen, werden in aktuellen verhaltensgenetischen Studien daher neben ein- und zweieiigen Zwillingen zunehmend auch Geschwister sowie Eltern in die Erhebung einbezogen.

2. Intelligenz ist besonders erblich

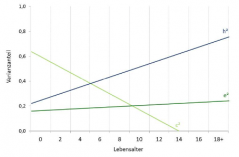

Abbildung 1: Entwicklung der Bedeutung genetischer und Umwelteinflüsse auf die Intelligenz über die Lebensspanne. Anmerkung: Die abgebildeten Schätzungen stellen eine Zusammenfassung der Darstellungen aus Übersichtsarbeiten von Plomin und Spinath (2004) sowie Tucker-Drob et al. (2013) dar. h2 = Erblichkeit, c2 = Einflüsse geteilter Umwelt, e2 = Einflüsse nichtgeteilter Umwelt. © Frank Spinath

Abbildung 1: Entwicklung der Bedeutung genetischer und Umwelteinflüsse auf die Intelligenz über die Lebensspanne. Anmerkung: Die abgebildeten Schätzungen stellen eine Zusammenfassung der Darstellungen aus Übersichtsarbeiten von Plomin und Spinath (2004) sowie Tucker-Drob et al. (2013) dar. h2 = Erblichkeit, c2 = Einflüsse geteilter Umwelt, e2 = Einflüsse nichtgeteilter Umwelt. © Frank Spinath

Hinsichtlich der Intelligenz wurden bereits 1981 Überblicksarbeiten auf der Grundlage von Zwillingsdaten sowie weiterer Verwandtschaftsgruppen veröffentlicht (Bouchard & McGue, 1981). Diese Daten legten nahe, dass genetische Einflüsse zwischen 50 und 60 % der interindividuellen Unterschiede in der Intelligenz erklärten. Jüngere Überblicksartikel (z. B. Tucker-Drob, Briley & Harden, 2013) zeigen zudem einen Zuwachs der Bedeutung genetischer Einflüsse über die Lebensspanne, wie die folgende Abbildung verdeutlicht.

Während im frühen Kindesalter vor allem Effekte der geteilten Umwelt (c2) für die Erklärung der Unterschiede in Intelligenzwerten verantwortlich sind, spielen diese bereits ab dem frühen Erwachsenenalter keine bedeutsame Rolle mehr. Der Abnahme der Bedeutung geteilter Umwelteinflüsse steht die Zunahme der Bedeutung genetischer Einflüsse gegenüber, die von etwas mehr als 20 % der Intelligenzunterschiede im frühen Kindesalter über ca. 40-50% zum Schulanfang bis hin zu 60 % und mehr im Erwachsenenalter erklären. Dies bedeutet, dass für die Antwort auf die Frage, warum Menschen unterschiedliche Intelligenzausprägungen aufweisen, Gene mit dem Alter an Bedeutung gewinnen. Wie ist dies erklärbar? Zum einen kommt hier vermutlich das zunehmende Zusammenspiel von Anlage und Umwelt zum Tragen. Während Individuen im frühen Kindesalter noch stark den Vorgaben des Elternhauses unterliegen, nehmen mit zunehmendem Alter die individuellen Freiheiten bezüglich der Tagesgestaltung zu. Dies schließt die Beschäftigung mit lern- und leistungsrelevanten Aktivitäten (z. B. die aufgewendete Zeit für die Hausaufgabenbearbeitung) ein. Es ist anzunehmen, dass Personen, deren Genotyp sich im Kontext von Lern- und Leistungsverhalten vorteilhaft auswirkt und zu Erfolgserlebnissen beiträgt, auch zu einer verstärkten Zuwendung zu lern- und leistungsförderlichen Umwelten neigen. Der Genotyp repräsentiert die exakte genetische Ausstattung eines Individuums, also den individuellen Satz von Genen. Der Umstand, dass bestimmte Genotypen aktiv Umwelten aufsuchen und gestalten, wird auch als aktive Anlage-Umwelt-Korrelation bezeichnet.

Allgemein wird mit Anlage-Umwelt-Korrelation (auch als rGE abgekürzt) der Umstand bezeichnet, dass Genotypen sich nicht zufällig auf die Gesamtheit der möglichen Umwelten verteilen, sondern systematische Zusammenhänge zwischen Genotypen und Umwelten bestehen. Drei Arten von rGE werden unterschieden: Von passiver rGE ist die Rede, wenn Eltern an ihre Kinder sowohl genetische als auch Umweltfaktoren weitergeben, die sich auf ein bestimmtes Merkmal auswirken. So könnten etwa musikalische Eltern an ihre Kinder Gene weitergeben, die sich günstig auf die Musikalität auswirken. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass musikalische Eltern ihren Kindern eine Umwelt anbieten (beispielsweise indem Instrumente im Haus vorhanden sind und gemeinsam musiziert wird), die ebenfalls die Musikalität fördert. Reaktive rGE umschreibt hingegen, dass Umwelten auf genetische Anlagen von Individuen reagieren. Wenn Personen beispielsweise aufgrund genetischer Anlagen zur Impulsivität neigen, ist es möglich, dass das soziale Umfeld der Person darauf mit Ablehnung und Zurückweisung reagiert. Mit aktiver rGE schließlich ist gemeint, dass Individuen aufgrund ihrer genetischen Anlagen bestimmte Umwelten aufsuchen und nach ihren Möglichkeiten gestalten, während sie andere Umwelten vermeiden. So sollten Personen, die aufgrund genetischer Faktoren zu risikoreichen Aktivitäten tendieren, häufiger in Extremsportkreisen anzutreffen sein.

Die relative Bedeutung von genetischen und Umweltfaktoren ändert sich jedoch nicht nur über die Lebensspanne. Auch bei der Betrachtung von Anlage- und Umwelteinflüssen zu einem Zeitpunkt finden sich unterschiedliche Erblichkeiten, beispielsweise entlang des Kontinuums sozioökonomischer Faktoren wie dem familiären Einkommen. Typischerweise nimmt die Erblichkeit für das Merkmal Intelligenz mit zunehmendem elterlichen Einkommen und ansteigendem sozioökonomischem Status zu, was als Anlage-Umwelt-Interaktion gedeutet werden kann. Von Anlage-Umwelt-Interaktion (GxE für „Gene-Environment Interaction“) wird gesprochen, wenn Umwelteinflüsse auf Individuen aufgrund deren unterschiedlicher genetischer Ausstattung verschieden wirken. Es kann angenommen werden, dass solche Wechselwirkungen von genetischen und Umweltfaktoren häufig sind, obwohl solche Phänomene beim Menschen erst in jüngster Zeit wissenschaftlich nachgewiesen wurden. Ein prominentes Beispiel stellt die Studie von Caspi et al. (2002) dar, in der gezeigt wurde, dass ungünstige Lebensbedingungen im Kindesalter dann ein besonderes Risiko für die spätere Entwicklung antisozialer Verhaltenstendenzen darstellten, wenn die Kinder einen zusätzlichen genetischen Risikofaktor besaßen.

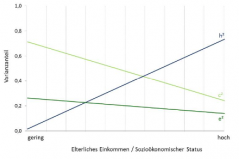

Hinweise auf GxE lassen sich auch ohne die Einbeziehung konkreter Genkandidaten finden. Wenn sich etwa die Erblichkeitsschätzungen (h2) für ein und dasselbe Merkmal in Abhängigkeit von Umweltbedingungen stark unterscheiden, liegt es ebenfalls nahe, dass GxE bedeutsam ist. Dies entspricht dem in Abbildung 2 dargestellten Befundmuster.

Abbildung 2: Unterschiedliche Bedeutung genetischer und Umwelteinflüsse auf die Intelligenz entlang des sozioökonomischen Kontinuums. Anmerkung: Die abgebildeten Schätzungen beruhen auf zahlreichen internationalen Zwillingstudien. Adaptierte Abbildung aus Tucker-Drob et al. (2013). h2 = Erblichkeit, c2 = Einflüsse geteilter Umwelt, e2 = Einflüsse nichtgeteilter Umwelt. © Frank Spinath

Abbildung 2: Unterschiedliche Bedeutung genetischer und Umwelteinflüsse auf die Intelligenz entlang des sozioökonomischen Kontinuums. Anmerkung: Die abgebildeten Schätzungen beruhen auf zahlreichen internationalen Zwillingstudien. Adaptierte Abbildung aus Tucker-Drob et al. (2013). h2 = Erblichkeit, c2 = Einflüsse geteilter Umwelt, e2 = Einflüsse nichtgeteilter Umwelt. © Frank Spinath

Wenngleich diese Ergebnisse bislang vornehmlich auf Daten jüngerer Stichproben beruht, ist das beobachtete Phänomen insbesondere von inhaltlichem Interesse. Plausibel erscheint in diesem Zusammenhang die Interpretation, dass eine gute materielle Versorgung und höhere Bildung auf Seiten der Eltern mit förderlicheren Umweltbedingungen für die Intelligenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen einhergeht. Vor allem aber sind diese günstigen Bedingungen zwischen den hinsichtlich ihres sozioökonomischen Status bevorteilten Familien ähnlich. Die geringeren Umweltunterschiede bewirken, dass genetisch beeinflusste Unterschiede sich stärker entfalten.

Demgegenüber spielen am unteren Rand der sozioökonomischen Verteilung Effekte der geteilten Umwelt (c2) eine größere Rolle zur Erklärung von interindividuellen Unterschieden in der Intelligenz. Offensichtlich findet also in manchen Familien auch unter ungünstigeren Rahmenbedingungen mehr Förderung und Unterstützung der Intelligenzentwicklung der Kinder und Jugendlichen statt als in anderen Familien. Wichtig wäre es, in genetisch-informativen Studien und unter Einbeziehung repräsentativer Stichproben ein besseres Verständnis davon zu erlangen, welche Verhaltensweisen und elterlichen Angebote es konkret sind, die diesen Effekt erzeugen. Dazu ist es zwingend erforderlich, insbesondere förderrelevante Umwelteinflüsse in den Familien detailliert zu erfassen. Dies ist mit aufwändigen Studiendesigns verbunden, stellt jedoch die einzige Möglichkeit dar, derartige Umwelteffekte unter Kontrolle genetischer Einflüsse zu identifizieren. Ein aktuelles Projekt, das sich der Entstehung sozialer Ungleichheit im Rahmen eines erweiterten Zwillings-Familien-Designs widmet, ist die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Studie TwinLife (http://www.twin-life.de; 21.11.2014).

3. Wir wissen bislang nicht, welche Gene mit Intelligenzunterschieden assoziiert sind

Im Gegensatz zur quantitativen Genetik beschäftigt sich die Molekulargenetik mit der Suche nach spezifischen Genen bzw. genetischen Mechanismen, die mit komplexen Verhaltensweisen assoziiert sind. In den vergangenen Jahren haben sich in diesem Forschungsgebiet atemberaubende technische Entwicklungen vollzogen. So kann aktuell mit vergleichsweise geringem Aufwand die DNA von Personengruppen, die sich in relevanten Merkmalen unterscheiden, an einer sehr großen Zahl von Genorten (Loci) verglichen werden. Geprüft wird dabei in der Regel, ob es bedeutsame Unterschiede in der Auftretenshäufigkeit sogenannter SNPs (single nucleotide polymorphisms) zwischen den Gruppen gibt. SNPs sind einzelne Basenpaare, die sich in der Population unterscheiden und mit gemessenen Merkmalsunterschieden assoziiert sein können.

Dieses Vorgehen hat sich vor allem in der medizinischen Forschung bewährt und eine Vielzahl genetischer Kandidaten hervorgebracht, die beispielsweise mit Stoffwechselprozessen oder kardiovaskulären Erkrankungen in Zusammenhang stehen. Das National Human Genome Research Institute bietet online einen ständig aktualisierten und beeindruckenden Atlas der Ergebnisse genomweiter Assoziationsstudien (GWAS) an, der die bislang gewonnenen Erkenntnisse katalogisiert (http://www.ebi.ac.uk/fgpt/gwas/; 1.7.2015).

Im Bereich komplexer psychologischer Merkmale wie der Intelligenz oder der Persönlichkeit ist dieser Forschungsansatz bislang jedoch weitaus weniger erfolgreich. Oftmals wird der mangelnde Erfolg bei der Identifikation von Genen für erbliche Merkmale als „missing heritabilty“ (fehlende Erblichkeit) bezeichnet, was irreführend ist, da es strenggenommen nicht an Belegen für die Erblichkeit mangelt, sondern an gesicherter Erkenntnis über die beteiligten Gene sowie deren Wirkmechanismen. So resümieren zwei Experten in einer aktuellen Übersichtsarbeit zur Genetik der Intelligenz, in der die größten molekulargenetischen Studien bis ins laufende Jahr gesichtet wurden, dass derzeit trotz größter Anstrengungen kein belastbarer und genomweit signifikanter SNP-Befund existiert (Plomin & Deary, 2015). So wurden in der bislang größten GWAS zu Intelligenzunterschieden annähernd 18,000 Kinder untersucht (Benyamin et al., 2014). Diese großen Stichproben sind erforderlich, um signifikante Befunde überhaupt zu ermöglichen, da derzeit angenommen wird, dass die Bedeutung einzelner Genorte, die mit individuellen Unterschieden in der Intelligenz zusammenhängen könnten, winzig klein ist und diese jeweils vermutlich nicht einmal 0.2 % dieser Unterschiede erklären.

4. Von der Kunst, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten

Vor dem Hintergrund des skizzierten Forschungsstandes zur Genetik der Intelligenz ist offenkundig, dass zum jetzigen Zeitpunkt genetisch begründete Vorhersagen über die individuelle Intelligenzentwicklung oder die Grenzen der Veränderbarkeit nicht möglich sind. Um Letztere zu untersuchen, bedarf es geeigneter Trainingsstudien und Interventionsdesigns. Das aus der Verhaltensgenetik hervorgehende Wissen bleibt insofern zunächst beschränkt auf die Identifikation systematischer Wirkgrößen zur Erklärung von Unterschiede zwischen Individuen.

Dies würde sich mit der Identifizierung von intelligenzrelevanten Loci insofern ändern, als ab diesem Moment für jedes Individuum bestimmt werden könnte, in welchem Ausmaß eine Person merkmalspositive genetische Marker besitzt. Angesichts der zu erwartenden geringen Effektstärken einerseits und dem Mangel an Wissen über die differentielle Wirkweise von Umwelteinflüssen in Abhängigkeit von individuellen genetischen Profilen andererseits, dürfte jedoch auf lange Sicht die Vorhersagegüte und damit verbunden der praktische „Nutzen“ einer genetischen Diagnostik zur Intelligenzentwicklung gering sein.

Dies bedeutet freilich nicht, dass die mögliche Entdeckung entsprechender Loci, neben ihrem augenscheinlichen Wert für die wissenschaftliche Grundlagenforschung, nicht doch rasch gesellschaftliche Konsequenzen nach sich zöge; seien sie politischer, wirtschaftlicher oder juristischer Natur. Exemplarisch sei in diesem Kontext der Fall des im Jahre 2009 in Italien verurteilten Mörders Abdelmalek Bayout genannt, der für seine Tat ein geringeres Strafmaß erhielt, nachdem bei ihm eine „ungünstige“ Variante des Monoamino-Oxidase A Gens (MAOA) nachgewiesen worden war (http://www.nature.com/news/2009/091030/full/news.2009.1050.html; 18.08.2014); einem Gen, das im Kontext ungünstiger Umweltbedingungen einen Risikofaktor für die Entwicklung antisozialer Verhaltenstendenzen darstellt (Caspi et al, 2002; Taylor & Kim-Cohen, 2007)

Dass disziplinübergreifend nicht länger nach der Bedeutung von Anlage versus Umwelteinflüssen gefragt wird, sondern stattdessen zunehmend ein Verständnis dafür erwächst, dass Anlagen nur durch bzw. vor dem Hintergrund von Umwelten (nature via nurture) Einfluss nehmen, und ebenso Umwelten in Abhängigkeit unserer Anlagen verschieden wirken können (nurture via nature bzw. Anlage-Umwelt-Interaktion), ist ein entscheidender Fortschritt. Um bei der Erforschung dieses komplexen Zusammenspiels erfolgreich zu sein, bedarf es multidisziplinärer, genetisch-informativer Studien.

Anmerkung: Teile dieses Aufsatzes sind aus folgendem Buchbeitrag des Autors übernommen:

Spinath, F. M. (2010). Intelligenzforschung: Fluch und Fortschritt 2.0. In D. H. Rost (Hrsg.), Intelligenz, Hochbegabung, Vorschulerziehung, Bildungsbenachteiligung (S. 11-35). Münster: Waxmann.

Literatur

Benyamin, B., Pourcain, B., Davis, O. S., Davies, G., Hansell, N. K., Brion, M. J., et al. (2014). Childhood intelligence is heritable, highly polygenic and associated with FNBP1L. Molecular Psychiatry, 19, 253-258.

Bouchard, T. J., Jr. & McGue, M. (1981). Familial studies of intelligence: a review. Science, 212, 1055-1059.

Caspi, A., McClay, J., Moffitt, T. E., Mill, J., Martin, J., Craig, I. W., Taylor, A. & Poulton, R. (2002). Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children. Science, 297, 851-854.

Plomin, R. & Deary, I. J. (2015). Genetics and intelligence differences: five special findings. Molecular Psychiatry, 20, 98-108.

Plomin, R., DeFries, J. C., Knopik, V. S. & Neiderhiser, J. M. (2013). Behavioral Genetics (6th edition). New York, NY: Worth Publishers.

Plomin, R. & Spinath, F. M. (2004). Intelligence: Genetics, genes, and genomics. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 112-129.

Taylor, A. & Kim-Cohen, J. (2007). Meta-analysis of gene–environment interactions in developmental psychopathology. Development and Psychopathology, 19, 1029-1037.

Tucker-Drob, E., Briley, D. A. & Harden, K. P. (2013). Genetic and environmental influences on cognition across development and context. Current Directions in Psychological Science