Die Bedeutung der menschlichen Intelligenz im 21. Jahrhundert

Intelligenz ist zweifellos in der öffentlichen Diskussion eines der umstrittensten psychologischen Merkmale. Die Einen sehen in ihr ein fragwürdiges Konstrukt und finden anderes wichtiger für den Erfolg der Einzelnen und der Gesellschaft, etwa die Begeisterungsfähigkeit, die sogenannte emotionale Intelligenz oder die Motivation. Andere malen das Abrutschen der Gesellschaft durch weniger intelligente Zuwanderer an die Wand. Vor diesem Hintergrund ist eine informierte Debatte notwendig, die sich am neuesten Stand der Wissenschaft orientiert, wie er in dem Buch von Stern und Neubauer (2013) dargestellt wird.

1. Moderne Industrie- und Informationsgesellschaften sind auf geistig flexible Menschen angewiesen

Intelligenz im klassischen Sinne meint ein individuelles Personenmerkmal einer allgemeinen kognitiven Leistungsfähigkeit. Intelligentere können Informationen schneller verarbeiten, geistige Probleme besser lösen bzw. besser logische Probleme lösen sowie schneller und effizienter lernen. Intelligenz ist zudem bedeutsam mit Kreativität korreliert bzw. – wie neuere Studien nahelegen (Jauk, Benedek & Neubauer, 2014) – eine Voraussetzung für kreative Leistungen. Damit haben Intelligentere bessere geistige Voraussetzungen, um Neues zu erfinden und zu entdecken, was letztlich einer gesamten Volkswirtschaft zugutekommen kann und auch sollte. Die bestmögliche Förderung von kognitiv Begabten sollte unseres Erachtens daher zu einem gesamtgesellschaftlichen Anliegen werden.

Damit Menschen mit entsprechenden Potenzialen diese auch bestmöglich realisieren können, müssen überdurchschnittlich intelligente Menschen vor allem in der Schule so gefördert werden, dass sie ihre allgemeine Intelligenz in spezifische Höchstleistungen ummünzen können, etwa in Mathematik und Naturwissenschaften, aber auch in der Ökonomie, im sozialen Bereich und in Geisteswissenschaften. Das gelingt bislang nur unzureichend, weil überdurchschnittlich intelligente Schülerinnen und Schüler nicht genügend gefördert werden und weil es viele intelligente Arbeiter- und Einwandererkinder nicht aufs Gymnasium schaffen und somit unentdeckt in geistig weniger anregenden Schulen nicht die Förderung erfahren, die sie verdienen. Dabei sollte man den Blick nicht nur auf die wenigen sogenannten Hochbegabten richten, sondern auf die 15 bis 20 Prozent deutlich überdurchschnittlich Intelligenten. Und selbstverständlich sprechen wir uns damit nicht gegen eine bestmögliche Förderung der weniger Intelligenten aus; hier bestehen allerdings in unserer Sicht gegenwärtig weniger Defizite als bei der Förderung Begabter.

2. Intelligenz ist messbar

Umgangssprachlich werden heute alle möglichen Fähigkeiten als Intelligenz bezeichnet. So spricht man von sozialer oder emotionaler Intelligenz, aber diese Begriffe sind bislang noch nicht so stringent definiert wie die kognitive Intelligenz. Vor allem aber erreichen bislang entwickelte Tests für soziale und emotionale Intelligenzen (bzw. Kompetenzen) noch nicht annähernd die Messgenauigkeit kognitiver Intelligenztests. Messgenauigkeit meint hier, inwieweit ein Testergebnis mit Verhaltensindikatoren im Leben, wie zum Beispiel schulische oder berufliche Leistungen, Erfolg im Sozialverhalten etc. in Zusammenhang stehen. Kognitive Intelligenztests erreichen hier im Allgemeinen deutlich höhere Zusammenhänge. Tests für kognitive Intelligenz umfassen vor allem Aufgaben für schlussfolgerndes Denken, sprachliche und mathematische Fähigkeiten, räumliches Vorstellungsvermögen und effiziente Gedächtnisleistungen. Kurz: die generelle Fähigkeit, die Welt in ihren Regeln zu erfassen und wechselnde Aufgaben zu bewältigen. Diese Denkfähigkeit kann man mithilfe von Intelligenztests messen. Und man kommt – was den Begriff Intelligenz wissenschaftlich tragfähig macht – bei Wiederholung auch mit unterschiedlichen Tests auf einen vergleichbaren Wert: den sogenannten Intelligenzquotienten (IQ).

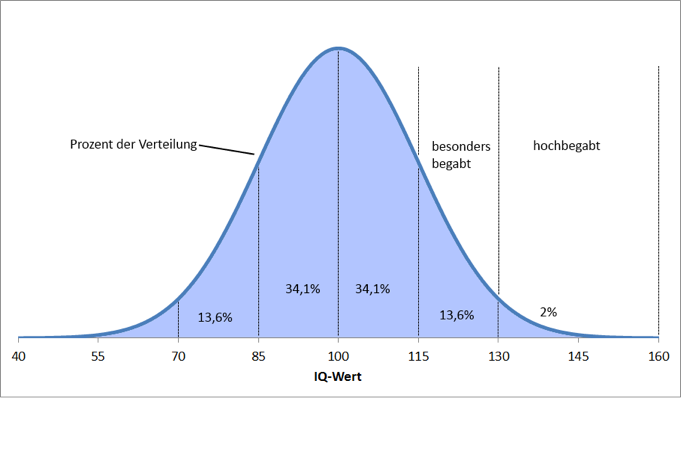

bildung 1. Verteilung des IQs in der Bevölkerung. © Aljoscha NeubauerDer IQ gibt an, wie intelligent eine Testperson im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen aus derselben Bevölkerung ist. Intelligenzvergleiche zwischen sehr unterschiedlichen Gruppen, etwa Völkern, sind unseres Erachtens nicht sinnvoll, weil Intelligenztests kulturell geprägt sind. Mit einem IQ von 100 verfügt man über durchschnittliche

Intelligenz (siehe Abbildung 1). Zwei Drittel der Bevölkerung haben einen IQ zwischen 85 und 115. Rund 17 Prozent können mit einem IQ von mehr als 115 als überdurchschnittlich intelligent gelten, und 2 Prozent mit einem IQ von mehr als 130 als hochbegabt.

bildung 1. Verteilung des IQs in der Bevölkerung. © Aljoscha NeubauerDer IQ gibt an, wie intelligent eine Testperson im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen aus derselben Bevölkerung ist. Intelligenzvergleiche zwischen sehr unterschiedlichen Gruppen, etwa Völkern, sind unseres Erachtens nicht sinnvoll, weil Intelligenztests kulturell geprägt sind. Mit einem IQ von 100 verfügt man über durchschnittliche

Intelligenz (siehe Abbildung 1). Zwei Drittel der Bevölkerung haben einen IQ zwischen 85 und 115. Rund 17 Prozent können mit einem IQ von mehr als 115 als überdurchschnittlich intelligent gelten, und 2 Prozent mit einem IQ von mehr als 130 als hochbegabt.

3. Intelligenz ist wichtig, andere Fähigkeiten oder Persönlichkeitsmerkmale werden überschätzt

In den vergangenen 15 Jahren wurde eine Reihe sogenannter Meta-Studien zur Validität von Intelligenztests publiziert (Überblick bei Stern & Neubauer, 2013, Kap. 6). Diese zeichnen ein ganz klares Bild: Kognitive Intelligenz ist von großer Bedeutung für Erfolge in Schule, Ausbildung und Beruf und damit eine zentrale Vorhersagevariable für die Leistungsfähigkeit der/des Einzelnen. Natürlich kommt es vor, dass weniger intelligente Schülerinnen/Schüler bessere Schulleistungen erbringen als intelligentere. Das zeigt aber nur, dass es der Schule es nicht gelungen ist, die bei einem Individuum vorhandenen Intelligenzressourcen zu nutzen. Selbstverständlich ist Intelligenz nicht der einzige Erfolgsfaktor und auch kein Erfolgsgarant für jedes Individuum, aber von allen beobachtbaren bzw. messbaren Persönlichkeitseigenschaften von Menschen ist sie laut der überwiegenden Mehrzahl der Studien empirisch der bedeutendste.

Es gibt einige andere Faktoren, die Einfluss auf den schulischen und beruflichen Erfolg haben, etwa Fleiß, die Motivation, Leistung zu erbringen, Ausdauer und Disziplin, das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, Sozialkompetenz. Sie sind aber generell nicht so wirkungsmächtig wie die Intelligenz (für empirische Evidenz siehe Stern & Neubauer, 2013, Kap. 7). Berichte, wonach Fleiß, Selbstdisziplin oder – nach jüngsten Studien – „Grit“‘ (Entschlossenheit) schulische und berufliche Erfolge viel besser erklären können, beruhen zumeist auf Studien an bereits im Hinblick auf Intelligenz selegierten Stichproben, wie zum Beispiel Testpersonen in amerikanischen Highschools (Duckworth & Seligman, 2005). Es ist leicht nachvollziehbar, dass im Falle einer Vorselektion im Hinblick auf Intelligenz dann andere Persönlichkeitsmerkmale den späteren Erfolg mehr bestimmen. Wenn in einer Gruppe ähnlich intelligente Personen im Hinblick auf ihre Erfolge in Ausbildung oder Beruf verglichen werden, ist es naheliegend, dass die eher geringen Unterschiede in der Intelligenz den Erfolg nicht mehr so gut erklären können wie die in dieser Gruppe nach wie vor bestehenden Unterschiede in der Motivation, in der Selbstdisziplin etc. und daraus resultierendem Lernverhalten bzw. Arbeitseinsatz.

Wissenschaftlich nicht haltbar ist auch der Mythos, besonders begabte Menschen hätten mehr soziale oder psychische Probleme als ihre Mitmenschen bzw. wenn besonders Hochbegabte tatsächlich als sozial unangepasste „Nerds“ erscheinen, ist das in der Regel als Folge unverständiger Reaktionen der Umwelt auf das Verhalten Hochbegabter und nicht als Begleiterscheinung einer sehr hohen Intelligenz zu interpretieren (siehe Winner, 1998). Inzwischen zeigen viele Studien, dass selbst Hochbegabte – von wenigen Ausnahmen abgesehen – ihren Weg gleich gut oder oft sogar besser durchs Leben finden als andere. Besonders beeindruckend ist in dieser Hinsicht die amerikanische Längsschnittstudie „Study of Mathematically Precocious Youth (SMPY)“ von David Lubinski und Kolleginnen/Kollegen (Lubinski, Benbow, Webb & Bleske-Rechek, 2006), die selbst im Vergleich Hochbegabter (oberste 2 %) mit Höchstbegabten (oberste 0.1 %) noch zeigen konnten, dass diese Unterschiede noch für den späteren Berufserfolg relevant sind. Dies widerlegt die häufig postulierten „Schwellenmodelle“ der Intelligenz: Nach einer Version solcher Modelle sei Intelligenz nur bis zu einem IQ von 120 relevant, darüber hinaus würden andere Faktoren wichtiger werden (Wissen, Fleiß, etc. s.o.). Nach einer anderen Schwellenmodellvariante würde der Zusammenhang zwischen Intelligenz und Kreativität nur bis zu einem Schwellenwert bestehen, das heißt Intelligenz wäre eine Voraussetzung für Kreativität nur bis IQ 120, darüber hinaus würde ein Mehr an Intelligenz kein Mehr an Kreativität mehr bedeuten. Auch dieser Einwand wurde jüngst empirisch entkräftet (Jauk, Benedek, Dunst & Neubauer, 2013): Wenn man nicht einfach kreative (Alltags-)Aktivitäten, sondern tatsächlich erreichte und bedeutsame kreative Leistungen (Publikationen, Kompositionen, Ausstellungen, Erfindungen, Patente, etc.) betrachtet, spielt Intelligenz auch im Bereich über 120 noch eine bedeutsame Rolle.

4. Das Zusammenwirken von Genen und Umwelt macht den Unterschied

Die Wissenschaft hat noch nicht alle Rätsel der Intelligenzentwicklung gelöst, aber schon eine ganze Reihe. Inzwischen ist unstrittig, dass Intelligenzunterschiede in hoch entwickelten Gesellschaften zu einem großen Teil auf Unterschiede in der genetischen Ausstattung zurückzuführen sind (für einen Überblick siehe Deary, Johnson & Houlihan, 2009). Es gibt nicht das

Intelligenz-Gen, aber ein Orchester von Genen bestimmt maßgeblich unsere geistigen Fähigkeiten. Die Gene legen unser Intelligenzpotenzial fest. In welchem Ausmaß es zum Tragen kommt, entscheidet die Umwelt. Hier ist die

Analogie zur Pflanzenwelt hilfreich: Auch Weizensamen produzieren genetisch bedingt unterschiedlich große und ertragreiche Weizenähren. Diese genetisch bedingten Unterschiede werden aber gering ausfallen, wenn die Umweltbedingungen hinsichtlich Sonne, Wasser und Bodenqualität ungünstig sind, hingegen werden die Unterschiede zwischen genetisch unterschiedlichen Weizensamen umso unterschiedlicher ausfallen, je günstiger diese Umweltbedingungen sind. In Zwillingsstudien wurde ermittelt, dass die Unterschiede zwischen Menschen in der

Intelligenz in etwa zu 50 bis 80 Prozent durch Unterschiede in den Genen erklärbar sind; der verbleibende Rest auf 100 Prozent ist durch die unterschiedlichen

Umwelteinflüsse zurückzuführen. Zu der großen Bandbreite dieser prozentualen Einflüsse kommt es aufgrund von Unterschieden in den untersuchten Gruppen. Je mehr k © Deutsche Verlags-Anstaltognitive Entwicklungsmöglichkeiten die Teilnehmerinnen/Teilnehmer einer Studie hatten bzw. je mehr die Umweltbedingungen fair und gleich für alle waren und sind, desto stärker zeigen sich genetisch bedingte Intelligenzunterschiede. Wenn alle Menschen die exakt gleichen Chancen hätten, ihr genetisches Potenzial in Bezug auf kognitives Lernen umzusetzen, dann wären die immer noch beobachtbaren Unterschiede in der Lernfähigkeit der Menschen zu 100 Prozent durch ihre genetische Ausstattung bedingt (siehe Stern & Neubauer, 2013, Kap. 4).

© Deutsche Verlags-Anstaltognitive Entwicklungsmöglichkeiten die Teilnehmerinnen/Teilnehmer einer Studie hatten bzw. je mehr die Umweltbedingungen fair und gleich für alle waren und sind, desto stärker zeigen sich genetisch bedingte Intelligenzunterschiede. Wenn alle Menschen die exakt gleichen Chancen hätten, ihr genetisches Potenzial in Bezug auf kognitives Lernen umzusetzen, dann wären die immer noch beobachtbaren Unterschiede in der Lernfähigkeit der Menschen zu 100 Prozent durch ihre genetische Ausstattung bedingt (siehe Stern & Neubauer, 2013, Kap. 4).

Die Vererbung der Intelligenzunterschiede führt aber nicht dazu, dass einzelne Familien oder Gruppen immer intelligenter oder immer weniger intelligent würden. Von Generation zu Generation werden die Gene neu gemischt und dabei gibt es eher eine Tendenz zur Mitte als zu den Extremen. Deshalb ist die Angst, weniger intelligente Zuwanderer könnten unseren Genpool gefährden, unbegründet.

5. Die Bedeutung der Frühförderung wird gleichzeitig überschätzt und unterschätzt

Während der Schwangerschaft und – wenn das Umfeld nicht gestört ist – auch im Säuglingsalter sorgt die Natur in beeindruckender Weise für eine intelligenzförderliche Entwicklung des Nachwuchses. Der Hype um die Frühförderung ist unseres Erachtens weit überzogen, empirisch lassen sich hier bislang keine verlässlichen Effekte nachweisen (Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, 2014). Kleine Kinder brauchen Nahrung sowie körperliche und emotionale Wärme von sprechenden Bezugspersonen. Die leider auch von manchen Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern verbreitete Angst, es würden sich früh sogenannte Entwicklungsfenster schließen, hat sich als grundlos erwiesen. Mangelnde Fürsorge aber kann sich fatal auswirken. Kinder, um die sich bis zum Alter von zwei Jahren niemand gekümmert hat, das zeigen Studien mit osteuropäischen Waisinnen/Waisen, können ihr Intelligenzpotenzial auch in fürsorglichen Adoptionsfamilien später nicht mehr voll entfalten (Nelson, Fox & Zeanah, 2013). Auch im Kleinkindalter ist kein spezielles Intelligenztraining vonnöten. Emotional dem Kind zugewandte Personen, die mit ihm spielerisch die Welt erkunden, reichen aus. Als sinnvoll haben sich Unterstützungsprogramme für Kinder in sozialen Brennpunkten erwiesen, die die Eltern einbeziehen. Von etwa vier Jahren an, das zeigen Studien zur Intelligenzentwicklung, profitieren die Kinder von einer intellektuell reizvollen Umgebung. Weiterhin spielerisch kommen die Kinder geistig voran, wenn man mit ihnen Mensch-ärgere-Dich-nicht und Memory spielt oder Geschichten vorliest. Von einem kindgerechten Bildungsangebot in einem guten Kindergarten profitieren sowohl Kinder aus sogenannten bildungsfernen Familien als auch Kinder aus Bildungsbürgerfamilien. Die einen bekommen auf diesem Weg überhaupt die Chance, bestimmte Kompetenzen zu erwerben, während die anderen soziale Lerngelegenheiten erhalten, die eine Kleinfamilie nicht bieten kann.

6. Der Schulunterricht macht den Unterschied

Alle Menschen brauchen schulische Bildung, um ihre Intelligenz, so wie wir sie in westlichen Gesellschaften definieren, zu entwickeln. Die Schule entscheidet letztendlich darüber, wie gut ein Kind sein genetisches Intelligenzpotenzial entfalten kann (Stern & Neubauer, 2013, Kap. 4). Daher muss das Lernen in der Grundschule genauso überdacht werden wie der Zeitpunkt des Übergangs aufs Gymnasium oder andere weiterführende Schulen. Inhaltlich anspruchsvoller Unterricht von fachlich und didaktisch gut ausgebildeten Lehrerinnen/Lehrern ist für alle Kinder, unabhängig von ihrer Intelligenz, unabdingbar (Hattie, 2009). Obgleich es Sinn macht, dass bis zu diesem Zeitpunkt (und ggf. noch etwas länger, bis zum 14. Lebensjahr) alle Schülerinnen/Schüler gemeinsam unterrichtet werden, müssen Lehrerinnen/Lehrer trotzdem die unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten im Blick haben, den weniger intelligenten Kindern mehr Zeit lassen und den intelligenteren Kindern mit Zusatzaufgaben mehr Denkfutter geben.

Sowohl aus Sicht der Intelligenzforschung als auch der Neurowissenschaften wäre die Trennung der Kinder in Gymnasiasten und andere Schüler frühestens ab der siebenten Klasse sinnvoll, weil es sonst Spätentwicklerinnen/Spätentwickler womöglich nicht aufs Gymnasium schaffen, während „getrimmte“ Kinder zu Unrecht dort landen. Eine Verlängerung der Grundschulzeit in Deutschland und Österreich setzt aber voraus, dass a) die Lehrerinnen/Lehrer geschult werden, konstruktiv mit der Diversität umzugehen und b) die Grundschullehrerinnen/Grundschullehrer fachlich gut genug ausgebildet sind, um auch Sechstklässlerinnen/Sechstklässlern anspruchsvollen Unterricht zu erteilen (Stern & Neubauer, 2013). Eine bloße Ausweitung der Grundschulzeit nützt gar nichts.

Bildungsdebatten fokussieren immer noch zu sehr auf (organisatorische) Rahmenbedingungen. Äußerlichkeiten wie zum Beispiel Gesamtschule versus gegliedertes Schulsystem dominieren immer noch zu sehr die öffentlichen Debatten. Viel wichtiger für die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen/Schüler ist ein anspruchsvoller Unterricht von Lehrerinnen/Lehrern, die an den individuellen Fähigkeiten der Schülerinnen/Schüler anknüpfen können. Erst wenn der Unterricht stimmt, kann man überlegen, unter welchen Bedingungen er sein Optimum entfalten kann. Das Geheimnis der finnischen Schulen ist nicht etwa, dass sie eine Gemeinschaftsschule ist, sondern eine strenge Selektion beim Lehrerstudium: Nur etwa jede/jeder zehnte Interessentin/Interessent wird zugelassen (Sahlberg, 2011). Auch wenn man das in den deutschsprachigen Ländern nicht einfach nachahmen kann, sollten durch entsprechende Eignungstests vor dem Studium Personen mit eindeutig kontraproduktiven Persönlichkeitseigenschaften, wie zum Beispiel hohe Introvertiertheit oder emotionale Labilität (Hanfstingl & Mayr, 2007) vom Lehrerstudium ferngehalten werden.

7. Intelligenzdiagnostik kann Universitäten bei ihrem Auftrag unterstützen

Aus den berichteten empirischen Befunden (die in Stern & Neubauer, 2013 ausführlich nachzulesen sind) leiten wir die folgenden Thesen ab: Wenn ein Land im globalen Wettbewerb bestehen will, ist es gut beraten, sich der überdurchschnittlich begabten jungen Menschen anzunehmen und diese entsprechend zu fördern (ohne die anderen zu vernachlässigen!), damit diese ihre Potenziale bestmöglich in den Erwerb von Wissen investieren können. Universitäten sind der Ort, wo vor allem kognitive Begabungen, also Facetten bzw. Aspekte der Intelligenz, gefordert sind. Die Verteilung der Intelligenz folgt der Gauss‘schen Glockenkurve, das heißt der überwiegende Teil der Menschen zeigt eine mittlere Intelligenz und ist den geistigen Anforderungen eines Universitätsstudiums nur bedingt gewachsen. Die empirisch beobachtbaren Korrelationen zwischen Intelligenz und Studienerfolg (siehe Stern & Neubauer, 2013, Kap 5) legen nahe, dass Intelligenz eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Bewältigung eines Studiums ist. Universitäten können unseres Erachtens nur dann erfolgreich Wissen und Kompetenzen in komplexeren Domänen vermitteln, wenn die Klientel überdurchschnittlich intelligent und nicht zu heterogen ist. Wenn man den Auftrag der Universitäten ernst nimmt, sollten diese sich daher auf die oberen 20 Prozent der Intelligenzverteilung konzentrieren, zumindest wenn es um höhere Studienabschlüsse wie Master oder gar die Promotion geht. Höhere Studierquoten mögen politisch gewollt sein, aus der Intelligenzforschung ergeben sie sich nicht. Universitäten sollten unseres Erachtens die überdurchschnittlich Intelligenten eines Jahrgangs versammeln, um die künftigen Verantwortungsträgerinnen/Verantwortungsträger in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft akademisch zu bilden. Für 80 Prozent eines Jahrganges sollten akademisch fundierte Ausbildungsstätten, wie etwa Fachhochschulen, und berufspraktische Ausbildungsgänge, wie etwa die duale Berufsbildung, angeboten werden.

Intelligenztests können in unterschiedlichen Lebensabschnitten bei Auswahl von Personen für akademische Ausbildungsgänge wertvolle Information liefern. Sie sind – professionell durchgeführt und interpretiert – in ihrer Prognosefähigkeit durchaus vergleichbar mit den im Allgemeinen hoch angesehenen Aussagen in der Medizin (Meyer et al., 2001). Eine überdurchschnittliche Intelligenz ist eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Voraussetzung für akademischen Erfolg. Eigenschaften wie Leistungsmotivation, Selbstdisziplin und Interesse müssen hinzukommen.

Anmerkung: Teile dieses Aufsatzes sind einem Artikel der Autoren aus DIE ZEIT (April 2013) entnommen.

Literatur

Deary, I. J., Johnson, W., & Houlihan, L. M. (2009). Genetic foundations of human intelligence. Human Genetics, 126, 215-232.

Duckworth, A. L. & Seligman, M.E.P. (2005). Self-discipline outdoes IQ in predicting academic performance of adolescents. Psychological Science, 16, 939-944.

Hanfstingl, B. & Mayr, J. (2007). Prognose der Bewährung im Lehrerstudium und im Lehrerberuf. Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 7, 48-56.

Hattie, J. A. C. (2009). Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London, UK: Routledge.

Jauk, E., Benedek, M., Dunst, B. & Neubauer, A. C. (2013). The relationship between intelligence and creativity: New support for the threshold hypothesis by means of empirical breakpoint detection. Intelligence, 41, 212-221.

Jauk, E., Benedek, M. & Neubauer, A. C. (2014). The road to creative achievement: A latent variable model of ability and personality predictors. European Journal of Personality, 28, 95-105.

Lubinski, D., Benbow, C. P., Webb, R. M. & Bleske-Rechek, A. (2006). Tracking exceptional human capital over two decades. Psychological Science, 17, 194-199.

Meyer, G. J., Finn, S. E., Eyde, L. D., Kay, G. G., Moreland, K. L., Dies, R. R., Eisman, E. J., Kubiszyn, T. W. & Reed, G. M. (2001). Psychological testing and psychological assessment. A review of evidence and issues. American Psychologist, 56, 128-165.

Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Union der deutschen Akademien der Wissenschaften (2014). Frühkindliche Sozialisation – Biologische, psychologische, linguistische, soziologische und ökonomische Perspektiven. Halle (Saale).

Nelson, C. A., Fox, N. A. & Zeanah, C. H. (2013). Anguish of the abandoned child: The plight of orphaned Romanian children reveals the psychic and physical scars from first years spent without a loving, responsive caregiver. Scientific American, April, 62-67.

Sahlberg, P. (2011). Finnish lessons. What can the world learn from educational change in Finland? New York, NY: Teachers College Press.

Stern, E. & Neubauer, A. C. (2013). Intelligenz – Große Unterschiede und ihre Folgen. München: DVA.

Winner, E. (1998) Hochbegabt. Mythen und Realitäten von außergewöhnlichen Kindern. Stuttgart: Klett-Cotta.