Schreibkompetenz – Ein Thema der Kognitionspsychologie

Schreiben zu können, wird häufig einfach nur als eine Fähigkeit der Sprachbeherrschung aufgefasst. Aus psychologischer Sicht handelt es sich aber um einen komplexen Problemlöseprozess, der seit den 1980er Jahren intensiv erforscht wird und auch die Entwicklung neuer Forschungsmethoden stimulierte. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die kognitionspsychologische Erforschung des Schreibprozesses.

Das Forschungsportal Schreibkompetenz informiert über einschlägige Forschungsprojekte an der Leibniz Universität Hannover. Bild: Joachim Grabowski

Das Forschungsportal Schreibkompetenz informiert über einschlägige Forschungsprojekte an der Leibniz Universität Hannover. Bild: Joachim Grabowski

Spätestens mit Eintritt in die Grundschule lernen wir lesen und schreiben. Wir müssen zunächst die zunehmend flüssigere motorische Ausführung der Buchstaben einüben (Graham, Berninger, Abbott, Abbott & Whitaker, 1997), um dann in dieser neuen schriftlichen Modalität ausdrücken zu können, was wir im Bereich des Sprechens und Verstehens schon ein paar Entwicklungsjahre lang recht gut beherrschten: Wörter und Sätze unserer Sprache. Im Zuge der Normierungsprozesse des ausgehenden 19. Jahrhunderts entstand zudem das Prinzip der Rechtschreibung oder Orthographie (der erste Duden wurde 1880 publiziert), mit dem sich Schülerinnen und Schüler ebenfalls – mehr oder weniger schmerzlich – auseinandersetzen müssen: Man schreibt eben nicht (nur), wie man spricht, und eine wichtige Funktion der Rechtschreibung, nämlich die Erleichterung für den Leseprozess, kann man anschaulich erfahren, wenn man beispielsweise versucht, mundartlich verfasste Schrifttexte zu verstehen. Die naive Vorstellung vom Schreibenkönnen, wie es sich für Schulanfängerinnen und -anfänger, aber oft auch für deren Eltern darstellt, umfasst also eine flüssige Handschrift und die Fähigkeit zur Beachtung von Orthographie- und Interpunktionsregeln. Der didaktische Ort dafür ist der Deutschunterricht.

Modelle des Schreibprozesses

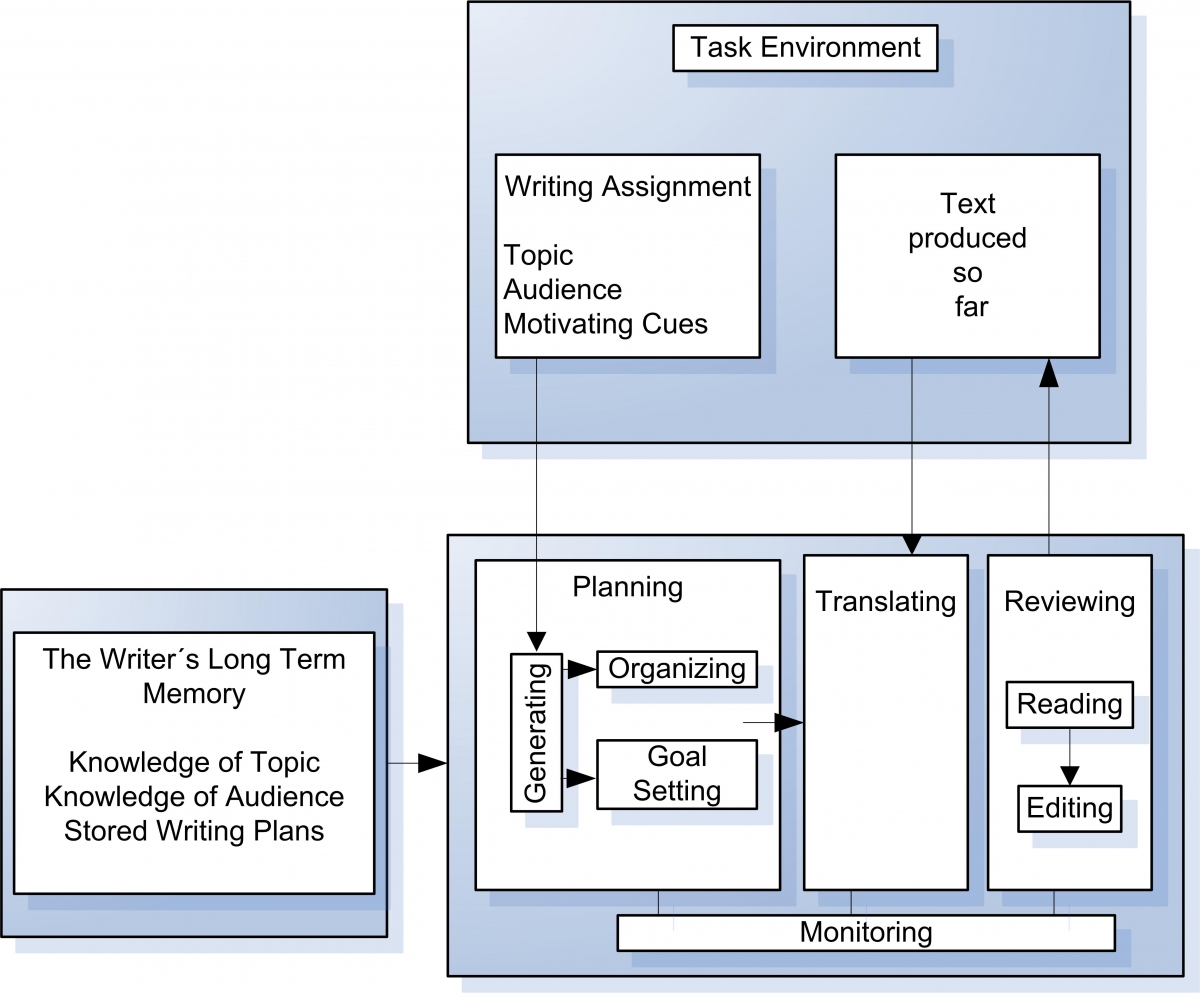

Schreibkompetenz kann man aber auch ganz anders auffassen, nämlich als die Fähigkeit, Texte so zu produzieren, dass sie ihre jeweilige Funktion erfüllen (Becker-Mrotzek, 2014): Ein Bericht soll der Leserin oder dem Leser einen Eindruck von einem Geschehen vermitteln; anhand einer Instruktion (z. B. einem Rezept) soll man etwas ausführen können (z. B. das Gericht nachkochen); ein Entschuldigungsbrief soll die Leserin oder den Leser milde stimmen. Die neuere kognitive Psychologie konzentrierte sich deshalb, anders als Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik, weniger auf die resultierenden Texte, sondern auf die Prozesse, die am Schreiben beteiligt sind. Eine Pionierarbeit datiert auf das Jahr 1980; John Hayes und Linda Flower haben auf der Basis von Protokollen des Lauten Denkens ein Modell des Schreibens vorgelegt, in dem relevante Teilprozesse identifiziert und zueinander in

Beziehung gesetzt werden (s. Abb. 1). Hier wird das Schreiben im Wesentlichen als Problemlöseprozess aufgefasst, der das Planen, das Überführen von Gedanken in Sprache durch Formulieren sowie – im besonderen Unterschied zum Sprechen – das Überarbeiten umfasst. Die zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen dieser Prozesse betreffen das vorhandene Wissen der schreibenden Person über das Thema, den Adressatenkreis, die Eigenschaften von Textsorten sowie die eigenen Ziele. Die Steuerung und Überwachung dieser Prozesse erfordert Aufmerksamkeit; deshalb geriet schnell auch die Rolle des Arbeitsgedächtnisses und seiner begrenzten kognitiven Ressourcen in den Fokus des Forschungsinteresses. In der Folge wurde das Modell immer wieder verändert und erweitert, beispielsweise um motivationale und affektive

Faktoren (zuletzt Hayes, 2012). Abb. 1: Das Modell von Hayes und Flower (1980) stimulierte die Erforschung des Schreibprozesses.

Abb. 1: Das Modell von Hayes und Flower (1980) stimulierte die Erforschung des Schreibprozesses.

Mit der Identifikation relevanter Aspekte und Teilprozesse wirkte sich das Modell außerordentlich stimulierend auf die Schreibprozessforschung aus (Alamargot & Chanquoy, 2001). So zeigte sich, wie wichtig die Rolle  John Hayesdes Planens vor dem eigentlichen Schreiben ist. Beispielsweise führt das Anfertigen einer Gliederung zu längeren und besseren Texten als das Schreiben einer Vorversion (Kellogg, 1990). Überhaupt beginnen erfahrene Schreiber und Schreiberinnen später mit dem eigentlichen Schreibprozess als Ungeübte; auch ist bei ihnen das Verhältnis von Pausen und zusammenhängenden Produktionsphasen („bursts“) anders, insofern ihre Bursts kürzer sind (Alves, Castro & Olive, 2008). Den typischen Schreibprozess von Anfängerinnen und Anfängern, etwa jüngeren Schulkindern, haben Bereiter und Scardamalia (1987) mit der Strategie des „knowledge telling“ beschrieben, bei der auf eine Schreibaufgabe hin sofort und praktisch ohne Planung mit dem Schreiben begonnen und alles aufgeschrieben wird, was zu dem jeweiligen Thema einfällt. Sobald keine neuen Ideen mehr auftauchen, endet der Schreibprozess ohne weitere Überarbeitung. Aber auch bei geübteren Schreibern und Schreiberinnen, die das Schreiben bereits (im Sinne des „knowledge transforming“ nach Bereiter & Scardamalia) als Prozess der Lösung inhaltlicher und rhetorischer Probleme gestalten können, sind Überarbeitungsprozesse, die über die Korrektur der sprachlichen Oberfläche hinausgehen, bei Weitem nicht die Regel.

John Hayesdes Planens vor dem eigentlichen Schreiben ist. Beispielsweise führt das Anfertigen einer Gliederung zu längeren und besseren Texten als das Schreiben einer Vorversion (Kellogg, 1990). Überhaupt beginnen erfahrene Schreiber und Schreiberinnen später mit dem eigentlichen Schreibprozess als Ungeübte; auch ist bei ihnen das Verhältnis von Pausen und zusammenhängenden Produktionsphasen („bursts“) anders, insofern ihre Bursts kürzer sind (Alves, Castro & Olive, 2008). Den typischen Schreibprozess von Anfängerinnen und Anfängern, etwa jüngeren Schulkindern, haben Bereiter und Scardamalia (1987) mit der Strategie des „knowledge telling“ beschrieben, bei der auf eine Schreibaufgabe hin sofort und praktisch ohne Planung mit dem Schreiben begonnen und alles aufgeschrieben wird, was zu dem jeweiligen Thema einfällt. Sobald keine neuen Ideen mehr auftauchen, endet der Schreibprozess ohne weitere Überarbeitung. Aber auch bei geübteren Schreibern und Schreiberinnen, die das Schreiben bereits (im Sinne des „knowledge transforming“ nach Bereiter & Scardamalia) als Prozess der Lösung inhaltlicher und rhetorischer Probleme gestalten können, sind Überarbeitungsprozesse, die über die Korrektur der sprachlichen Oberfläche hinausgehen, bei Weitem nicht die Regel.

Schreiben und Arbeitsgedächtnis

Eine kognitive Voraussetzung für erfolgreiche Planungsprozesse ist die hinreichende Verfügbarkeit von Aufmerksamkeitsressourcen. Diese ist vor allem dann beeinträchtigt, wenn die motorischen Ausführungsprozesse des Schreibens noch nicht automatisiert sind und selbst Aufmerksamkeit benötigen, wie es etwa im ersten Schuljahr, aber im Fall ungünstiger Lernverläufe auch noch zu weit späteren Zeitpunkten der Schul- und Berufslaufbahn der Fall sein kann. So wurde gezeigt, dass Kinder im Grundschulalter bei mündlicher Wiedergabe

signifikant bessere Gedächtnisleistungen zeigen als bei schriftlicher Wiedergabe (Bourdin & Fayol, 1984); zwingt man Erwachsene zur Nutzung einer ungeübten Handschriftvariante, oder verfremdet man eine Computertastatur durch Austausch einzelner Buchstaben und zerstört damit die Tastaturgeübtheit (s. Abb. 2), sinkt i Abb. 2: Die Vertauschung von Tastenpositionen beeinträchtigt die Tastaturgeübtheit.hre Leistung ebenfalls (Grabowski, 2010): Die fehlende Automatisierung der Schriftausführung (Handschrift oder Tastatur) kostet also

kognitive Ressourcen, die dann für höhere geistige Prozesse, wie beispielsweise den Wissensabruf aus dem

Gedächtnis, fehlen. Die Strategie, Texte zunächst handschriftlich zu verfassen und dann erst abzutippen, erscheint somit durchaus kognitiv vernünftig, solange die Tastaturbeherrschung nicht völlig automatisiert ist (Grabowski, 2008).

Abb. 2: Die Vertauschung von Tastenpositionen beeinträchtigt die Tastaturgeübtheit.hre Leistung ebenfalls (Grabowski, 2010): Die fehlende Automatisierung der Schriftausführung (Handschrift oder Tastatur) kostet also

kognitive Ressourcen, die dann für höhere geistige Prozesse, wie beispielsweise den Wissensabruf aus dem

Gedächtnis, fehlen. Die Strategie, Texte zunächst handschriftlich zu verfassen und dann erst abzutippen, erscheint somit durchaus kognitiv vernünftig, solange die Tastaturbeherrschung nicht völlig automatisiert ist (Grabowski, 2008).

Methoden der Schreibprozessforschung

Um Schreibprozesse zu untersuchen, wurden über das schon genannte Laute Denken hinaus verschiedene Methoden eingesetzt und zum Teil erst entwickelt. Um die Rolle des Arbeitsgedächtnisses beim Schreiben zu untersuchen, kommt das auch bei anderen Fragen der Kognitionspsychologie und Kognitiven Ergonomie eingesetzte Zweitaufgabenparadigma zur Verwendung. Dabei müssen die Schreibenden neben dem Textproduktionsprozess (= Erstaufgabe) Zweitaufgaben bearbeiten, mit denen bestimmte Teilressourcen des Arbeitsgedächtnisses zusätzlich belastet werden (im Sinne des Baddeley’schen Arbeitsgedächtnismodells etwa die phonologische Schleife, der räumlich-visuelle Notizblock oder die Zentrale Exekutive). Aus den Einbußen der Leistung im Vergleich zu einer Bedingung ohne Zweitaufgabe kann man auf die für den Schreibprozess benötigten Ressourcen schließen. Beispielsweise fand Weinzierl (2013), dass eine phonologische Zusatzbelastung (das fortwährende laute Sprechen der Silbe „ba“) ältere Grundschulkinder (4. Klasse) beim Abschreiben eines Textes stärker stört als jüngere Kinder in der 2. Klasse – immer verglichen mit der jeweiligen Abschreibleistung ohne Zweitaufgabe, die in der 4. Klasse natürlich generell höher ausfällt als in der 2. Klasse. Weinzierl erklärt diesen Befund damit, dass die Viertklässlerinnen und Viertklässler bereits über bessere phonologische Rekodierstrategien verfügen, mit deren Hilfe sie effektiver abschreiben können, und deshalb unter einer Zusatzbelastung der phonologischen Kapazität auch stärker leiden als Schulkinder der 2. Klasse.

Schreiben ist einfach. Man muss nur so lange auf ein leeres Blatt Papier starren, bis sich einem Blutstropfen auf der Stirn bilden. Bild: Joachim GrabowskiEine Erweiterung zur Dreifachaufgabe („triple task“) erfuhr die Methode durch Olive, Kellogg und Piolat (2001). Hierbei sollen die Schreiber und Schreiberinnen (= Erstaufgabe) auf ein akustisches Signal möglichst schnell reagieren (= Zweitaufgabe); je kognitiv aufwändiger der Schreibprozess zum jeweiligen Zeitpunkt ist, umso länger dauert die Reaktionszeit. Das Signal erscheint in zufälligen Zeitintervallen, durchschnittlich alle 30 Sekunden. Nach einer Reaktion („stop“ sagen oder mit der freien Hand eine Taste drücken) sollen die Schreiberinnen und Schreiber angeben, mit welchem Teilprozess sie sich im Moment der Unterbrechung befasst haben: Planen, Formulieren oder Überarbeiten (= Drittaufgabe). Aus der Zuordnung der Reaktionszeiten zu den Teilprozessen lassen sich deren (relative) Belastungen des Arbeitsgedächtnisses erschließen. Hier ergab sich allerdings aus einer Vielzahl von Experimenten bislang kein völlig einheitliches Bild (Kellogg, Whiteford, Turner, Cahill & Mertens, 2013).

Schreiben ist einfach. Man muss nur so lange auf ein leeres Blatt Papier starren, bis sich einem Blutstropfen auf der Stirn bilden. Bild: Joachim GrabowskiEine Erweiterung zur Dreifachaufgabe („triple task“) erfuhr die Methode durch Olive, Kellogg und Piolat (2001). Hierbei sollen die Schreiber und Schreiberinnen (= Erstaufgabe) auf ein akustisches Signal möglichst schnell reagieren (= Zweitaufgabe); je kognitiv aufwändiger der Schreibprozess zum jeweiligen Zeitpunkt ist, umso länger dauert die Reaktionszeit. Das Signal erscheint in zufälligen Zeitintervallen, durchschnittlich alle 30 Sekunden. Nach einer Reaktion („stop“ sagen oder mit der freien Hand eine Taste drücken) sollen die Schreiberinnen und Schreiber angeben, mit welchem Teilprozess sie sich im Moment der Unterbrechung befasst haben: Planen, Formulieren oder Überarbeiten (= Drittaufgabe). Aus der Zuordnung der Reaktionszeiten zu den Teilprozessen lassen sich deren (relative) Belastungen des Arbeitsgedächtnisses erschließen. Hier ergab sich allerdings aus einer Vielzahl von Experimenten bislang kein völlig einheitliches Bild (Kellogg, Whiteford, Turner, Cahill & Mertens, 2013).

Für die Registrierung von Schreibprozessen, an die sich dann weitere Analysen anschließen können, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die von der jeweiligen Modalität des Schreibens abhängen. Um das Schreiben am Computer nachzuverfolgen, gibt es sogenannte Keystroke Logging Verfahren, bei denen eine Software alle Tastendrücke und ihren zeitlichen Verlauf protokolliert (Sullivan & Lindgren, 2006). Im Anschluss kann der gesamte Schreibprozess in Originalgeschwindigkeit, mit allen Löschungen, Ersetzungen, Progressionen und Pausen, wieder ‚abgespielt’ und damit sichtbar gemacht werden; die Protokolldatei erlaubt viele Arten von Analysen, wobei Standardauswertungen in den Softwareprodukten bereits enthalten sind. Weit verbreitet in der Forschung sind ScriptLog und InputLog, welche die entwickelnden Arbeitsgruppen kostenfrei zur Verfügung stellen. Das Wissensportal www.writingpro.eu hält hierzu detaillierte Informationen bereit.

Abb. 3: Ein speziell entwickelter Schreib-Tisch zur Videographie handschriftlicher Textproduktion. Bild: Joachim GrabowskiWährend es sich beim Tippen um diskrete, also klar voneinander abgrenzbare Ereignisse handelt, ist der handschriftliche Verlauf kontinuierlich und damit schwieriger zu handhaben. Wenn man auf einem Graphiktablett schreibt, lässt sich die Bewegungsspur als Sequenz von Stiftpositionen speichern. Hierbei gelingt es aber nur begrenzt, die handschriftliche Schreibspur, wie bei der Texterkennung, automatisch in Buchstabeneinheiten zu zerlegen. Vor allem motoriknahe Aspekte des Schreibens, beispielsweise der Schreibdruck und die Schreibflüssigkeit, lassen sich aber sehr gut untersuchen. Für jüngere Schulkinder beispielsweise könnte aber die laborartige Schreibsituation auf einem Graphiktablett schon etwas befremdlich sein. Handschriftliche Textproduktion in ihrer natürlichen Umgebung kann man natürlich, wie jedes andere Verhalten auch, videographieren und anschließend wie filmische Beobachtungssequenzen behandeln. Allerdings kann man die Entwicklung des handschriftlichen Textes von oben oder von vorne nicht ungehindert verfolgen; insbesondere linkshändische Personen verdecken das Blatt häufig mit der Schreibhand. Grabowski, Weinzierl und Schmitt (2010) haben deshalb für die Forschung in Schulen einen speziellen Schreib-Tisch entwickelt, der die gewohnte Schreibsituation mit den Anforderungen laborexperimenteller Kontrolle verbindet. Von oben gesehen entspricht der Tisch in Höhe und Größe einer ganz normalen Schulbank. Aber unter dem Blatt, das die Schülerinnen und Schüler beschreiben, befindet sich eine Plexiglasscheibe sowie darunter ein um 45 Grad gekippter Spiegel, auf den eine unter dem Tisch montierte Kamera gerichtet ist. Die gespiegelte Rückseite des beschriebenen Blattes ergibt wieder das positive Bild der Schreibspur, die man nun völlig unverdeckt in ihrer Entstehung und in ihrem Zeitverlauf videographieren und anschließend analysieren kann (s. Abb. 3).

Abb. 3: Ein speziell entwickelter Schreib-Tisch zur Videographie handschriftlicher Textproduktion. Bild: Joachim GrabowskiWährend es sich beim Tippen um diskrete, also klar voneinander abgrenzbare Ereignisse handelt, ist der handschriftliche Verlauf kontinuierlich und damit schwieriger zu handhaben. Wenn man auf einem Graphiktablett schreibt, lässt sich die Bewegungsspur als Sequenz von Stiftpositionen speichern. Hierbei gelingt es aber nur begrenzt, die handschriftliche Schreibspur, wie bei der Texterkennung, automatisch in Buchstabeneinheiten zu zerlegen. Vor allem motoriknahe Aspekte des Schreibens, beispielsweise der Schreibdruck und die Schreibflüssigkeit, lassen sich aber sehr gut untersuchen. Für jüngere Schulkinder beispielsweise könnte aber die laborartige Schreibsituation auf einem Graphiktablett schon etwas befremdlich sein. Handschriftliche Textproduktion in ihrer natürlichen Umgebung kann man natürlich, wie jedes andere Verhalten auch, videographieren und anschließend wie filmische Beobachtungssequenzen behandeln. Allerdings kann man die Entwicklung des handschriftlichen Textes von oben oder von vorne nicht ungehindert verfolgen; insbesondere linkshändische Personen verdecken das Blatt häufig mit der Schreibhand. Grabowski, Weinzierl und Schmitt (2010) haben deshalb für die Forschung in Schulen einen speziellen Schreib-Tisch entwickelt, der die gewohnte Schreibsituation mit den Anforderungen laborexperimenteller Kontrolle verbindet. Von oben gesehen entspricht der Tisch in Höhe und Größe einer ganz normalen Schulbank. Aber unter dem Blatt, das die Schülerinnen und Schüler beschreiben, befindet sich eine Plexiglasscheibe sowie darunter ein um 45 Grad gekippter Spiegel, auf den eine unter dem Tisch montierte Kamera gerichtet ist. Die gespiegelte Rückseite des beschriebenen Blattes ergibt wieder das positive Bild der Schreibspur, die man nun völlig unverdeckt in ihrer Entstehung und in ihrem Zeitverlauf videographieren und anschließend analysieren kann (s. Abb. 3).

Häufig interessiert auch der Blickverlauf der schreibenden Person, beispielsweise bei Schreibaufgaben, die sich auf Vorlagen oder Materialien beziehen, etwa beim Abschreiben oder Zusammenfassen eines Textes oder der Beschreibung eines Bildes. Außerdem lesen wir beim Schreiben auch den Text, den wir selbst bereits geschrieben haben. Die Integration und Synchronisierung von Blickbewegungsdaten mit Schreibprozessen hat in den vergangenen Jahren bedeutende Fortschritte gemacht (Wengelin et al., 2009).

Aus kognitionspsychologischer Perspektive spielen bei der Analyse des Schreibprozesses die zeitlichen Verlaufsdaten eine besondere Rolle. Der Fokus liegt hier auf den Pausen, also auf Unterbrechungen im Produktionsprozess. Kurze Mikropausen sind dabei eher auf Aspekte der motorischen Ausführung (handschriftliche Flüssigkeit, Tastaturgeübtheit) zurückzuführen, während Ort, Dauer und Verteilung längerer Makropausen Indikatoren für kognitiv aufwändigere Prozesse des Planens, gegebenenfalls auch des Formulierens sind.

Kognitive Psychologie und Schreibdidaktik

Kann man aus diesem Bericht eines Fünftklässlers den Unfallhergang (rechts) erschließen? Der rote Punkt markiert den Standort des Beobachters. (Bilddesign: kikkerbillen.de)Die Kognitive Psychologie behandelt den Schreibprozess und die zugehörigen Fähigkeiten also zunächst ähnlich wie andere Bereiche des menschlichen Denkens und Verhaltens. Auch wenn in den genannten Beispielen der Grundlagenforschung die Einzelsprache, in der geschrieben wird, zunächst keine Rolle spielt, bringt der Phänomenbereich der Sprache doch auch Besonderheiten mit sich, die eine Zusammenarbeit mit linguistischer

Expertise nahelegen. Zur praktischen Anwendung kommt eine solche Zusammenarbeit beispielsweise für die schulische Schreibdidaktik. Nach dem sogenannten PISA-Schock hat sich in Deutschland im Bildungssystem einiges verändert; vor allem werden Unterrichtsziele jetzt kompetenzorientiert formuliert (Grabowski, 2014): Bildung soll dazu befähigen, auftretende Probleme zu lösen und nicht nur bestimmte Aufgabentypen zu bewältigen.

Schreibkompetenz ist dann als die Fähigkeit aufzufassen, funktional angemessene Texte zu produzieren, die bei ihren Leserinne und Lesern die intendierte Wirkung entfalten. Welche Fähigkeiten es im Einzelnen sind, die zur

Schreibkompetenz von Schülerinnen und Schülern beitragen, und wie sich diese am besten vermitteln lassen, ist Gegenstand eines aktuellen, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts (Knopp, Becker-Mrotzek & Grabowski, 2013). Hier stellte sich heraus, dass es vor allem zwei kognitive, vorsprachliche Fähigkeitsbereiche sind, aus denen sich die Textqualität von Schreibern und Schreiberinnen der 5. und 9. Klassen von Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien vorhersagen lassen: die Fähigkeit, die Perspektive anderer einzunehmen, und die Fähigkeit, Zusammenhänge herzustellen und zu beurteilen (Kohärenzgenerierung). Dies resultiert in adressatenorientierten und kohärenten Texten. Das statistische Ausmaß der Vorhersagen bleibt auch dann erheblich, wenn man die Zusammenhänge um die Einflüsse allgemeiner kognitiver und sprachlicher Grundfähigkeiten wie Arbeitsgedächtniskapazität, Reaktionsgeschwindigkeit und Leseflüssigkeit korrigiert: Die Fähigkeiten zur

Perspektivenübernahme und Kohärenzgenerierung tragen also auch über diese allgemeinen Fähigkeiten hinaus entscheidend zur Qualität von Texten bei. Anders als in der traditionellen Schreibdidaktik, die sich sehr an einzelnen Textsorten orientiert (Erzählung, Bericht/Beschreibung, Erörterung etc.), konnten diese Zusammenhänge für berichtende, instruierende und argumentative Texte gleichermaßen nachgewiesen werden. Aktuell wird nun untersucht, ob sich durch Unterricht, der die Fähigkeiten zur

Perspektivenübernahme (Wie sieht die Welt für andere aus? Was fühlt er? Was weiß sie?) und zum Herstellen und Beurteilen von Zusammenhängen fördert, die

Schreibkompetenz der Schüler und Schülerinnen verbessern lässt. Wenn das gelingt, wäre das ein wichtiger kognitionspsychologischer Beitrag zur sprachlichen Bildung.

Kann man aus diesem Bericht eines Fünftklässlers den Unfallhergang (rechts) erschließen? Der rote Punkt markiert den Standort des Beobachters. (Bilddesign: kikkerbillen.de)Die Kognitive Psychologie behandelt den Schreibprozess und die zugehörigen Fähigkeiten also zunächst ähnlich wie andere Bereiche des menschlichen Denkens und Verhaltens. Auch wenn in den genannten Beispielen der Grundlagenforschung die Einzelsprache, in der geschrieben wird, zunächst keine Rolle spielt, bringt der Phänomenbereich der Sprache doch auch Besonderheiten mit sich, die eine Zusammenarbeit mit linguistischer

Expertise nahelegen. Zur praktischen Anwendung kommt eine solche Zusammenarbeit beispielsweise für die schulische Schreibdidaktik. Nach dem sogenannten PISA-Schock hat sich in Deutschland im Bildungssystem einiges verändert; vor allem werden Unterrichtsziele jetzt kompetenzorientiert formuliert (Grabowski, 2014): Bildung soll dazu befähigen, auftretende Probleme zu lösen und nicht nur bestimmte Aufgabentypen zu bewältigen.

Schreibkompetenz ist dann als die Fähigkeit aufzufassen, funktional angemessene Texte zu produzieren, die bei ihren Leserinne und Lesern die intendierte Wirkung entfalten. Welche Fähigkeiten es im Einzelnen sind, die zur

Schreibkompetenz von Schülerinnen und Schülern beitragen, und wie sich diese am besten vermitteln lassen, ist Gegenstand eines aktuellen, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts (Knopp, Becker-Mrotzek & Grabowski, 2013). Hier stellte sich heraus, dass es vor allem zwei kognitive, vorsprachliche Fähigkeitsbereiche sind, aus denen sich die Textqualität von Schreibern und Schreiberinnen der 5. und 9. Klassen von Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien vorhersagen lassen: die Fähigkeit, die Perspektive anderer einzunehmen, und die Fähigkeit, Zusammenhänge herzustellen und zu beurteilen (Kohärenzgenerierung). Dies resultiert in adressatenorientierten und kohärenten Texten. Das statistische Ausmaß der Vorhersagen bleibt auch dann erheblich, wenn man die Zusammenhänge um die Einflüsse allgemeiner kognitiver und sprachlicher Grundfähigkeiten wie Arbeitsgedächtniskapazität, Reaktionsgeschwindigkeit und Leseflüssigkeit korrigiert: Die Fähigkeiten zur

Perspektivenübernahme und Kohärenzgenerierung tragen also auch über diese allgemeinen Fähigkeiten hinaus entscheidend zur Qualität von Texten bei. Anders als in der traditionellen Schreibdidaktik, die sich sehr an einzelnen Textsorten orientiert (Erzählung, Bericht/Beschreibung, Erörterung etc.), konnten diese Zusammenhänge für berichtende, instruierende und argumentative Texte gleichermaßen nachgewiesen werden. Aktuell wird nun untersucht, ob sich durch Unterricht, der die Fähigkeiten zur

Perspektivenübernahme (Wie sieht die Welt für andere aus? Was fühlt er? Was weiß sie?) und zum Herstellen und Beurteilen von Zusammenhängen fördert, die

Schreibkompetenz der Schüler und Schülerinnen verbessern lässt. Wenn das gelingt, wäre das ein wichtiger kognitionspsychologischer Beitrag zur sprachlichen Bildung.

Literaturverzeichnis

Alamargot, D. & Chanquoy, L. (2001). Through the models of writing (Studies in Writing, 9). Dordrecht: Kluwer.

Alves, R., Castro, S. L. & Olive, T. (2008). Execution and pauses in writing narratives: Processing time, cognitive effort and typing skill. International Journal of Psychology, 43, 969–979. doi:10.1080/00207590701398951

Becker-Mrotzek, M. (2014). Schreibkompetenz. In J. Grabowski (Hrsg.), Sinn und Unsinn von Kompetenzen. Fähigkeitskonzepte im Bereich von Sprache, Medien und Kultur (S. 51–71). Opladen: Budrich.

Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Bourdin, B. & Fayol, M. (1994). Is written language production more difficult than oral language production? A working memory approach. International Journal of Psychology, 29, 591–620. doi: 10.1080/00207599408248175

Grabowski, J. (2008). The internal structure of university students’ keyboard skills. Journal of Writing Research, 1, 27–52.

Grabowski, J. (2010). Speaking, writing, and memory span in children: Output modality affects cognitive performance. International Journal of Psychology, 45, 28–39. doi:10.1080/00207590902914051

Grabowski, J. (2014). Kompetenz: ein bildungswissenschaftlicher Begriff. In J. Grabowski (Hrsg.), Sinn und Unsinn von Kompetenzen. Fähigkeitskonzepte im Bereich von Sprache, Medien und Kultur (S. 9–28). Opladen: Budrich.

Grabowski, J., Weinzierl, C. & Schmitt, M. (2010). Second and fourth graders’ copying ability: From graphical to linguistic processing. Journal of Research in Reading, 33, 39–53. doi: 10.1111/j.1467-9817.2009.01431.x

Graham, S., Berninger, V. W., Abbott, R. D., Abbott, S. P. & Whitaker, D. (1997). Role of mechanics in composing of elementary school students: A new methodological approach. Journal of Educational Psychology, 89, 170–182. doi:10.1037/0022-0663.89.1.170

Hayes, J. (2012). Modeling and remodeling writing. Written Communication, 29, 369-388. doi:10.1177/0741088312451260

Hayes, J. & Flower, L. (1980). Identifying the organization of writing processes. In L. W. Gregg & E. R. Steinberg (Eds.), Cognitive processes in writing (pp. 3–30). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Kellogg, R. T. (1990). Effectiveness of prewriting strategies as a function of task demand. American Journal of Psychology, 103, 327–342. doi: 10.2307/1423213

Kellogg, R. T., Whiteford, A. P., Turner, C. E., Cahill, M., & Mertens, A. (2013). Working memory in written composition: An evaluation of the 1996 model. Journal of Writing Research, 5, 159–190.

Knopp, M., Becker-Mrotzek, M. & Grabowski, J. (2013). Diagnose und Förderung von Teilkomponenten der Schreibkompetenz. In A. Redder & S. Weinert (Hrsg.), Sprachförderung und Sprachdiagnostik (S. 296–315). Münster: Waxmann.

Olive, T., Kellogg, R. T. & Piolat, A. (2001). The triple task technique for studying the process of writing. In T. Olive & C. M. Levy (Eds.), Contemporary tools and techniques for studying writing (Studies in Writing, 10) (pp. 31–58). Dordrecht: Kluwer.

Sullivan, K. & Lindgren, W. (Eds.) (2006). Computer keystroke logging and writing: Methods and applications. Amsterdam: Elsevier.

Weinzierl, C. (2013). Die Rolle von Schreibpausen bei der Prozessanalyse reproduktiver Schreibaufgaben. Dissertation, Leibniz Universität Hannover. URL: http://edok01.tib.uni-hannover.de/edoks/e01dh13/742246957.zip

Wengelin, Å., Torrance, M., Holmqvist, K., Simpson, S., Galbraith, D., Johansson, V. & Johansson, R. (2009). Combined eye-tracking and keystroke-logging methods for studying cognitive processes in text production. Behavior Research Methods, 41, 337–351. doi: 10.3758/BRM.41.2.337