Wie kann Versöhnung gefördert werden? – Das Bedürfnisbasierte Modell der Versöhnung

Um Versöhnung nach Kriegen und anderen gewalttätigen Konflikten zu ermöglichen, müssen nicht nur Sach- und körperliche Schäden berücksichtigt werden, sondern auch die psychologischen Bedürfnisse der Täter- und der Opferseite. Das Bedürfnisbasierte Modell der Versöhnung hilft, den Prozess der Versöhnung zu verstehen und gezielt zu fördern. Wir fassen die zentralen Modellannahmen zusammen, geben einen Überblick über wichtige Weiterentwicklungen und machen deutlich, welche praktischen Implikationen die Forschung zum Bedürfnisbasierten Modell für die Förderung von Versöhnungsprozessen zwischen verfeindeten Gruppen hat.

Am Ende eines Krieges stehen schreckliche Bilder von Leid und Zerstörung. Wenn die Waffen endlich schweigen, müssen sich die KonfliktgegnerInnen auf den steinigen Weg zur Versöhnung machen. Dies ist eine große emotionale Herausforderung, nicht nur wegen der traumatischen Kriegserfahrung, sondern auch wegen des starken Misstrauens und der Ablehnung gegenüber der Gegenseite. Die Versöhnung kann als ein letzter Schritt im Friedensprozess angesehen werden (Kelman, 2004), der nach der Beilegung des Konfliktes (zum Beispiel durch eine Einigung über die Aufteilung von Land zwischen den Konfliktparteien) und der Konfliktlösung (dem Wiederaufbau gegenseitigen Vertrauens) stattfinden kann und die Heilung psychischer Wunden beinhaltet. Was sind das für Wunden und wie können sie geheilt werden? Antworten auf diese Fragen gibt das „Bedürfnisbasierte Modell der Versöhnung“ (engl. Needs Based Model of Reconciliation) von Nurit Shnabel und Arie Nadler (2008; siehe auch Nadler & Shnabel, 2015; Shnabel & Ullrich, 2017). Dieser Beitrag gibt einen Überblick über zentrale Modellannahmen sowie wichtige Weiterentwicklungen und geht dabei auch auf praktische Implikationen zur Förderung von Versöhnungsprozessen zwischen verfeindeten Gruppen ein.

Welche psychischen Wunden haben Opfer und TäterInnen?

Es gehört zu den grundlegenden Erkenntnissen der Psychologie, dass Menschen sich selber und die Gruppen, denen sie angehören, möglichst positiv wahrnehmen möchten (Tajfel & Turner, 1979). Das Bedürfnisbasierte Modell geht davon aus, dass eine Konfliktepisode das positive Selbstbild von Opfer- und Tätergruppen bedroht. Diese Bedrohung wird von Menschen als sehr unangenehm erlebt und führt zu Bemühungen, das positive Selbstbild wiederherzustellen.

Welche Selbstaspekte könnten durch Konflikte oder Kriege bedroht werden? Shnabel und Nadler schlugen vor, dass Opfer insbesondere in ihrem Selbstverständnis als handlungsmächtige Agierende bedroht sind. Als Opfer erlebten sie einen Kontrollverlust, da ihnen gegen ihren Willen von fremden Mächten Leid angetan wurde. Wer möchte sich schon gerne als schwach und wehrlos sehen? Genau das macht die Selbst-Bedrohung für Opfer aus.

TäterInnen erleben hingegen gemäß dem Bedürfnisbasierten Model eine Bedrohung ihres Selbstverständnisses als moralische und anständige Personen. In den allermeisten Kulturen wird Gewalt gegen andere als unmoralische Verhaltensweise abgelehnt. Wer sie dennoch begeht, muss fürchten, von der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Die Bedrohung, die TäterInnen erleben, betrifft also nicht nur deren moralische Unversehrtheit, sondern auch ihr Gefühl, sozial akzeptiert zu werden.

Diese Überlegungen begründeten die Annahme, dass Opfer insbesondere ein Bedürfnis nach Ermächtigung haben (also danach, wieder selbst über das eigene Schicksal entscheiden zu können), während TäterInnen ein starkes Bedürfnis nach moralischer Akzeptanz entwickeln sollten. Wichtig ist, dass Personen nicht nur dann opferspezifische oder täterspezifische Bedürfnisse empfinden, wenn sie selbst Leid zugefügt oder erfahren haben, sondern auch dann, wenn dies auf andere Mitglieder der eigenen Gruppe zutrifft. So ist es z. B. ein gut dokumentiertes Phänomen, dass Personen Schuldgefühle für Taten empfinden, die von einer Gruppe, der sie angehören, begangen wurden, ohne dass sie selbst direkt daran beteiligt waren (sogenannte „Kollektivschuld“; z. B. Deutsche der Nachkriegsgenerationen, die Schuld als Reaktion auf die Gräuel des Holocaust empfinden).

Wie gehen Opfer und TäterInnen mit ihren psychischen Wunden um?

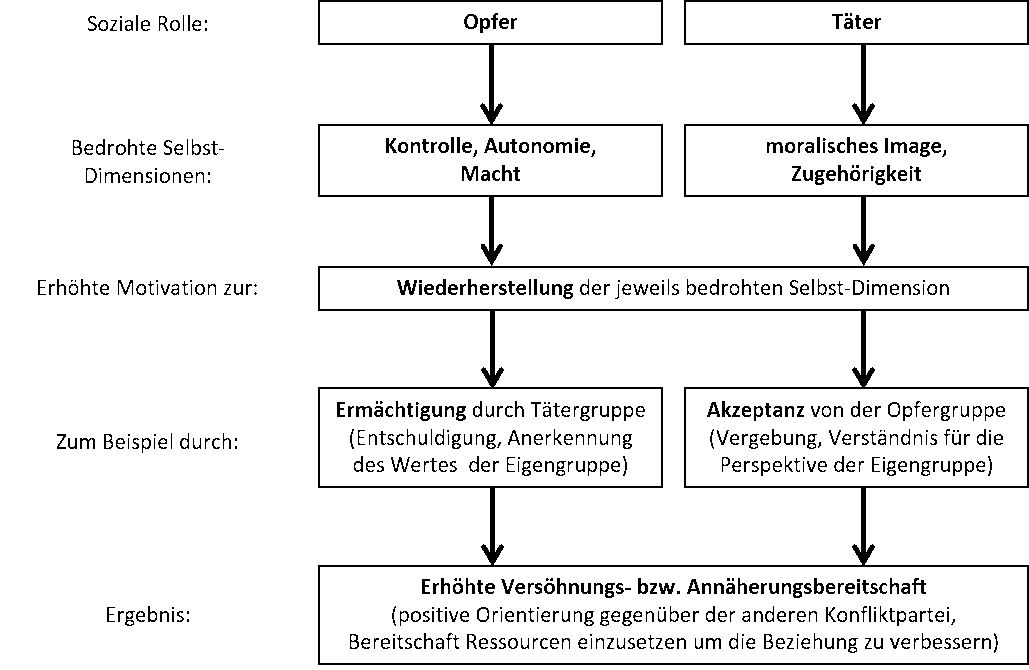

Welche Möglichkeiten haben beide Seiten zur Bedürfnisbefriedigung? Ein naheliegender Weg, um sich als Opfer wieder mächtig zu fühlen, besteht darin, selbst zum/r TäterIn zu werden und Gewalt auszuüben. TäterInnen versuchen hingegen häufig, die eigenen Taten kleinzureden, um sich selbst weniger unmoralisch zu fühlen. Diese Strategie wird aber von den Opfern als unaufrichtig und beleidigend empfunden. Derartige Vorgehensweisen verhärten die Fronten eher, als dass sie Versöhnung fördern. Stattdessen empfiehlt das Bedürfnisbasierte Modell einen wechselseitigen Prozess, bei dem sich die vormaligen Konfliktgegner bei der Bedürfnisbefriedigung unterstützen. Eine aufrichtige Entschuldigung und Bitte um Vergebung etwa signalisieren nicht nur die Einsicht der Täterseite in das entstandene Leid, sondern gewährt den Opfern auch eine gewisse Macht über das Schicksal der TäterInnen, indem sie entscheiden können, ob sie Vergebung gewähren oder nicht. Umgekehrt signalisiert Vergebung den TäterInnen, dass sie trotz ihrer Vergehen noch immer als Menschen gesehen werden, die eine Chance verdienen, ihre Fehler wiedergutzumachen. Werden so die Bedürfnisse beider Seiten befriedigt, vermindert sich die Selbstbild-Bedrohung der Konfliktparteien und die Versöhnungsbereitschaft steigt. Das Modell erklärt damit nicht nur, wie sich Konfliktparteien in ihren Bedürfnissen unterscheiden, sondern auch, wie diese Bedürfnisse zur Versöhnungsförderung genutzt werden können (siehe Abb. 1).

Bild 1: Das bedürfnisbasierte Modell der Versöhnung

Bild 1: Das bedürfnisbasierte Modell der Versöhnung

Empirische Forschung zum Bedürfnisbasierten Modell – ein Beispiel

Seit der ursprünglichen Formulierung des Modells wurden verschiedene Studien zur Prüfung seiner Grundannahmen durchgeführt. Für den vorliegenden Beitrag sind insbesondere Untersuchungen im Kontext von Gruppen-Konflikten relevant. Hier ein Beispiel: In einer Studie von Shnabel, Nadler, Ullrich, Dovidio und Carmi (2009) wurden jüdische Israelis an das Massaker von Kafr Qasim erinnert, bei dem jüdisch-israelische GrenzpolizistInnen arabische Israelis erschossen, weil diese unwissentlich eine Ausgangssperre ignoriert hatten („Täterbedingung“). In einer anderen Bedingung wurden jüdische Israelis an den Holocaust erinnert („Opferbedingung“). Danach lasen die TeilnehmerInnen Auszüge aus zwei vermeintlichen Reden zum Gedenken an das Massaker bzw. den Holocaust von VertreterInnen der Gegenpartei. Im Falle von Kafr Qasim stammten die Reden von einem vermeintlichen Vertreter der arabischen Israelis (d. h. von den Opfern), im zweiten Beispiel stammten die Nachrichten vorgeblich von einem Vertreter der Deutschen (d. h. von den Tätern). Tatsächlich waren diese Zitate für die Untersuchung geschrieben worden und zielten jeweils auf die Befriedigung eines der im Modell beschriebenen Bedürfnisse ab (für Ermächtigung z. B. „wir erkennen euer Recht an, stark und stolz zu sein“; für Akzeptanz z. B. „wir verstehen und akzeptieren euch als unsere Brüder und Schwestern“). Die StudienteilnehmerInnen wurden daraufhin gefragt, wie sehr die jeweilige Nachricht ihre Versöhnungsbereitschaft mit der Gegenpartei beeinflusste. Wie erwartet hatten ermächtigende Nachrichten mehr Versöhnungsbereitschaft auf Opferseite und akzeptierende Nachrichten mehr Versöhnungsbereitschaft auf Täterseite zur Folge. Vergleichbare Ergebnisse fanden sich für deutsche Probandinnen, die mit dem Holocaust konfrontiert wurden und nach akzeptierenden Nachrichten jüdisch-israelischer VertreterInnen mehr Versöhnungsbereitschaft zeigten, als nach ermächtigenden Nachrichten (Shnabel et al., 2009).

Aus dieser Forschung lassen sich wichtige Praxisimplikationen ableiten. So sollten Maßnahmen zur Verbesserung der Beziehungen zwischen verfeindeten Gruppen (z. B. Interventionen basierend auf der

Kontakthypothese von Allport, 1954; siehe auch Landmann, Aydin, van Dick & Klocke, 2017) die Thematisierung und Befriedigung der spezifischen psychologischen Bedürfnisse beinhalten. Beispielsweise könnten Übungen so gestaltet werden, dass Opfer Ermächtigung erfahren (z. B. indem ihnen bei einer Aufgabe ausdrücklich Entscheidungsmacht oder eine Führungsrolle zugesprochen wird) und TäterInnen soziale Akzeptanz  Bild 2: Nelson Mandela setzte die Kommisio für Wahrheit und Versöhnung ein, die ab 1996 die Verbrechen der Apartheid aufarbeitete(z. B. Interaktionsübungen, in denen TäterInnen echtes Interesse für ihre Situation entgegengebracht wird). Beobachtungen zur Arbeit der von Nelson Mandela 1996 in Südafrika eingesetzten Wahrheits- und Versöhnungskommission legen nahe, dass Interventionen im Einklang mit den Annahmen des Modells tatsächlich besonders wirksam sind (Gobodo-Madikizela, 2008): Die Anhörungen waren besonders erfolgreich, wenn Opfer das

Gefühl hatten, wieder eine Stimme zu haben, und TäterInnen das

Gefühl hatten, nicht als „Monster“, sondern als Menschen wahrgenommen zu werden.

Bild 2: Nelson Mandela setzte die Kommisio für Wahrheit und Versöhnung ein, die ab 1996 die Verbrechen der Apartheid aufarbeitete(z. B. Interaktionsübungen, in denen TäterInnen echtes Interesse für ihre Situation entgegengebracht wird). Beobachtungen zur Arbeit der von Nelson Mandela 1996 in Südafrika eingesetzten Wahrheits- und Versöhnungskommission legen nahe, dass Interventionen im Einklang mit den Annahmen des Modells tatsächlich besonders wirksam sind (Gobodo-Madikizela, 2008): Die Anhörungen waren besonders erfolgreich, wenn Opfer das

Gefühl hatten, wieder eine Stimme zu haben, und TäterInnen das

Gefühl hatten, nicht als „Monster“, sondern als Menschen wahrgenommen zu werden.

Obwohl wir uns für diese Sonderausgabe auf Konflikte zwischen Gruppen konzentrieren, möchten wir erwähnen, dass die Vorhersagen des Bedürfnisbasierten Modells auch für Konflikte zwischen einzelnen Personen geprüft worden sind (Shnabel & Nadler, 2008). Im Einklang mit den Annahmen zeigte sich auch hier, dass TäterInnen eine Beeinträchtigung ihres moralischen Ansehens wahrnahmen und nach Akzeptanznachrichten mehr Versöhnungsbereitschaft zeigten, während Opfer ein geringeres Gefühl der Macht bzw. des Einflusses berichteten und auf ermächtigende Nachrichten mit mehr Versöhnungsbereitschaft reagierten.

TäterInnen und Opfer zugleich? Erweiterung des Modells auf „duale“ Konflikte

Das Bedürfnisbasierte Modell ist in den letzten Jahren um verschiedene Aspekte erweitert worden, die seine Nützlichkeit für die Praxis noch erhöhen. So setzt das ursprüngliche Modell z. B. klare Täter- und Opferrollen voraus, die aber in langanhaltenden Konflikten, die häufig von Gewalt und Gegengewalt gekennzeichnet sind, meist nicht eindeutig gegeben sind. Darüber hinaus lehnen viele Menschen es ab, sich selbst als TäterInnen wahrzunehmen und sind eher motiviert, sich als Opfer darzustellen. Bemühungen, sich gegenüber Dritten als „wahre“ Opfer zu beschreiben, die mehr gelitten haben als die Gegenseite, werden auch als „competitive victimhood“ („Wettstreit um die Opferrolle“) bezeichnet (Noor, Shnabel, Halabi & Nadler, 2012). Als Gründe für diesen Wettstreit werden strategische (Opfer finden leichter Verbündete als TäterInnen) aber auch psychologische Motive (der Opferstatus rechtfertigt Gegengewalt als rechtmäßige Verteidigung) diskutiert. Um den Wettstreit zu vermeiden und eine Verbesserung der Beziehung zwischen den Gruppen zu erreichen, scheint die Betonung von Gemeinsamkeiten ein vielversprechender Ansatz zu sein (Shnabel, Halabi & Noor, 2013). In Studien mit jüdischen Israelis und PalistinänserInnen wurde ein verminderter Wettstreit um die Opferrolle festgestellt, nachdem darauf aufmerksam gemacht wurde, dass beide Seiten stark unter dem Israel-Palästina-Konflikt gelitten hatten (gemeinsame Opferrolle). Überraschend konnte auch gezeigt werden, dass die Lenkung der Aufmerksamkeit auf eine gemeinsame Täterrolle (wenn also deutlich gemacht wurde, dass beide Konfliktparteien gegen die Regeln eines moralischen Miteinanders verstoßen haben) den Wettbewerb um die Opferrolle ebenfalls verminderte. Im Einklang mit dem Modell verringerte sich bei gemeinsamer Opferrolle die Motivation, das moralische Bild der eigenen Gruppe zu verteidigen (und als Konsequenz auf dem alleinigen Opferstatus zu bestehen), während bei geteilter Täterschaft die wahrgenommene Handlungsfähigkeit der eigenen Gruppe erhöht war. Offenbar führen also mehrere Wege zu dem Ziel, dem Wettstreit um die Opferrolle zu begegnen.

Diese Befunde sind insbesondere für die Gestaltung von Interventionsmaßnahmen in Konfliktkontexten, die durch Gewalt und Gegengewalt gekennzeichnet sind, interessant. Begegnungen zwischen Konfliktgegnern könnten so gestaltet werden, dass die TeilnehmerInnen die Möglichkeit haben, sich gegenseitig ihre Kriegserfahrungen zu schildern (z. B. Erlebnisse von Verlust und Angst) und dabei zu der Einsicht zu gelangen, dass ihr Leid nicht exklusiv ist, sondern von Mitgliedern der anderen Gruppe geteilt wird. Zudem sollte eine urteilsfreie Umgebung geschaffen werden, in der sich beide Seiten kritisch mit den Vergehen der eigenen Gruppe auseinandersetzen können.

Vermittlung zwischen den Konfliktparteien durch Dritte – eine gute Alternative?

Als „Königsweg“ zu einem erfolgreichen Versöhnungsprozess wurde der Austausch zwischen Opfer- und Tätergruppen beschrieben. Was aber, wenn eine oder beide Parteien kein Interesse an einem Austausch haben? Durch Konflikte bilden sich häufig negative Vorurteile gegenüber der Gegenseite und man begegnet sich mit großem Misstrauen. Aufgrund dieser Einschränkungen ist die Forschung zum Bedürfnisbasierten Modell auch der Frage nachgegangen, inwiefern dritte Parteien als VermittlerInnen tätig werden können, um bei der Bedürfnisbefriedigung zu unterstützen und Versöhnung zu fördern.

Erste Ergebnisse (Shnabel, Nadler & Dovidio, 2014) zeigen, dass ermächtigende oder akzeptierende Nachrichten einer dritten, unbeteiligten Partei zwar Opfer und TäterInnen in ihrem positiven Selbstbild stärken können, jedoch nicht dazu beitrugen, dass sich das Vertrauensverhältnis zwischen den Gruppen verbesserte. Anders war dies bei Nachrichten, die direkt von der Gegenseite stammten und sowohl positiv auf der Bedürfnisebene als auch auf der Beziehungsebene wirkten. Das gesteigerte Vertrauen zwischen den Gruppen war wiederum eine wichtige Quelle für eine erfolgreiche Versöhnung.

Bedeuten diese Ergebnisse, dass Bemühungen Dritter die positiven Folgen eines unmittelbaren Dialogs und Austauschs nicht ersetzen können? Anders als man intuitiv vermuten könnte, zeigten Befunde einer weiteren Studienreihe (Harth & Shnabel, 2015), dass echte Unparteilichkeit nicht förderlich war. Stattdessen konnten Nachrichten von Dritten die Versöhnungsbereitschaft nur dann steigern, wenn diese Dritten Gemeinsamkeiten mit der Gegenseite aufwiesen. Beispielweise zeigten jüdisch-israelische TeilnehmerInnen gegenüber der Gruppe der PalästinenserInnen eine höhere Versöhnungsbereitschaft wenn eine Nachricht vermeintlich von JordanierInnen (die eine gemeinsame arabische Identität mit den PalästinenserInnen teilen) vorgetragen worden war, aber nicht, wenn dieselbe Nachricht von einem Vertreter der Vereinten Nationen stammte, die als nicht repräsentativ für den Konfliktpartner angesehen wurde. Dieses Ergebnismuster konnte auch in anderen Kontexten gezeigt werden.

Für die Praxis bedeutet das einerseits, dass die Möglichkeit einer unmittelbaren Begegnung immer geprüft werden sollte, da der persönliche Austausch die stärksten Effekte für die Förderung von Versöhnung hat. Wenn Drittparteien einbezogen werden, müssen sie als glaubwürdige VertreterInnen der anderen Konfliktpartei wahrgenommen werden.

Dies trifft allerdings nur auf den Teil des Friedensprozesses zu, bei dem es um Versöhnung und somit um die Wiederherstellung eines positiven Selbstbildes der eigenen Gruppe geht. Wenn es um die Verteilung von Land und anderen Ressourcen nach einer gewalttätigen Episode geht (Konfliktbeilegung, siehe oben), ist es hingegen notwendig, dass vermittelnde Parteien als neutral wahrgenommen werden. Ansonsten wird schnell ein Eigeninteresse der vermittelnden Partei unterstellt, was deren Kompetenz als Vermittler in Frage stellt und den Versöhnungsprozess behindert.

Fazit

Das Bedürfnisbasierte Modell der Versöhnung macht deutlich, dass gewalttätige Konflikte neben offensichtlichen Verletzungen (z. B. körperliche Versehrtheit) auch mit subtileren Verletzungen im Sinne von Selbstbild-Bedrohungen der beteiligten Parteien einhergehen, die ebenfalls berücksichtigt werden müssen, bevor ein Prozess in Gang gebracht werden kann, an dessen Ende echte Versöhnung steht. Das Modell betont weiterhin, dass die beteiligten Parteien deutlich unterscheidbare Bedürfnisse antreiben und dass einseitige Bedürfnisbefriedigung der Versöhnung im Weg steht. Stattdessen sollten Dialog und wechselseitige Bedürfnisbefriedigung das Ziel sein. Im Ergebnis steigt nicht nur die Bereitschaft zur Versöhnung, sondern es wird auch mehr Versöhnungsverhalten gezeigt (z. B. Spendenverhalten, SimanTov-Nachli Bild 3: Diese Skulptur wurde in den Ruinen der Kathedrale St. Michaels in Coventry errichtet. Eine identische Skulptur wurde als Geschenk an die Bürgerinnen von Hiroshima in Japan übergebeneli, Shnabel, Aydin & Ullrich, 2018).

Bild 3: Diese Skulptur wurde in den Ruinen der Kathedrale St. Michaels in Coventry errichtet. Eine identische Skulptur wurde als Geschenk an die Bürgerinnen von Hiroshima in Japan übergebeneli, Shnabel, Aydin & Ullrich, 2018).

Das Bedürfnisorientierte Modell ist nicht der einzige Ansatz zur Förderung von Versöhnung. Praktische Anwendungsversuche kombinieren daher die Erkenntnisse aus verschiedenen Forschungsrichtungen, was bereits zu vielversprechenden Verbesserungen im Verhältnis zwischen ehemaligen Konfliktgegnern führte (z. B. zwischen jungen Polen und Israelis, Bilewicz & Jaworska, 2013). Die ermutigenden Ergebnisse solcher Studien, aber auch die historischen Beispiele gelungener Versöhnung (z. B. zwischen den ehemaligen „Erzfeinden“ Frankreich und Deutschland) unterstreichen die Wichtigkeit sozialpsychologischer Konfliktforschung und geben Anlass zur Hoffnung auf eine friedvollere Zukunft.

Literaturverzeichnis

Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Oxford, UK: Addison-Wesley

Bilewicz, M., & Jaworska, M. (2013). Reconciliation through the righteous: The narratives of heroic helpers as a fulfillment of emotional needs in Polish-Jewish intergroup contact. Journal of Social Issues, 69, 162-179. doi:10.1111/josi.12009

Gobodo-Madikizela, P. (2008). Transforming trauma in the aftermath of gross human rights abuses: Making public spaces intimate through the South African Truth and Reconciliation Commission. In A. Nadler, T. E. Malloy, & J. D. Fisher (Eds.), The social psychology of intergroup reconciliation (pp. 57-75). New York, NY, US: Oxford University Press.

Harth, N. S., & Shnabel, N. (2015). Third-party intervention in intergroup reconciliation: The role of neutrality and common identity with the other conflict party. Group Processes & Intergroup Relations, 18, 676-695. doi:10.1177/1368430215583151

Kelman, H.C. (2004). Reconciliation as identity change: A social-psychological perspective. In Y. Bar-Siman-Tov (Ed.), From conflict resolution to reconciliation (pp. 111-124). Oxford, England: Oxford University Press.

Landmann, H., Aydin, A. L., Van Dick, R. & Klocke, U. (2017). Die

Kontakthypothese: Wie Kontakt

Vorurteile gegenüber Geflüchteten reduzieren und Integration fördern kann. In-Mind. Retrieved from in-mind.com

Nadler, A., & Shnabel, N. (2015). Intergroup reconciliation: Instrumental and socio-emotional processes and the needs-based model. European Review of Social Psychology, 26, 93-125. doi:10.1080/10463283.2015.1106712

Noor, M., Shnabel, N., Halabi, S., & Nadler, A. (2012). When suffering begets suffering: The psychology of competitive victimhood between adversarial groups in violent conflicts. Personality and Social Psychology Review, 16, 351-374. doi:10.1177/1088868312440048

Shnabel, N., Halabi, S., & Noor, M. (2013). Overcoming competitive victimhood and facilitating forgiveness through re-categorization into a common victim or perpetrator identity. Journal of Experimental Social Psychology, 49, 867-877. doi:10.1016/j.jesp.2013.04.007

Shnabel, N., & Nadler, A. (2008). A needs-based model of reconciliation: Satisfying the differential emotional needs of victim and perpetrator as a key to promoting reconciliation. Journal of Personality and Social Psychology, 94, 116-132. doi:10.1037/0022-3514.94.1.116

Shnabel, N., Nadler, A., & Dovidio, J. F. (2014). Beyond need satisfaction: Empowering and accepting messages from third parties ineffectively restore trust and consequent reconciliation. European Journal of Social Psychology, 44, 126-140. doi:10.1002/ejsp.2002

Shnabel, N., Nadler, A., Ullrich, J., Dovidio, J. F., & Carmi, D. (2009). Promoting reconciliation through the satisfaction of the emotional needs of victimized and perpetrating group members: The needs-based model of reconciliation. Personality and Social Psychology Bulletin, 35, 1021-1030. doi:10.1177/0146167209336610

Shnabel, N., & Ullrich, J. (2017). Wie versöhnen wir uns? Das Bedürfnisbasierte Modell. Wissenschaft und Frieden, 3, 34-38.

SimanTov-Nachlieli, I., Shnabel, N., Aydin, A. L., & Ullrich, J. (2018). Agents of prosociality: Agency affirmation promotes mutual prosocial tendencies and behavior among conflicting groups. Political Psychology, 39, 445-463. doi:10.1111/pops.12418

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33-47). Monterey, CA: Brooks/Cole.

Bildquellen

Bild 1: Eigene Darstellung der Autoren