Auf der gleichen Wellenlänge – verstehen sich Eltern und Kinder besser durch Gleichklang im Gehirn?

Wir lassen uns oft vom Verhalten anderer „anstecken“ – klassische Beispiele dafür sind Gähnen oder Lachen. Neue Forschungsergebnisse zeigen auf, dass eine solche „Ansteckung“ sogar im Gehirn beobachtet werden kann. Modernste bildgebende Verfahren offenbaren, dass Gleichklang im Gehirn für das Verstehen anderer wichtig ist, und das bereits im Kindesalter. In diesem Artikel beschreiben wir, wie die wechselseitige Anpassung der Gehirnaktivität während Eltern-Kind Interaktion entsteht und wie sie mit Verhalten, Beziehungsqualität und dem Geschlecht der interagierenden Personen zusammenhängt.

Von Geburt an ist unser Leben geprägt von sozialen Interaktionen – wir können ohne sie nicht überleben. Dies gilt nicht nur für unsere ersten Lebensmonate und -jahre, in denen wir als Kinder von der Hilfe Erwachsener abhängig sind. Auch im Erwachsenenalter hängt unser Überleben direkt von sozialen Interaktionen ab. So dokumentieren zwei Übersichtsstudien mit mehr als 3.5 Millionen erwachsenen TeilnehmerInnen eindrücklich, dass eine geringere soziale Integration und weniger Zugang zu sozialer Unterstützung unser Sterblichkeitsrisiko um bis zu 30 % erhöht – mehr als zum Beispiel starker Zigaretten- oder Alkoholkonsum (Holt-Lunstad et al., 2010, 2015). Dies kommt daher, weil Einsamkeit und soziale Isolation für unseren Körper und Geist massiven Stress bedeuten, welcher auf Dauer starke psychologische und körperliche Auswirkungen hat und dadurch die Gefahr erhöht, an Alzheimer, Herzkrankheiten, Diabetes oder gar Krebs zu erkranken.

Soziale Interaktionen beeinflussen also unser Überleben. Doch darüber hinaus bestimmen soziale Interaktionen auch maßgeblich unsere Entwicklung und damit unsere Lebensqualität. Durch soziale Interaktionen – insbesondere mit den Eltern – erwerben und üben Kinder grundlegende soziale, kognitive und emotionale Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Fassen gemeinsamer Absichten, gegenseitige Perspektivenübernahme, Aufmerksamkeitskontrolle oder Stressregulation. Diese Fähigkeiten erleichtern und fördern im Verlauf unseres Lebens soziale Interaktionen mit anderen (Feldman, 2012).

Erstaunlicherweise wurde bisher kaum erforscht, was in den Gehirnen von Kindern und ihren Eltern genau passiert, wenn sie miteinander interagieren, also zum Beispiel im Spiel, beim Problemlösen oder im Gespräch. Auch war es bis vor kurzem unklar, welche neuronalen Muster dem Verhalten während Eltern-Kind Interaktionen unterliegen, inwiefern diese Muster mit der Beziehungsqualität zusammenhängen und ob es darin Geschlechtsunterschiede gibt. Solche Fragen können nun mithilfe von neuen bildgebenden Verfahren und Analysemethoden erforscht werden. Wegweisend und besonders spannend ist dabei, dass zwei (oder mehr) Gehirne gleichzeitig untersucht und dadurch ihre wechselseitige Anpassung gemessen werden kann.

Wechselseitige Anpassung im Gehirn, im Verhalten und im Körper

Wenn wir mit unseren Mitmenschen interagieren, haben wir die natürliche Tendenz, unser Verhalten anzupassen und einander zu imitieren. Wir lassen uns vom Verhalten anderer „anstecken“. Klassische Beispiele dafür sind Gähnen oder Lachen. Doch die Anpassung endet nicht beim Verhalten, sondern kann auch körperlich-biologische Aspekte wie die Herzfrequenz oder die Ausschüttung von Hormonen betreffen. Neuste Forschungsergebnisse deuten zudem darauf hin, dass sich die Gehirnaktivität insbesondere dann anpasst, wenn zwei Personen miteinander interagieren. Es lassen sich nämlich gleichzeitige Zu- und Abnahmen der Gehirnaktivität innerhalb verschiedenen, teils überlappenden Gehirnarealen nachweisen. Diese Anpassungen im Verhalten, im Körper und der Gehirnaktivität werden unter dem Begriff bio-behaviorale Synchronität zusammengefasst (Feldman, 2017).

WissenschaftlerInnen gehen heutzutage davon aus, dass die bio-behaviorale Synchronität eine Förderung der Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Reaktion auf soziale und nichtsoziale Reize begründet (Hoehl et al., 2020). Wenn ich zum Beispiel die Straße überquere und sehe, dass jemand vor mir mit einem ängstlichen Gesichtsausdruck nach links schaut, werde ich ebenfalls eher nach links schauen und dadurch eine mögliche Gefahr schneller erkennen. Zudem verstärkt die bio-behaviorale Synchronität das Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl. Dies kann wiederum zu effektiverer Zusammenarbeit, sozialer Inklusion / Integration sowie positiveren Gedanken und Handlungen anderen gegenüber führen. In einer einfallsreichen Studie wurden Kleinkinder in einer Babytragetasche entweder gleichzeitig (synchron) oder unkoordiniert (asynchron) zu einer erwachsenen Person auf und ab bewegt. Kinder, die synchron bewegt wurden, zeigten direkt danach rascher und mit einer größeren Wahrscheinlichkeit Hilfeverhalten der erwachsenen Person gegenüber (Cirelli et al., 2014). Im Rahmen einer weiteren originellen Studie wurde geprüft, wie sich dreiminütiges gemeinsames Gehen auf Vorurteile und Klischees gegenüber einer ethnischen Minderheit auswirkt. Dazu wurden ungarische ProbandInnen aufgefordert synchron oder asynchron mit einem/r Angehörigen der Roma zu gehen. Dabei wurde beobachtet, dass synchrones Gehen – gekennzeichnet durch koordinierte Bewegungen und daher wechselseitige Anpassung des Verhaltens – zu einer Abnahme von Vorurteilen und Klischees gegenüber der ethnischen Minderheit führte (Atherton et al., 2019). Doch wie steht es um die Gehirnaktivität während sozialer Interaktion, insbesondere bei Eltern-Kind Paaren – lässt sich auch hier eine wechselseitige Anpassung in Abhängigkeit des Verhaltens feststellen?

Wechselseitige Anpassung der Gehirnaktivität

Zur Erforschung der bio-behavioralen Synchronität und insbesondere der Anpassung der Gehirnaktivität eignet sich bei Eltern-Kind-Interaktionen die funktionelle Nahinfrarot-Spektroskopie (kurz

fNIRS) besonders gut. Diese Methode ist nämlich im Vergleich zu anderen bildgebenden Verfahren (wie zum Beispiel Elektroenzephalographie – EEG – oder funktionelle Magnetresonanztomographie -

fMRT) viel weniger bewegungsempfindlich. Bei

fNIRS wird von Sendern auf der Kopfoberfläche Infrarotlicht ausgestrahlt, welches innerhalb der äußersten Schichten des Gehirns reflektiert wird und anschließend wieder zurück an die Kopfoberfläche und den Empfänger gelangt. Aus der Menge des absorbierten Lichts kann die Konzentration von sauerstoffgesättigtem Hämoglobin im Blut berechnet werden. Diese dient als ein indirektes Maß der Gehirnaktivität (stärkere Gehirnaktivität = höherer Verbrauch von Sauerstoff = Zunahme der Zufuhr von sauerstoffgesättigtem Blut / Hämoglobin). Schließlich wird die individuelle Gehirnaktivität der Interaktionspartner in ein Maß der wechselseitigen Anpassung oder neuronalen Synchronität umgerechnet. Bild 2: Schematische Darstellung des fNIRS Messprinzips. Links: Sender (rote Box) auf der Kopfoberfläche strahlen Infrarotlicht (rote Linien) aus, welches innerhalb der äußersten Schichten des Gehirns reflektiert wird und anschließend wieder zurück an die Kopfoberfläche und Empfänger (blaue Box) gelangt. Rechts: Aus dem Muster des empfangenen Infrarotlichts wird die Zu- und Abnahme der Gehirnaktivität (grüne Linien) vom Elternteil und des Kindes ermittelt und in ein Maß der wechselseitigen Anpassung der Gehirnaktivität (gestrichelte schwarze Linien) umgerechnet.

Bild 2: Schematische Darstellung des fNIRS Messprinzips. Links: Sender (rote Box) auf der Kopfoberfläche strahlen Infrarotlicht (rote Linien) aus, welches innerhalb der äußersten Schichten des Gehirns reflektiert wird und anschließend wieder zurück an die Kopfoberfläche und Empfänger (blaue Box) gelangt. Rechts: Aus dem Muster des empfangenen Infrarotlichts wird die Zu- und Abnahme der Gehirnaktivität (grüne Linien) vom Elternteil und des Kindes ermittelt und in ein Maß der wechselseitigen Anpassung der Gehirnaktivität (gestrichelte schwarze Linien) umgerechnet.

Analog zum Funkverkehr, wo Sender und Empfänger auf der gleichen Wellenlänge liegen müssen, damit ein Signal erfolgreich übermittelt werden kann, geht die derzeitige Forschung davon aus, dass sich die Gehirnwellen miteinander interagierender Personen während sozialer Interaktion ebenfalls synchronisieren. Dabei berichten die Interaktionspartner, dass sie einander besser verstehen und sich emotional stärker miteinander verbunden fühlen. Die neuronale Synchronität entsteht höchstwahrscheinlich durch gleichzeitige und wiederkehrende Aktivierung von Neuronengruppen – sogenannten Oszillatoren – bei beiden Interaktionspartnern. Genauer gesagt, passen sich die neuronalen Oszillatoren des Empfängers an die Oszillatoren des Senders an (Wilson & Wilson, 2005).

Auf der gleichen Wellenlänge

Doch was passiert nun genau in den Gehirnen von Kindern und ihren Eltern, wenn sie miteinander interagieren? Und wie hängen das Verhalten und die neuronalen Muster in Eltern-Kind Interaktionen zusammen? Um dies zu untersuchen, wurden Eltern-Kind Paare (die Kinder sind dabei meist im Vorschul- oder Grundschulalter) ins Forschungslabor eingeladen und gebeten miteinander zu spielen und zu sprechen. Als spielerische Aufgaben dienten häufig Computerspiele oder Puzzles (z.B. Miller et al., 2019; Nguyen et al., 2020a). Dabei verglichen die ForscherInnen die neuronale Synchronität bei Aufgaben, die entweder gemeinsam oder allein gelöst wurden und während einer zusätzlichen Ruhephase. Für die Eltern-Kind Gespräche wurden mehrere mögliche Themen vorgegeben – zum Beispiel was sie heute schon gemacht haben oder noch machen möchten. Es sollte sich dabei eine ganz natürliche Unterhaltung entfalten. Die Gehirnaktivität wurde während beiden Szenarien meist im Schläfenlappen und dem seitliche Frontalkortex gemessen.

Und was ergaben diese Studien? Eltern-Kind Paare zeigten wechselseitige Anpassung der Gehirnwellen vor allem dann, wenn sie gemeinsam Probleme lösten – signifikant stärker, als wenn sie alleine Probleme lösten oder sich in Ruhephasen befanden. Zudem gab es in vielen Fällen einen Zusammenhang zwischen der neuronalen Synchronität und dem Erfolg in der Zusammenarbeit. Mit anderen Worten, je synchroner beispielsweise das gemeinsame Computerspiel oder puzzeln war, desto höher war auch die neuronale Synchronität (z.B. Nguyen et al., 2020a, 2021). Darüber hinaus wurde bei den Gesprächen die wechselseitige Anpassung der Gehirnwellen mit zunehmender Gesprächsdauer stärker (Nguyen, 2020b). Erhöhte neuronale Synchronität wurde in allen Studien vorwiegend in Gehirnregionen gefunden, die für das Fassen gemeinsamer Absichten, die gegenseitige Perspektivenübernahme und die Aufmerksamkeitskontrolle eine Rolle spielen. WissenschaftlerInnen gehen daher davon aus, dass die neuronale Synchronität direkt mit unserem Verhalten und dem Verstehen anderer während sozialen Interaktionen zusammenhängt (Hoehl et al., 2020).

Unterschiede in der Wechselseitigen Anpassung der Gehirnaktivität

Gemeinsames Problemlösen oder miteinander sprechen erhöht also grundsätzlich die wechselseitige Anpassung der Gehirnaktivität bei Eltern-Kind Paaren. Doch ist das Ausmaß der neuronalen Synchronität bei allen Eltern-Kind Paaren gleich, oder gibt es dabei Unterschiede? Neuste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Ausmaß der neuronalen Synchronität und sowohl der Eltern-Kind Beziehungsqualität als auch dem Geschlecht des Elternteils und Kindes.

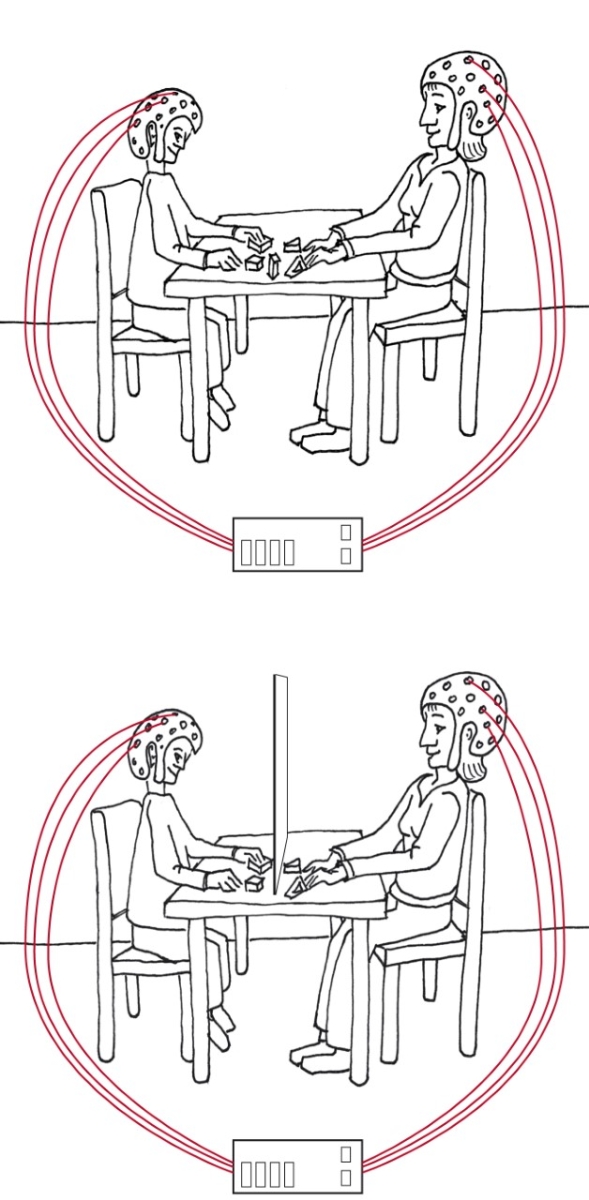

Wie wird der Zusammenhang zwischen neuronaler Synchronität und Eltern-Kind Beziehungsqualität ermittelt? Eine Möglichkeit dazu basiert auf der Bindungstheorie. Im Rahmen dieser Theorie wird angenommen, dass sich eine bessere Beziehungsqualität durch feinfühliges, emotional unterstützendes Verhalten der Eltern gegenüber ihrem Kind äußert. Genauer gesagt, zeichnet sich die elterliche Feinfühligkeit insbesondere durch spontane, wechselseitige Reaktionen in der Interaktion und ein stärkeres elterliches Zulassen der Initiative des Kindes aus. Da bei vielen der zuvor beschriebenen Studien auch Videoaufnahmen der Interaktion gemacht wurden, konnten neben der neuronalen Synchronität auch Indikatoren der Beziehungsqualität wie die der elterlichen Feinfühligkeit betrachtet werden. So ging zum Beispiel bei Mutter-Kind Paaren, die zusammen Puzzles lösten, die neuronale Synchronität mit häufigeren wechselseitigen Reaktionen sowie stärkerer Initiative des Kindes und daher erhöhter mütterlicher Feinfühligkeit einher (Nguyen et al., 2020a).  Bild 3: Schematische Darstellung eines typischen fNIRS Experiments zur Erfassung der wechselseitigen Anpassung der Gehirnaktivität in Eltern-Kind Paaren. Oben: Gemeinsames lösen von Puzzeln. Unten: Voneinander unabhängiges lösen von Puzzeln.

Bild 3: Schematische Darstellung eines typischen fNIRS Experiments zur Erfassung der wechselseitigen Anpassung der Gehirnaktivität in Eltern-Kind Paaren. Oben: Gemeinsames lösen von Puzzeln. Unten: Voneinander unabhängiges lösen von Puzzeln.

Basierend auf der Bindungstheorie kann die Eltern-Kind Beziehungsqualität auch mithilfe von Fragebögen erfasst werden. Diese Fragebögen ermitteln meist sogenannte Bindungsrepräsentationen, welche das Vertrauen in die Fürsorgebereitschaft anderer und ein positives oder negatives Selbstbild ermitteln. Die zugrundeliegende Annahme dabei ist, dass Bindungsrepräsentationen aus früheren Erfahrungen mit der Feinfühligkeit relevanter Bezugspersonen erlernt und im Gedächtnis behalten werden. In einer Studie zur neuronalen Synchronität wurde die Bindungsrepräsentation der Kinder gegenüber ihrer Mutter mithilfe eines solchen Bindungsfragebogens ermittelt und anschließend mit der wechselseitigen Anpassung der Gehirnwellen während eines Computerspiels in Verbindung gebracht. Es zeigte sich, dass die neuronale Synchronität beim gemeinsamen Spielen etwas schwächer war, wenn die Kinder ihre Bindung zur Mutter vermehrt mit unsicher-vermeidenden Bindungsrepräsentationen assoziierten (Miller et al., 2019). Die unsicher-vermeidende Bindung zeichnet sich durch abgeschwächtes Bindungsverhalten und stärkeres Bedürfnis für Unabhängigkeit und Selbstkontrolle aus. Meist entstehen solche Verhaltensweisen durch wenig Nähe und Geborgenheit seitens der Bezugsperson. Diese Studienergebnisse deuten daher auf einen Zusammenhang zwischen neuronaler Synchronität und Bindungsrepräsentationen als einem Maß der Eltern-Kind Beziehungsqualität hin. Weitere Untersuchungen sind jedoch notwendig um diesen Zusammenhang genauer zu erforschen.

Neben der Beziehungsqualität scheint das Geschlecht der Eltern und des Kindes für die neuronale Synchronität ebenfalls eine Rolle zu spielen. So gab es nur einen Zusammenhang zwischen dem Interaktionsverhalten und dem Ausmaß der wechselseitigen Anpassung der Gehirnwellen in einer Studie in Mutter-Kind Paaren (Nguyen et al., 2020a), nicht aber in einer anderen Studie in Vater-Kind Paaren (Nguyen et al., 2021). Das gemessene Interaktionsverhalten war dabei beispielsweise die Menge der gelösten Puzzles, die wechselseitige Reaktion und Interaktion und die stärkere Initiative des Kindes. Zudem war die neuronale Synchronität in Mutter-Kind und Vater-Kind Paaren nicht immer in den gleichen Gehirnarealen am stärksten ausgeprägt. All diese Ergebnisse deuten auf unterschiedliche mentale Prozesse während der Interaktion in Abhängigkeit des Geschlechts der Eltern und des Kindes hin. Solche Unterschiede in der neuronalen Synchronität zwischen Müttern und Vätern mit ihren Kindern könnten zum Beispiel darauf zurückgeführt werden, dass Elternteile auf unterschiedliche Art und Weise mit ihren Kindern interagieren. Während Mutter-Kind Interaktionen etwas mehr Rhythmus und Struktur aufweisen, gelten Vater-Kind Interaktionen als energetischer und spielerischer (Feldman, 2003, 2017). Ähnliches gilt höchstwahrscheinlich auch für Interaktionen zwischen Kindern und Großeltern, FreundInnen, LehrerInnen, etc., obwohl solche Unterschiede bisher noch nicht systematisch untersucht wurden. Grundsätzlich ermöglichen abweichenden Interaktionsmuster es Kindern jedoch, gleichzeitig mit unterschiedlichen Beziehungspersonen zu interagieren und dabei eine Vielzahl von sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten zu erlernen und zu üben.

Fazit

Mithilfe von neuen bildgebenden Verfahren wie fNIRS können wir neuerdings erforschen, was in den Gehirnen von Kindern und ihren Eltern vorgeht, wenn sie eine gemeinsame Aufgabe lösen oder miteinander sprechen. Vieles deutet darauf hin, dass sich Eltern und Kinder besser verstehen, wenn ihre Gehirne im Gleichklang sind. Es scheint jedoch Unterschiede in der wechselseitigen Anpassung der Gehirnwellen zu geben, und zwar abhängig von der Beziehungsqualität und vom Geschlecht der Eltern und Kinder. ForscherInnen hoffen, dass diese neuen Befunde bald praktische Anwendung finden, zum Beispiel im Schul- und Lernkontext. So lässt es sich beispielsweise ermitteln, wie stark SchülerInnen und LehrerInnen auf der gleichen Wellenlänge sind und wie sich dies auf Lernerfolg und emotionales Befinden der SchülerInnen im Schulalltag auswirkt.

Bildquellen

Bild 1: Olivia Banso via unsplash (https://unsplash.com/photos/6oRBgkX9UMI, Lizenz: https://unsplash.com/license).

Bild 2: Pascal Vrtička.

Bild 3: MPI CBS / Trinh Nguyen.

Literaturverzeichnis

Atherton, G., Sebanz, N., & Cross, L. (2019). Imagine All The Synchrony: The effects of actual and imagined synchronous walking on attitudes towards marginalised groups. PLOS ONE, 14(5), e0216585. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216585

Cirelli, L. K., Einarson, K. M., & Trainor, L. J. (2014). Interpersonal synchrony increases prosocial behavior in infants. Developmental Science, 17(6), 1003–1011. https://doi.org/10.1111/desc.12193

Feldman, R. (2003). Infant-mother and infant-father synchrony: The coregulation of positive arousal. Infant Mental Health Journal, 24(1), 1–23. https://doi.org/10.1002/imhj.10041

Feldman, R. (2012). Parent–Infant Synchrony: A Biobehavioral Model of Mutual Influences in the Formation of Affiliative Bonds. Monographs of the Society for Research in Child Development, 77(2), 42–51. https://doi.org/10.1111/j.1540-5834.2011.00660.x

Feldman, R. (2017). The Neurobiology of Human Attachments. Trends in Cognitive Sciences, 21(2), 80–99. https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.11.007

Hoehl, S., Fairhurst, M., & Schirmer, A. (2020). Interactional synchrony: Signals, mechanisms and benefits. Social Cognitive and Affective Neuroscience, nsaa024. https://doi.org/10.1093/scan/nsaa024

Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Baker, M., Harris, T., & Stephenson, D. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: A meta-analytic review. Perspectives on Psychological Science, 10(2), 227–237. https://doi.org/10.1177/1745691614568352

Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., & Layton, J. B. (2010). Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review. PLOS Medicine, 7(7), e1000316. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000316

Miller, J. G., Vrtička, P., Cui, X., Shrestha, S., Hosseini, S. M. H., Baker, J. M., & Reiss, A. L. (2019). Inter-brain synchrony in mother-child dyads during cooperation: An fNIRS hyperscanning study. Neuropsychologia, 124, 117–124. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2018.12.021

Nguyen, T., Schleihauf, H., Kayhan, E., Matthes, D., Vrtička, P., & Hoehl, S. (2020a). The effects of interaction quality on neural synchrony during mother-child problem solving. Cortex, 124, 235–249. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2019.11.020

Nguyen, T., Schleihauf, H., Kayhan, E., Matthes, D., Vrtička, P., & Hoehl, S. (2020b). Neural synchrony in mother–child conversation: Exploring the role of conversation patterns. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 16(1-2), 93–102. https://doi.org/10.1093/scan/nsaa079

Nguyen, T., Schleihauf, H., Kungl, M., Kayhan, E., Hoehl, S., Vrtička, P. (2021). Interpersonal neurobehavioral synchrony during father-child problem solving: An fNIRS hyperscanning study. Child Development, 92(4), e565–e580. https://doi.org/10.1111/cdev.13510

Wilson, M., & Wilson, T. P. (2005). An oscillator model of the timing of turn-taking. Psychonomic Bulletin & Review, 12(6), 957–968. https://doi.org/10.3758/BF03206432