Selbstfürsorge im digitalen Zeitalter: Wie wir gesund mit sozialen Medien umgehen können.

Du schaffst es nicht, die Zeit, die du in den sozialen Medien verbringst, längerfristig zu reduzieren? Interessiert es dich zu erfahren, warum du soziale Medien oft übermäßig nutzt und welche negativen Auswirkungen das für dich haben kann? Hier erhältst du nicht nur Antworten, sondern auch praxisnahe Strategien zum Schutz deiner psychischen Gesundheit, die dich dabei unterstützen, einen ausgewogenen Umgang mit sozialen Medien zu finden.

Es ist Montagabend 1:00 Uhr - schon wieder viel zu spät. Eigentlich hattest du geplant, schon lange im Bett zu liegen und zu schlafen, um morgen ausgeruht die anstehende Klausur in deinem Studium schreiben zu können. Doch mal wieder hast du das Zeitgefühl verloren und durchstöberst endlos die Inhalte von TikTok und Co. Du überprüfst die Likes in deinen Posts und schaust dir die zahlreichen neuen Einträge deiner Follower an. Dies ist leider kein einmaliges Ereignis. Trotz der negativen Auswirkungen auf deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit schaffst du es nicht, die Zeit, die du in sozialen Medien verbringst, zu reduzieren. Ganz darauf zu verzichten, ist auch keine Option, da dies zu sozialer Isolation führen würde.

In der heutigen Zeit haben soziale Medien wie Instagram, TikTok, Facebook und Co eine immer bedeutendere Rolle in unserem Alltag eingenommen. Sie ermöglichen uns, mühelos mit anderen Menschen zu kommunizieren, Inhalte zu teilen, uns inspirieren zu lassen und unser soziales Netzwerk zu erweitern. Während die Vorteile und Chancen dieser Plattformen unbestritten sind, werden auch potenzielle negative Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit im (populär-) wissenschaftlichen Bereich intensiv diskutiert.

In diesem Artikel werden mögliche negative Folgen der Nutzung sozialer Medien auf unsere psychische Gesundheit zusammengefasst. Außerdem werfen wir einen Blick auf Ursachen einer übermäßigen Nutzung sozialer Medien, sowie Strategien zum Schutz unserer psychischen Gesundheit. Indem du dich als Nutzer*in von sozialen Medien mit diesem Thema auseinandersetzt, kannst du, im Sinne der Selbstfürsorge, einen bewussteren Umgang damit entwickeln und sicherstellen, dass deine Apps dir nicht schaden.

Wie wirkt sich die Nutzung sozialer Medien auf die psychische Gesundheit aus?

Eine übermäßige Nutzung sozialer Medien kann sich in vielerlei Hinsicht negativ auf deine psychische Gesundheit und Leistungsfähigkeit auswirken. Die ständige Erreichbarkeit und der Druck, immer online sein zu müssen, können Stress verursachen. Auch steigt bei übermäßiger Nutzung von sozialen Medien die Wahrscheinlichkeit, dass du Angstzustände bekommst, dich niedergeschlagen fühlst oder sogar Depressionen entwickelst (Papapanou et al., 2023). Wenn du übermäßig viel Zeit auf sozialen Medien vor dem Schlafengehen verbringst, kann das zu Schlafmangel und einer gestörten Schlafqualität führen. Das ständige Licht der Bildschirme beeinflusst den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus und kann zu Einschlafproblemen führen, da es die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin hemmt (Tandon et al., 2020). Die übermäßige Nutzung kann auch deine beruflichen und schulischen Leistungen negativ beeinflussen (Kirschner & Karpinski, 2010). Auch deine persönlichen Beziehungen können darunter leiden. Fokussierst du dich vorwiegend auf virtuelle Interaktionen, kann das dazu führen, dass du dich aus sozialen Situationen zurückziehst und persönliche Beziehungen vernachlässigst (Kim et al., 2022). Das ständige Streben nach Likes und positivem Feedback kann für negative Emotionen sorgen, wenn man nicht mit anderen mithalten kann oder die erwartete Bestätigung ausbleibt. Bekommt man viele „Hates“ über soziale Medien, also beleidigende, herabsetzende oder feindselige Kommentare oder Nachrichten, können diese einen verletzenden oder negativen Einfluss haben. Das kann zu einem negativen Selbstbild und reduziertem Selbstwert führen, was deiner psychischen Gesundheit schadet (Diefenbach & Anders, 2022). Hast du dich schon einmal gefragt, ob du möglicherweise sogar „süchtig“ nach sozialen Medien bist? Offiziell gibt es bisher keine Diagnose für "soziale Mediensucht". Daher ist es treffender, von suchtähnlichem Verhalten oder einer "Nutzungsstörung" zu sprechen. Viele Forschungsarbeiten konzentrieren sich intensiv darauf, die Parallelen zwischen der Sucht nach Substanzen wie Alkohol oder Nikotin und bestimmten übermäßig betriebenen Verhaltensweisen, wie zum Beispiel übermäßige Smartphone-Nutzung (Qasem & Fauth-Bühler, 2021) oder eben Nutzung sozialer Medien, zu verstehen.

Wie kann man eine übermäßige Nutzung sozialer Medien erklären?

Wir beschäftigen uns im Folgenden mit möglichen Ursachen einer übermäßigen Nutzung sozialer Medien. Wir sind soziale Lebewesen, die das Bedürfnis haben, soziale Kontakte zu anderen zu suchen und mit anderen zu kommunizieren und zu interagieren. Die Erfüllung unserer sozialen Bedürfnisse tragen positiv zu unserem psychischen Wohlbefinden bei. Daher wird unser Verhalten auch stark durch unsere sozialen Bedürfnisse geprägt. Ihre Erfüllung stellt für uns eine Belohnung dar. Ein starkes soziales Bedürfnis kann also eine übermäßige Nutzung sozialer Medien hervorrufen, da das Bedürfnis nach einer sozialen Belohnung befriedigt werden möchte.

Das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit bezieht sich auf den Wunsch, uns mit anderen zu verbinden, Beziehungen aufzubauen und in sozialen Gruppen akzeptiert und anerkannt zu werden. Mit Hilfe von sozialen Netzwerken kannst du also dein soziales Zugehörigkeitsbedürfnis stillen und erlebst ein Gefühl von Gemeinschaft und Unterstützung. Soziale Medien ermöglichen es rund um die Uhr, mit Freunden, Familie und einer breiten Online-Community zu kommunizieren. Im Gegensatz zu realen Beziehungen erfordert dies oft weniger Anstrengung und ermöglicht eine schnellere Interaktion und somit eine unmittelbare Belohnung.

Das Bedürfnis nach Anerkennung kann ebenfalls durch die Nutzung sozialer Medien befriedigt werden. Soziale Medien bieten eine Plattform, um sich selbst darzustellen, Erfolge zu teilen und Bestätigung von anderen zu erhalten. Likes, Follower-Zahlen und positive Kommentare können zu einem gesteigerten Selbstwertgefühl führen, da sie uns Zustimmung geben (Marengo et al. 2021). Auf der anderen Seite kann jedoch auch der Druck entstehen, immer perfekte Inhalte zu posten und uns von unserer besten Seite zu zeigen, um Bestätigung von anderen zu erhalten. Fällt die Bestätigung aus oder bekommst du kritisches Feedback, kann dein Selbstwertgefühl leiden. Sicher hast auch du schon erlebt, dass du dich durch den Vergleich mit idealisierten Darstellungen anderer oder aufgrund negativer Rückmeldungen auf deine Posts minderwertig oder unzulänglich fühlst. Man postet daher immer weitere, perfektere Inhalte, um die ersehnten Likes und somit die Belohnung in Form von Anerkennung zu bekommen.

Auch das Bedürfnis nach sozialem Vergleich wohnt uns Menschen inne. Durch die ständige Sichtbarkeit der Aktivitäten und Erfolge anderer in den sozialen Medien können wir uns mit ihnen vergleichen. Dadurch setzen wir uns aber auch unter Druck, mithalten zu können oder besser zu sein. Dieser Vergleich kann zu Gefühlen von Minderwertigkeit, Unzufriedenheit und dem Gefühl der „Fear of Missing Out“ (kurz „FOMO“) führen, wenn wir das Gefühl haben, etwas Wichtiges zu verpassen (Chan et al. 2022). Die ständige Verfügbarkeit von Informationen und Ereignissen lässt uns befürchten, dass wir etwas Wichtiges verpassen könnten, wenn wir nicht ständig online sind (Przybylski et al., 2013). Soziale Medien bieten die Möglichkeit, stets über das Geschehen in der Welt informiert zu sein (Lelisho et al. 2022). Der soziale Vergleich trägt zu einer verstärkten Nutzung der sozialen Medien bei, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und sich ständig an anderen zu messen. Insbesondere die Nutzung von Instagram oder Snapchat ist hiervon stark betroffen, da hierüber ‚Stories‘ geteilt werden, die das Leben der anderen Personen in einer meist verzerrten Realität darstellen (Chan et al. 2022).

Die Auswirkungen der Nutzung sozialer Medien zeigt sich auch im Gehirn (Crown & Konijn, 2018). Der Konsum sozialer Medien aktiviert das Belohnungssystem und führt zu einer vermehrten Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin. Der Dopaminanstieg signalisiert Belohnung in Form einer Befriedigung des Bedürfnisses nach sozialen Kontakten, und verstärkt dadurch das Verlangen nach wiederholter Nutzung sozialer Medien. Dies kann zu einem gewohnheitsmäßigen Verhalten führen, insbesondere wenn der präfrontale Kortex, der das Verhalten reguliert, nicht gegensteuert. Dieser Hirnbereich ist daran beteiligt, bewusst zu entscheiden, wann du Medien konsumierst und wann gezielt Pausen eingelegt werden sollen und so die Nutzungszeit zu regulieren. Wenn der präfrontale Kortex seine Aufgabe nicht angemessen erfüllt, können vermehrt Schwierigkeiten bei der Kontrolle deines Medienkonsums auftreten.

Es ist daher empfehlenswert, sich frühzeitig und bewusst mit dem eigenen sozialen Medienkonsum und dessen potenziellen Auswirkungen auseinanderzusetzen, um einer ungesunden Nutzung vorzubeugen und einen ausgewogenen Umgang mit sozialen Medien zu gewährleisten. Dabei können dir Strategien zur Selbstfürsorge helfen.

Selbstfürsorge: Welche Strategien helfen dabei, die psychische Gesundheit zu schützen?

Selbstregulation: Setze Grenzen, um bewusst mit der Nutzung sozialer Medien umzugehen

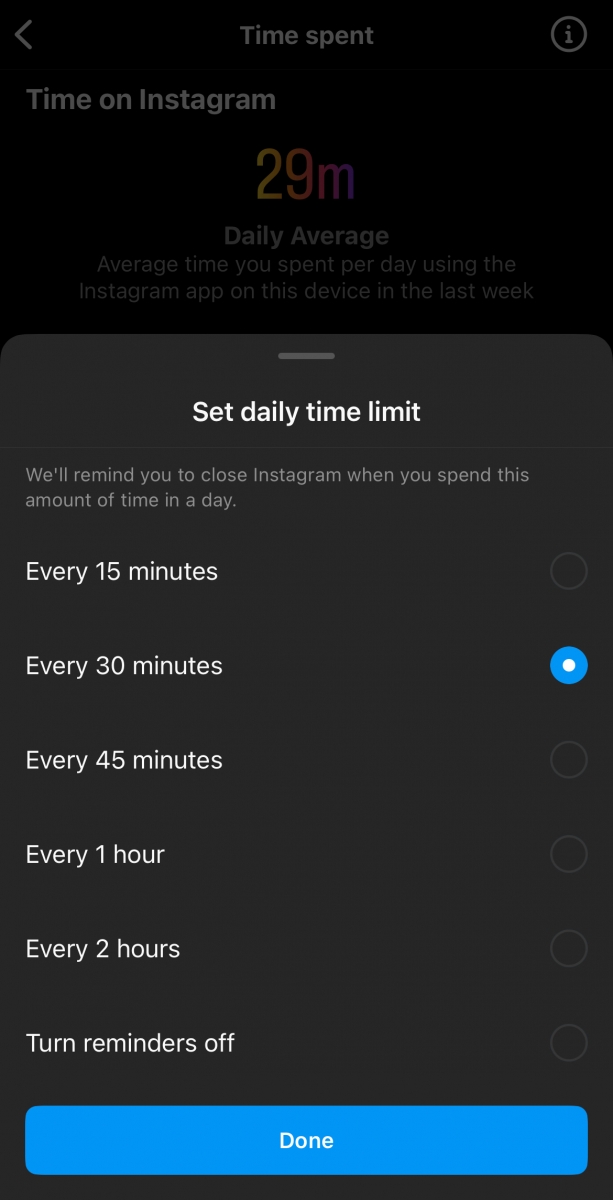

Eine wichtige Strategie ist die Selbstregulation und bewusste Nutzung von sozialen Medien. Um zu verhindern, endlos im Newsfeed zu scrollen oder Reels anzuschauen, ist es notwendig, die Selbstregulation bewusst zu trainieren, um so ungesunde Nutzungsgewohnheiten loszuwerden. Dazu gehört, dass du dir klare Grenzen setzt und bestimmte Zeiten und Dauer für die Nutzung festlegst (Ozimek & Förster, 2021). Dabei solltest du schrittweise vorgehen und mit spezifischen, messbaren, erreichbaren, relevanten und zeitgebundenen Zielen (sogenannte SMART-Ziele), die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind, beginnen. Hierbei helfen dir feste Routinen und Zeitpläne, um Struktur in deinen Alltag zu bringen und Selbstregulation zu fördern. Beispielsweise bietet Instagram die Funktion, ein individuelles tägliches Zeitlimit zu setzen (Bild 2). Dies ist allerdings keine vollständige Sperre, sondern lediglich ein Warnhinweis, wenn man sein tägliches Limit erreicht hat. Auch könntest du zum Beispiel nach einer bestimmten Uhrzeit keine sozialen Medien mehr nutzen. Zudem kann es sinnvoll sein, Benachrichtigungen zu reduzieren oder zeitweise ganz zu deaktivieren, um Ablenkungen zu minimieren. Reflektiere auch regelmäßig deine Fortschritte, passe deine Strategien an und setze Belohnungen für erreichte Ziele ein. Es ist hilfreich, sich bewusst zu machen, warum und wie oft man soziale Medien nutzt und inwieweit dies die eigene psychische Gesundheit beeinflusst. Indem man sich auf das Wesentliche konzentriert und nicht in einen endlosen Scroll-Modus gerät, kann man die Kontrolle über seine Nutzung behalten.

Digitale Auszeiten: Mache Pausen vom Online-Leben

Eine weitere Strategie ist die Durchführung von sogenannten „digitalen Entgiftungen“, oft als „digital detox“ bezeichnet. Es kann hilfreich sein, regelmäßige Zeiträume zu planen, in denen man bewusst komplett auf soziale Medien verzichtet. Dies ermöglicht es, Abstand zu gewinnen und sich auf reale Begegnungen und Aktivitäten zu konzentrieren. Zudem können digitale Pausen dabei helfen, den Fokus auf das eigene Wohlbefinden und andere Interessen zu lenken (Borgen & Domoff, 2022). Während dieser Pausen kann man die Zeit für Hobbies oder Verpflichtungen effektiver nutzen, um eine ausgewogene Nutzung von Online- und Offline-Zeiten zu gewährleisten. Weitere Forschung ist allerdings notwendig, um Klarheit darüber zu bekommen, wann und bei wem digitale Auszeiten hilfreich sind, da nicht alle bisherigen Studien einen Nutzen der „digitalen Entgiftung“ zeigen konnten (Radtke et al., 2022).

Nudging: Ersetze schlechte Gewohnheiten durch gute

Du kannst dir auch das Leben leichter machen, indem du die Verlockung, soziale Medien zu nutzen, verminderst. Eine bewährte Technik ist das „Nudging“. Der Begriff stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie "anstupsen" oder "schubsen". Nudging zielt darauf ab, das Verhalten von Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken, ohne dabei Zwang oder Verbote einzusetzen (Thaler & Sunstein, 2008). Du kannst diese Technik nutzen, um unerwünschte Gewohnheiten leichter loszuwerden und durch andere Verhaltensweisen zu ersetzen. Gestalte es so mühsam wie möglich, die unerwünschte Gewohnheit auszuführen. Ein Beispiel wäre, vor dem Schlafengehen das Smartphone auszuschalten und es weit entfernt in einem anderen Raum zu platzieren. Dadurch wird der automatische Griff zum Smartphone und das Durchstöbern der sozialen Medien vor dem Schlafengehen erschwert. Um darauf zuzugreifen, müsstest du aufstehen, das kuschelige Bett verlassen und das Smartphone aktiv holen und einschalten. Das erfordert zusätzlichen Aufwand und Geduld. Die Gewohnheitsschleife wird unterbrochen und du beschließt, den Newsfeed morgen zu sichten und stattdessen früher zu schlafen.

Qualität vor Quantität: Wähle Inhalte und soziale Beziehungen gezielt aus

Fokussiere dich auf qualitativ hochwertige Interaktionen und Inhalte, anstatt ziellos durch endlose Feeds zu scrollen. Es ist auch hilfreich, Beziehungen zu Menschen zu pflegen, die positive Inhalte teilen (Kramer et al., 2014). Soziale Medien verwenden Algorithmen, um ähnliche Inhalte anzuzeigen und die Nutzer*innen auf der Plattform zu halten. Dies kann jedoch zu einer negativen Spirale führen, insbesondere wenn es dir nicht gut geht. Die Algorithmen bevorzugen dann oft Inhalte, die negative Emotionen oder pessimistische Ansichten repräsentieren, was depressive Gedanken verstärken kann (Kramer et al., 2014). Achte daher darauf, wie sich dein Online-Konsum auf deine Stimmung auswirkt, und suche bewusst nach unterstützenden, positiven und motivierenden Inhalten, um aus dieser negativen Spirale auszubrechen.

Probiere diese Strategien für dich aus, um so die Kontrolle über dein Nutzungsverhalten zu gewinnen. Durch dieses Vorgehen kannst du sicherstellen, dass du vor einem wichtigen Termin, z.B. der nächsten Klausur im Studium, deinen Konsum sozialer Medien abends einschränken kannst und dein Smartphone rechtzeitig beiseitelegst, um ausreichend Schlaf zu bekommen und um am nächsten Morgen gut ausgeruht den Termin wahrnehmen zu können.

Fazit

Es ist wichtig, dass jede*r Einzelne sich bewusst mit dem eigenen Nutzungsverhalten auseinandersetzt und geeignete Maßnahmen ergreift, um eine gesunde Balance im Umgang mit sozialen Medien zu finden. Indem du die Chancen und Risiken der Nutzung sozialer Medien verstehst und geeignete Selbstfürsorge-Strategien umsetzt, kannst du sicherstellen, dass du dir nicht selbst schadest. Die Schaffung eines bewussten, gesunden und ausgewogenen Umgangs mit sozialen Medien ermöglicht es dir, die Vorzüge von Instagram, Snapchat, Twitter & Co zu nutzen und gleichzeitig deine psychische Gesundheit zu schützen.

Literaturverzeichnis

Borgen, A. L., & Domoff, S. E. (2022). Developing healthy social media Practices: An Outpatient Caregiver-Adolescent Group intervention. Journal of Contemporary Psychotherapy. https://doi.org/10.1007/s10879-022-09559-2

Chan, S. M., Van Solt, M., Cruz, R. E., Philp, M., Bahl, S., Serin, N., Amaral, N. B., Schindler, R. M., Bartosiak, A., Kumar, S. & Canbulut, M. (2022). Social media and mindfulness: from the fear of missing out (FOMO) to the joy of missing out (JOMO). Journal of Consumer Affairs, 56(3), 1312–1331. https://doi.org/10.1111/joca.12476

Crone, E. A., & Konijn, E. A. (2018). Media use and brain development during adolescence. Nature communications, 9(1), 588. https://doi.org/10.1038/s41467-018-03126-x

Diefenbach, S. & Anders, L. (2022). The Psychology of likes: relevance of feedback on Instagram and relationship to self-esteem and social status. Psychology of popular media, 11(2), 196–207. https://doi.org/10.1037/ppm0000360

Kim, S., Garthe, R. C., Hsieh, W. & Hong, J. S. (2022). Problematic social media use and conflict, social stress, and Cyber-Victimization among early adolescents. Child & adolescent social work journal. https://doi.org/10.1007/s10560-022-00857-1

Kramer, A. D., Guillory, J. E., & Hancock, J. T. (2014). Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(24), 8788–8790. https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111

Lelisho, M. E., Pandey, D., Alemu, B. D., Pandey, B. K. & Tareke, S. A. (2022). The negative impact of social media during COVID-19 pandemic. Trends in Psychology, 31(1), 123-142. https://doi.org/10.1007/s43076-022-00192-5

Marengo, D., Montag, C., Sindermann, C., Elhai, J. D. & Settanni, M. (2021). Examining the links between active Facebook use, received likes, self-esteem and happiness: a study using objective social media data. Telematics and Informatics, 58, 101523. https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101523

Ozimek, P., & Förster, J. (2021). The Social Online-Self-Regulation-Theory. Journal of Media Psychology, 33(4), 181-190. https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000304

Papapanou, T. K., Darviri, C., Kanaka-Gantenbein, C., Tigani, X., Michou, M., Vlachakis, D., Chrousos, G. P. & Bacopoulou, F. (2023). Strong correlations between social appearance anxiety, use of social media, and feelings of loneliness in adolescents and young adults. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(5), 4296. https://doi.org/10.3390/ijerph20054296

Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841-1848.

Qasem, H., & Fauth-Bühler, M. (2023). Erforschung exzessiver Smartphone-Nutzung: Empfehlungen zur Vorgehensweise. SUCHT. https://doi.org/10.1024/0939-5911/a000813

Radtke, T., Apel, T., Schenkel, K., Keller, J., & von Lindern, E. (2022). Digital detox: An effective solution in the smartphone era? A systematic literature review. Mobile Media & Communication, 10(2), 190-215.

Radovic, A., Gmelin, T., Stein, B. D., & Miller, E. (2017). Depressed adolescents' positive and negative use of social media. Journal of adolescence, 55, 5–15. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2016.12.002

Thaler, R. H. & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. Yale University Press.

Tandon, A., Kaur, P., Dhir, A. & Mäntymäki, M. (2020). Sleepless due to social media? Investigating problematic sleep due to social media and social media sleep hygiene. Computers in Human Behavior, 113, 106487. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106487

Bildquellen

Bild 1: ademay via unsplash

Bild 2: Eigentum von Marvin Holtwiesche